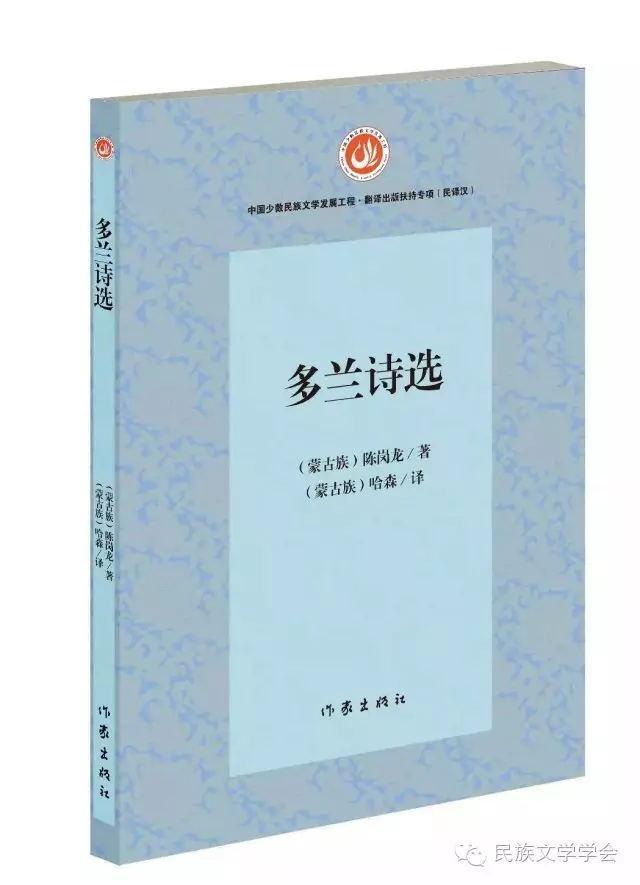

【多兰简介】:多兰(陈岗龙),蒙古族,70后,内蒙古扎鲁特旗人。现为北京大学博士生导师。中国作协作家协会会员、中国民俗学会副会长、教育部“新世纪优秀人才”。14岁发表处女作,在《花的原野》、《民族文学》等汉、蒙期刊上发表过二百多首诗歌,诗歌《蒙古人》多次被选入蒙古国中小学教材。在国内外出版过《蒙古人》、《泪月亮》、《琥珀色的眼睛》母语诗集。

.jpg)

【哈森简介】:哈森、蒙古族、女、70后、现居北京。中国作家协会会员,中国少数民族作家学会理事、中国翻译协会会员,中国诗歌学会会员,鲁迅文学院第十届高研班学员、第三届青海湖国际诗歌节应邀诗人。现为中国民族语文翻译局业务处副处长、副译审,入选国家民委中青年英才计划。 译著有《巴•拉哈巴苏荣诗选》、《满巴扎仓》、《蒙古国文学经典诗歌卷》等,著作有《通往巴别塔的路上》、《风的印记》。在《人民文学》、《世界文学》、《诗刊》、《民族文学》、《花的原野》等大型期刊上发表文学翻译作品、汉蒙原创诗歌与文艺评论近300万字。曾获两次“朵日纳”文学奖,《民族文学》年度奖。

.jpg)

《多兰诗选》序有一种修行叫做“为你写诗“——宝音贺希格

我曾经说过,左撇子多兰,比一般人多一只右手,它属于月亮,又属于诗歌。想必他写论文的灵感也源自这只无形且温暖的右手。当然,他有一双冷静思考的手,以另一种方式去解构世界的奥秘,这是他的本职所在。

我给多兰的处女诗集《蒙古人》写的序,题目是《一个主语,七十四个谓语》。这个名字来自于他的成名之作《蒙古人》。在此诗中,他滔滔不绝地诉说着一个主语,引出七十四个新颖而丰富的谓语。因这首诗而名噪诗坛时,他还是个在读大学生——专攻历史学,但他经常“出没”于蒙古语言文学系,以论诗为乐。

那是诗的年代,如果不谈诗、不写诗,仿佛有愧于青春。如今,已过四分之一世纪,诗歌好像走下“神坛”,潜入“地下”。但多兰对诗歌的热爱却有增无减,甚至更加深沉、纯粹。繁忙的教学与理性的学术,没有让他远离这片多情而“非逻辑”的缪斯领地。他对诗歌如此执着的守护,让我想起辛波斯卡的那句名言:我偏爱写诗的荒谬/胜于不写诗的荒谬。

《多兰诗选》中,除了《十三世纪》、《蒙古人》、《我经过博物馆门前》、《圆明园》、《梦中的大沽》等历史感强烈、耐人寻味的诗作,以及《戈壁》、《奈曼的树》、《云之大迁徙》等咏物诗,更多的还是情诗。我悄悄地统计了一下,可称作情诗的作品竟然有40多首,远远超过全书的一半。

虽然情诗多,但多兰不是多产诗人,他甚至反对为出诗集或获奖而写诗。在一篇访谈文章里他曾经说过:诗是不能生产的。他明白,写诗是一次次酝酿已久的偶遇,是一种不断行走中的等待,如同爱情,如同与“你”相见。

读多兰的情诗,感觉就像在黑夜最安静的时候,听到花开的声音,花儿们都有同一个亲切的称呼:你。“你”如同多兰的“蒙古人”一样,可以衍生很多惊人的谓语,并且带有众多不确定性。“你”究竟是谁?具体无人知晓,也不必探其究竟,因为那是隐藏于永恒的秘密。但我们可以判断,“你”是诗人倾诉的对象,又是一个集于一切美好的理想之国。“因为我爱你/你所爱的一切都在我心里/因为我爱你/我所爱的一切都源自你”(《因为我爱你》)。“你”是唯一的,也是丰润而开放的“度母”。

多兰的情诗里,“你”是一个岸, 是像大海一样黑夜的岸。诗人像鱼儿一样,游荡到那里,“只为你写诗”——“我不需要/诗人的桂冠/心爱的你/是无冕之王//我不能歌颂/所有伟大的事物/只为心爱的你/谱写民谣般的诗”。毫无疑问,在“所有伟大的事物”中“你”最鲜艳。“民谣般的诗”韵律优美,辞藻精妙,最适合歌颂爱的美好,而且被永久传诵。“心爱的你/是无冕之王。”这种仰望,是山麓朝山峰的“倾泻”,也是青草向微风低头的姿势。

多兰有一片属于自己的“黑暗”或最大的寂静,那是一个明亮的去处,因为那里有诗,有“你”。他在那里精心修行,收藏着“只在黑暗中凋零”的花。他是在“北半球漫长的夜晚”经常失眠的人。“我用黑夜的一半/梦你/用黑夜的另一半/来/失眠”(《黑夜》)。梦也有“你”,醒也有“你”,始终将自己约束于“你”。

“若是没有诗歌,我如何才能/相信花瓣上的露水/就是你的泪水……若是没有诗歌,我怎能/将所有的美好寄托于你身上/把你画在心里。”(《若是没有诗歌》)反过来说,如果没有“你”,诗人还会一直写诗吗?多兰自言:“说一句实在话/我不懂得爱情/只知道那个让我/写情诗的温柔女子。” 这个女子或许是那个在风中的烛光里读情诗的“你”。我与你,写诗与读诗,在此浑然一体,征服彼此。

多兰在《修行》中这样写道:“我并不奢望抵达智慧的彼岸/我并不奢望获菩提之心成佛/我只是把你画在心中/将此当做一种精心修行。”“我”越想,“你”越远。她的“离我远去”意味着“在身与心的空宇中你走向我的心灵深处。”此处,远与深的统一,十分巧妙。原来,有一种修行叫做“为你写诗”。

我并不奢望抵达智慧的彼岸

月牙

如果地狱还有爱情

译后记:“温暖”的诗歌

哈森 / 文

最初喜欢多兰诗歌是在大学校园,那时他的《蒙古人》风靡于有蒙古语言文学专业的各大院校。

“蒙古人是成吉思汗/蒙古人是欧洲废墟/蒙古人是我必修的《秘史》/蒙古人是拉施特的《史集》/蒙古人是冲决长城的洪峰/蒙古人是过早退却的浪潮”。

开篇,即如大海,朝着一颗颗年轻的心涌来,澎湃着,撞击着,掀起内心千层巨浪。

是的,那个时候,我是用我的母语读到了这些诗句。

最初翻译多兰诗歌,是早在2008年5月。还得感谢新浪博客。那时,我借助博客平台,开始有意识地译介母语诗歌,国内诸多优秀的蒙古族母语诗人作品中,我选择了多兰的诗歌。

多兰的诗歌里有蒙古族知识分子的忧思和良知。《十三世纪》、《骑士》、《瓷马》、《蒙古人》、《我经过博物馆门前》等诗歌充满了对这个族群兴衰历史的沉思和批判,面对十三世纪的历史,他的诗歌没有更多的母语诗人们所抒发的歌颂、赞扬和抒情,有的只是冷静、犀利和诉说。

“马背望去/仿佛一切 都有/蒙古迹象//跃下马背/看上去 唯独马/有蒙古迹象//十三世纪/越不过/马背//十三世纪/跃不下/马背”(《骑士》);

“每一棵树上/都曾刻过/“蒙古人”。//我为何要相认/这片不认得我的/森林。//大火之后,这片森林/忘记自我。/也忘记我。//无法抹去你/只想在你的废墟/休息片刻,我来了。”(《十三世纪》)

这两首,是我最早译的两首。从那时起,我感觉可以借助翻译多兰的诗歌,很好地安置我的某一些隐痛。

多兰的诗歌里有浓浓的家国情怀。比如《圆明园》,比如《秋天我向祖国敬礼》。《蒙古人》之后,《圆明园》可谓是多兰第二首力作。

“月亮般温柔的一个女人/死去已久 有风的夜晚/被烈火烧掉家园 见了伤疤/就生恨的人们 将大火的苗子/埋在那女人的墓下/从此有一座火山被封存在地底下//母亲叮嘱我不要哭泣/秋夜抑或冬夜 一样的阴冷/母亲啊 寂静/寂静的圆明园大理石门 闪耀着/闪耀着将我消融的寒光。”(《圆明园》)

个人认为,这首诗在写作手法上可以说是蒙古族诗歌创作史上的一个里程碑。这首浓缩生命温度和思想纯度的作品基调如寒夜的圆明园一般是“冷”的,仿佛也只有这样的“冷抒情”才能让这首诗饱满,让他心头重重的结儿释放。

说起“冷抒情”,我还喜欢他的另一首——《冢》:”月牙/是风中飘逝一半的/花圈//天空/是逝者瞑目前/眼睛的颜色//风/是地下亡灵们飘扬的/长发//我们/要学会哀悼/自我”。

如果说,前面说得更多是多兰诗歌的思想内涵,那么这首诗歌展现的是多兰的诗歌创作能力。我不是诗歌评论家,但我明白,这样的诗歌对一个译者的翻译活动有着怎样的原动力。一个有使命感的译者,是一定要把自己认为的经典译介到另一个语言文字中去的。

说完了忧思、说了“冷”,还是要说说多兰诗歌里的暖。多兰,蒙古语,其义“温暖”。作为平时熟惯的朋友,我们有时候也直呼他“温暖”先生。多兰的诗歌,不止是暖,而是沸腾的,火热的。当然,我说的当然是情诗。

比如《走吧》,我想,这首一定是诗人一气呵成的作品。当然,我翻译的时候,也是一气呵成的。这样真挚热烈、果敢担当的爱情的感觉,没有一个女子不喜欢,包括我这个女性译者。译笔一动,那一刻,正如写诗不是别人可以指教的一样,诗歌翻译也不是别人可以指教的,两种文字,两个毫无感情瓜葛的人,在文字的内部有了不可思议的碰撞,心气一顺,用蒙古文书写的《走吧》,平稳着陆于汉语的大地上。

“兴许有一天/你会突然后悔哭泣/用爱的手心/心疼地揩去你脸上的泪/我会轻轻告诉你:/迎面飘来的白云/是我们还未寻觅到的家园/傍晚玫红的云霞/是我们点亮的烛光/要把临近你我的冬季大雪/遗忘在心灵之外/走吧,我们去远方。//我们走吧,离开这里/掠取向梧桐飞来的百灵之声/把带着花香的田野之风/别在你粉红的围巾上/从你我的心灵取出/将要为你心动而写的所有诗篇/走吧,我们去远方。”(《走吧》节选)

很多诗人写情诗,有意无意地会用很多隐喻,拐弯抹角,躲躲藏藏。当然,这也是人类一种正常的思维模式,是一种写作手法,也是无可厚非的。而,多兰不是。他表达爱的诗歌方式是坦荡的,就算是“已成遗憾”的爱恋,他的妻子他的女儿都是他宁静的读者。

“梦里你像月亮一般挥洒着光芒/我从看不见的远方向着你心驰/仿佛有预感妻子从背后抱着我/无法施展飞马双翼我百般焦急”(《梦里你像月亮一般挥洒着光芒》)

四十而不惑。面对生活的责任,面对情感的不由自主却无可奈何的本质……早已世事洞明的人,懂得如何安顿生活、安顿自己的。他将无尽的思念,寄托于“泪月亮”,转化为至纯质朴的诗句,“化险为夷”成为佳话。

近年,多兰的爱情诗更趋民谣化,诗作如泉涌。《如果地狱还有爱情》、《修行》、《若是没有诗歌》、《因为我爱你》都是近年来备受读者喜爱的诗歌。

《今天的雪花轻轻飘落》是我们一次文友聚会时的即兴诗,记得我也是跟着即兴翻译的。那天,北京下了好大的一场大雪,因为这首诗,变得更加难忘。

多兰的诗歌,我翻译长达七年了。每每读他的诗歌,我都是重新认识这位熟悉的诗人朋友一般,有一阵真切的感动和感慨。

作为译者,遇到如此温度分明的诗歌以及温暖的诗人,是幸运的。

此为译后记。

译者

2015年12月16日

文章推荐:邱婧(广东技术师范学院)

图文编辑:高倩(云南师范大学)