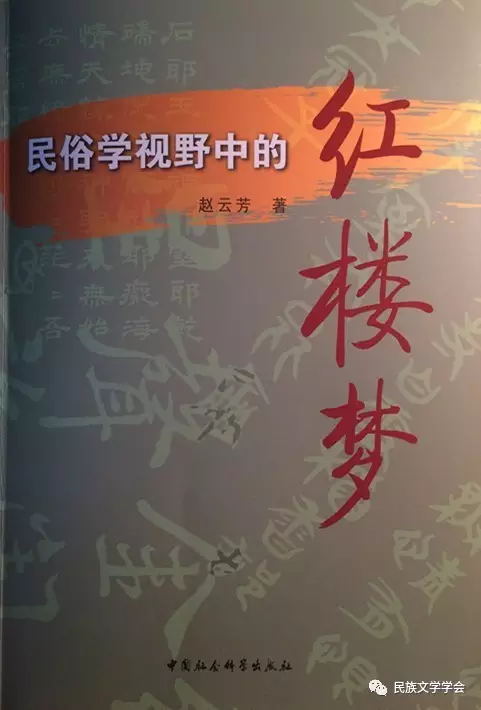

赵云芳:《民俗学视野中的红楼梦》| 新书推荐

发布日期:2016-12-28 作者: 赵云芳 点击数:2403

《民俗学视野中的红楼梦》

赵云芳

中国社会科学出版社,2016.7

作者简介关于赵云芳

女,1975年生,汉族。云南民族大学文学与传媒学院副教授,主要讲授《中国文学与中国民俗》、《红楼梦艺术鉴赏》、《明清小说研究》等课程。长期致力于《红楼梦》的民俗学研究,在《红楼梦学刊》、《文艺评论》等刊物发表相关领域的论文十余篇,为“中国红楼梦学会”会员。

简介

关于本书内容

《红楼梦》既是古典小说的集大成,又是传统民俗的大展汇。本书尝试从民俗学的角度,运用文艺民俗学的理论对《红楼梦》进行关照与透视。侧重于探寻《红楼梦》中涉及到的一系列民俗意象,民俗基因和民俗原型。探索其内部民俗意象生成的机制与规律,分析民俗基因与民俗原型在《红楼梦》中的表现形态。力求在多元文化背景下,用交叉学科的理念,对《红楼梦》和民俗文化的关系进行更全面深入的学理研究,从而认清文化多元化语境下《红楼梦》的民族属性及本色。

章节选读

第二节 对应错位,移花接木

——“芒种节”与“花朝节”

有时,作者给了我们一个节日的名目,但是细考下来,当相关的节日民俗通过作者的语言符号加以呈现时,它已悄然发生变化,被拆分、组合、重构,也就是说,作者用移花接木的手法,“再造”了一个节日。比如,芒种节。

《红楼梦》的第二十七回,作者给我们展现了芒种节的习俗:

“尚古风俗,凡交芒种节这日,都要设摆各色礼物,祭饯花神。言芒种一过,便是夏日了,众花皆卸,花神退位,需要饯行。然闺中更兴这种风俗,所以大观园中之人都早起来了,那些女孩子们或用花瓣柳枝编成轿马的,或用绫锦纱罗叠成杆旄(毛)旌(旌旗)幢的,都用彩线系了。每一棵树上,每一枝花上,都系了这些物事,满园里绣带飘飘,花枝招展。”

作者对这一节日的起源有合乎情理的诠释,对节日的习俗也描写得很生动。然而细考下来,作者所浓墨重书的这个“芒种节”很有问题。

小说写到,这一天黛玉葬花,宝玉来找黛玉。(宝玉)“低头看见许多凤仙石榴等各色落花,锦重重的落了一地”,就把落花兜起来,走近黛玉葬花的山坡边,只听得那边呜呜咽咽,黛玉正伤心地吟唱《葬花吟》。黛玉葬花的画面和场景,早已深深地印在读者的心里,使无数的读者为之痴迷、为之叹惋。但也就是在这个过程中,粗心的读者却容易忽略一个问题:黛玉葬的是什么花?就是宝玉看见的凤仙石榴和各色落花吗?按照自然的花期,阴历四月下旬,石榴才刚结出蓓蕾,凤仙要等到盛夏才能开花,此时决不可能“锦重重的落了一地”。蛇紫妍红,万花如绣,只是初春的光景。而“好花不常开,好景不常在”,正应了林黛玉的那一句“明媚鲜艳能几时”,在初春短暂的花期过后,便是满地绿色的浓荫,哪里来的这些落花呢?

再从节俗的描写上看,也是很有问题的。芒种节为农历二十四节气之一,在古文献中,多言其可种有芒之谷。明.冯应京《月令广义》卷一○《五月令.节令》:“忙种五月节。”注引汉《孝经纬》云:“小满后十五日,斗指丙为芒种五月节,言有芒之谷可播种也。”南朝梁.崔灵恩《三礼义宗》卷三《仲夏之月》:“五月芒种为节者,言时可以种有芒之谷,故以芒种为名。”明. 郎瑛《七修类稿》卷三《天地类.气候集解》:“芒种五月节,谓有芒之谷可稼种矣。”[1]综合以上记载可知,古文献中的芒种节“多言其可种有芒之谷”,时间在阴历五月,理论上居月首,但具体日期在四月下半月与五月上半月之间游动,每年芒种日期时刻各异,粗略说来,每19年会遇到一次四月二十六日芒种,所以小说中写“四月二十六日芒种节”应该是有可能的。但芒种节跟迎接花神没有关系,浩如烟海的中华古俗典籍中,都从未发现过有关芒种节饯花神的记载。再加上芒种节与黛玉葬花之间情节的矛盾,所有这些似乎就不是这部小说“无朝代年纪可考、”“不过取其事体情理”所可以解释的了,如果不是作者的笔误的话,这就是作者的有意为之,应当蕴含有特殊的寓意。

从作者所描写的习俗来看,小说中这个浓墨重书的“芒种节”倒是很像江南的“花朝节”。 关于“花朝节”的具体日期,古人有三种说法,分别是夏历的二月十五、二月十二和二月初二。宋代吴自牧《梦梁录》之《二月望》记载:“仲春十五日为花朝节,浙间风俗,以为春序正中,百花争望之时,最堪游赏。”《广群芳谱.天时谱二》引《诚斋诗话》:“东京二月十二日曰花朝,为扑蝶会。”又引《翰墨记》:“洛阳风俗,以二月初二为花朝节。士庶游玩,又为挑菜节。[2]但最通行的说法还是二月十二日。清代苏州人顾禄撰《清嘉录》,二月十二日苏州地区是花朝节。该书卷二“二月”、“百花生日”条载:“十二日,为百花生日,闺中女郎剪五彩缯黏花枝上,谓之赏红。虎丘花神庙,击牲献乐以祝仙诞,谓之花朝。”[3]综合以上不同记载,尽管存在地域和时间的差异,但大体看来,古人的花朝节有这样的两个方面值得我们注意:

首先,花朝节的民俗活动最为核心的就是“赏红”。也就是《红楼梦》第二十七回描写的“那些女孩子们或用花瓣柳枝编成轿马的,或用绫锦纱罗叠成杆旄(毛)旌(旌旗)幢的,都用彩线系了。每一棵树上,每一枝花上,都系了这些物事,满园里绣带飘飘,花枝招展。”在清代,民间在花朝节这一天“赏红”很流行,清.蔡云《咏花朝》云:“百花生日是良辰,未到花朝一半红。万紫千红披锦绣,尚劳点缀贺花神。”这里的“点缀”,就是给花树披上彩色的布或纸条。清.张春华《沪城岁事衢歌》:“春到花朝染碧丛,枝梢剪彩袅东风。蒸霞五色飞晴坞,画阁开樽助赏红。”这里的“剪彩”,也就是用各色纸或者布剪成条子挂在或系在树枝上。[4] “赏红”不仅是赏花,也是护花,有祝花木繁盛,人寿年丰的含义。俗又谓花朝之日不给花枝“赏红”,此花就会长得不好,开得不好,因为她生日时,人们没有给她庆贺。[5]

[1]冯其庸、李希凡主编《红楼梦大辞典》(增订本),文化艺术出版社,P173

[2]曹立波著《红楼十二钗评传》,清华大学出版社,2007年版,P2

[3]参看储著炎《百廿回本〈红楼梦〉第八十五回〈蕊珠记〉考论》,载《红楼梦学刊》2010年第2期

[4]陆襄、朱福生主编《中华传统节日诗词故事》,上海远东出版社,2008年版,P97

[5]赵杏根著《中华节日风俗全书》,黄山书社,1996年版,P111

其次

其次,花朝节还有一样重要的民俗活动就是扑蝶戏蝶。明清时期花朝曾流行“扑蝶会”,是当时民间颇有趣味的游艺活动。明代汤显祖《花朝》诗对此有生动的记载:“妒花风雨怕难销,偶逐晴光扑蝶遥。一半春随残夜醉,却言明日是花朝。”[1]这一习俗在南朝宗懔的《荆楚岁时记》里已有记载:“长安二月间,仕女相聚,扑蝶为戏,名曰扑蝶会”,[2]可见在花朝节扑蝶戏蝶的习俗由来已久。巧的是,也就是在《红楼梦》第二十七回中,作者还展示了宝钗戏蝶的情节。小说中写道,这一天众姐妹在园子里粘花挂彩,宝钗“忽见前面一双玉色蝴蝶,大如团扇,一上一下迎风翩跹,十分有趣。宝钗意欲扑了来玩耍,遂向袖中取出扇子来,向草地下来扑。只见那一双蝴蝶忽起忽落,来来往往,穿花度柳,将欲过河去了。倒引得宝钗蹑手蹑脚的,一直跟到池中滴翠亭上,香汗淋漓,娇喘细细。”

据此看来,《红楼梦》中最精彩的两个情节“饯祭花神”和“宝钗扑蝶”,是花朝节的习俗和芒种节的时令糅合在一起而形成的艺术典型。作者似乎把花朝节要做的事,赏花、扑蝶,都移到了芒种节。也就是说,这是一个经过作者艺术改造和加工过的民俗节日,它是多个节日民俗的复合体,体现了作者的艺术用心。

那么,作者的艺术用心又是什么呢?细心的读者会发现,花朝节是二月十二日,而那一天,恰恰是黛玉的生日。《红楼梦》第六十二回,作者通过袭人之口暗示了这一点。小说描写那一天是宝玉的生日,众人前来给宝玉拜寿,议论起各人的生日。有人说“二月没人”,袭人道:“二月十二是林姑娘,怎么没人?”袭人的这句话,已经交代了黛玉的生日是花朝节。花朝节是百花的生日,是百花仙子降临的日子,所以在作者的原初构思里,黛玉的身份应该是一位百花仙子。书中还写到袭人也姓花,并且用“花气袭人知昼暖”的诗句强调过袭人与“花”之间的联系。值得注意的是,袭人和黛玉是同一天生的,小说里写袭人之所以记得黛玉的生日,正是因为她与黛玉的生日是同一天。所以袭人的姓及其生日也补充说明了黛玉生日的含义。

问题还不止于此。作者于潜在的叙事层面上交代了这一天是花朝节(黛玉生日),而在其表层叙述中这一天却是芒种节,细考下来芒种节又是男主人公贾宝玉的生日。贾宝玉的生日具体是哪一天小说中没有明确的交代,但根据小说所给的相关信息可以推测,宝玉生在芒种节,也就是书中所写的四月二十六日。这一点,诸多方家曾考证过。周汝昌曾以此为根据考证出“癸未说”,认为曹雪芹的卒年为乾隆二十八年(癸未)除夕,合公历1764年2月1日;他又据敦诚诗句中的“四十年华”说法上推,定曹雪芹的生年为雍正二年(甲辰),即公历1724年,初夏,据此写成他的《红楼梦新证》初版(棠棣出版社,1953年版)第五章《雪芹生卒与红楼年表》。

可见,作者是把黛玉生日花朝节这天的风俗,拿到宝玉生日芒种节去写。这样的安排相信不会是曹雪芹的笔误,笔者更愿意相信,作者在宝玉和黛玉故事的构思上是综合考虑的。如前所述,花朝节的“赏红”,不仅是赏花,更是爱花、惜花。而贾宝玉,是“绛洞花主”,是“怡红公子”,是群芳的主人,是最懂得“赏红”的人,是爱花惜花的代表。把黛玉生日“花朝节”的“赏红”与宝玉生日“芒种节”的时令糅合在一起,正是通过民俗化的场景,艺术化地凸显了贾宝玉形象的角色地位及其与群芳的关系。

同时,第二十七回的“饯花会”,作者把原本是在花朝节花神生日那天用来迎接花神的习俗,写成了是芒种节花神即将退位的时候给她饯行。是否在强调“好花不常开,好景不常在”?这是否在暗示:林黛玉的生命已经快走到了尽头?

从古人描写花朝节的诗句中可见,人们在花朝节迎接花神的同时,也在感慨春光短促和以花自怜。傅辰三《感春》云:“恰恰春分二月半,分春妙手爱东君。但愁过却花朝后,一日春容减一分。”从这句诗可以看出,花朝这一节日本身也具有生命绽放盛开后遭受凋零命运的无奈与哀怨。南朝的梁元帝萧绎的《春别应令诗》曰: “花朝月夜动春心,谁忍相思不相见。”柳永词中有“每相逢、月夕花朝,自有怜才深意”。郑光祖《南吕·梧桐树南》: “月夕花朝,容易伤怀抱。恹恹病转深,未否他知道。要得重生,除是他医疗。他行自有灵丹药。”虽然诗句中的花朝不再特指花朝节,但这些诗句与曹雪芹对黛玉的描摹何其相似。[3]

[1]陆襄、朱福生主编《中华传统节日诗词故事》,上海远东出版社,2008年版,P95

[2]丛书编委会编撰《中国节俗文化》,外文出版社,2010年版,P63

[3] 白鹿鸣《试论<红楼梦>以节日写生日的方法》,载《红楼梦学刊》2013年第5辑

花朝节伤春、感怀的节俗内蕴

花朝节伤春、感怀的节俗内蕴被作者巧妙揉入黛玉的形象塑造中,与她作为“花神”的身份融为一体。在这一回里,林黛玉泪眼对落花,伤心地吟唱《葬花吟》,并不仅仅是因为头一天晚上她去找宝玉的时候,晴雯没听出她的声音没给她开门。那只不过是一个表象,作者苦心设计,安排她花神一样的生日,又暗示了花神的退位,以及与民俗风情交相辉映的生活场景,就是有意借用民俗意象,象征林黛玉的生命历程。[1]所以,林黛玉是花神,她就不能对花落无动于衷。黛玉葬花,绝不是简单的伤春情绪,也绝非女孩子一般情况下面对落花产生的多愁善感。花开花落的自然景观,被作者赋予了特定的民俗意象内涵,揉入林黛玉的形象中,使得这一形象有了更为深邃的意蕴。曹雪芹把花朝节的习俗和芒种节的时令糅合在一起,凸显出林黛玉形象内里花神命运的影子。

花朝节在小说文本中除了象征林黛玉百花仙子的身份与其花神退位的命运以外,它在小说的整体构思中也具有不同寻常的意义。《清嘉录》卷二“二月十二”条下载:“土俗,以十二日天气清朗,则百物成熟。谚云:‘有利无利,但看二月十二。’”算命术以一个人的生辰八字推算此人命运,也就是说,一个人的命运如何,在他的生日就决定了。根据这—思维模式,此年里花果的命运,也就在百花生的这一天决定了。花果喜暗忌雨,二月十二这一天,切忌有雷雨,民谚曰:“雷打百花心,百样无收成。”因此,民间就有了以此日天气晴好占此年百花盛、百果熟之俗。[2]所以花朝节在民间观念里,具谶纬学之意义。

《红楼梦》中的花朝节同样如此。有关花朝节的描写在小说中再次出现是第八十五回,但同样是作为潜在的叙事层面。《红楼梦》第八十五回,写贾政升了郎中,贾府上演《蕊珠记》,小说里是这样写的:

凤姐道:“说是舅太爷那边说,后儿日子好,送一班新出的小戏儿给老太太、老爷、太太贺喜。”因又笑着说道:“不但日子好,还是好日子呢”。说着这话,却瞅着黛玉笑。黛玉也微笑。王夫人因道:“可是呢,后日还是外甥女儿的好日子呢。”……贾母想了一想,也笑道:“既这么着,很好。他舅舅家给他们贺喜,你舅舅家就给你做生日,岂不好呢。”说得大家都笑起来。

这里所谓的“后儿日子好”,从小说中交代那一天是黛玉生日可以得知,那天正是花朝佳节,所以是“日子好”。在这个好日子里,贾政升官,合家欢喜,贾府“闹闹穰穰,车马填门,貂蝉满坐。”然而花朝节演剧为贾府的繁荣埋下了衰败的预兆。小说写到,这一天众人正在高兴时,薛家的人忽然闯进来,向薛姨妈说了薛蟠在外头打死人、惹上人命官司的事情。“有利无利,但看二月十二”,这回所写花朝节的利市非常不好,正如农谚所说“雷打百花心,百样无收成”,紧接着此回,因贾母的疑心、外头的讹言,引出周妃的薨逝、元妃的病重,此后一发是“悲凉之雾,遍被华林”。[3]

“花朝节”在小说中第三次出现,是在第102回。这一回写李纨姊妹、探春、惜春等人“到了花朝月夕,依旧相约(去大观园中)玩耍。”此时明确出现了“花朝”两字,但过花朝节的具体风俗和情景,《红楼梦》依然一笔未写。这里提到的“花朝月夕”,《礼记》已有记载:“八月十五日为月夕,与花朝对称。”意思是,“月夕”是与“花朝”对称的一个节日,从名称上来看,“花”与“月”相对,“朝”与“夕”相对;从节期上来看,“八月十五”与“二月十二”相对;从过节的时间上来看,“花朝”是在白天,“月夕”是在晚上。“花朝”与“月夕”,代表了人生最为美好的两个良辰美景,故俗语有“花朝月夕”之称。小说第102回提到的“花朝月夕”,由于作者没有具体展开描写,所以似既可以指具体的花朝节与中秋节,也可以泛指一年中所有的良辰美景。然而此时黛玉已死,宝钗已嫁,湘云也走,宝琴离去,园中人少,再无往日的欢乐气氛,真正离“食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净”的最后结局不远了。

所以,花朝节在民间观念里谶纬学的意义,在《红楼梦》里得到了艺术化的展现。花朝节演剧,将贾府繁盛推向高潮,又以“否极泰来,荣辱自古周而复始”(第十三回)的叙事逻辑,暗伏悲谶;而“花朝月夕”在小说第102回最后一次出现时,贾府已全面走向衰落,这与《红楼梦》前八十回的总体构思是吻合一致的。

总之,作者通过“对应错位,移花接木”的手法创造出一个与“花朝节”对应的“芒种节”,花朝节在小说的叙述中成为一个藏而不露的符号。作者虽然没有把这个节日明确地交代出来,但它与林黛玉的生日联系在一起,不仅内在地暗示了林黛玉的命运,同时也以其特定的民俗内涵制约着全书的情节走向。反过来说,在这一过程中,借助黛玉形象的塑造和小说情节的发展,作者还原了“花朝节”在民间观念中“花神生日”和“谶验叙事”的内涵,这一节日在小说文本中被解构与消融以后,其节俗内涵和精神指向又被作者“重建”在人物形象塑造和情节安排中,并且对小说的整体叙事产生了重大影响。

[1]陈勤建《文艺民俗学》,上海文化出版社,2009年版

[2]赵杏根著《中华节日风俗全书》,黄山书社,1996年版,P113

[3]参看储著炎《百廿回本〈红楼梦〉第八十五回〈蕊珠记〉考论》,载《红楼梦学刊》2010年第2期