摘要:当代新疆文学期刊真实记录了新疆各民族文学的发展历程,是当代文学跨语际交流与传播的平台,为培养各民族作家,促进各民族文学融合互鉴、与时俱进,发挥了重要作用。文学期刊既是新疆当代文学研究的第一手史料,又是一种观察视角和研究方法,有助于拓展对新疆多民族文学的认识与研究,对于铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。

关键词: 新疆多民族文学;中华民族共同体意识;当代新疆文学期刊

当代新疆文学期刊是我们观察与研究新疆当代文学的一种视角,也是一种研究方法。作为新疆当代文学第一手史料,文学期刊既是文学生产与传播的载体,又是文学与社会沟通的重要媒介,真实记录了新疆当代多民族文学发展与变化的过程。当代文学期刊具有明确的行政归属和意识形态功能,其生产与运营受到当代文学体制的严格制约。在特定时期,文学期刊的办刊方针、编辑理念会对作家培养、文学创作潮流的形成与走向起到引导、规范作用,成为文学体制中极为活跃的因素。新疆文学期刊的基础薄弱,晚清至民国时期,因时局动荡、教育基础薄弱,新疆出现的汉文、少数民族文字的文学期刊所产生的社会影响与传播极其有限。中华人民共和国成立之后,在新的文学体制中,期刊作为文学生产资料,纳入国家和政府统一管理,成为党和政府组织、领导文学事业的重要阵地,为培养各民族作家和推动文学观念的更新,促进各民族文学的融合互鉴,铸牢中华民族共同体意识,发挥着重要作用。

一 新疆解放前文学期刊与出版概况

从晚清到新中国成立,新疆社会发展缓慢,社会环境相对封闭,对于外来新思想的接受滞后。在这一环境中,文学期刊与出版业起步晚,基础薄弱,在动荡政局中,正常的发展受到阻碍。晚清至新疆解放的半个多世纪,新疆先后出现过印书院(馆)、编译委员会、研究会和出版社等出版机构共16家。最早的印书院创办于1885年,晚清新疆首任巡抚刘锦棠时期,兼出版与印刷,出版过维吾尔文字母注音的《三字经》《百家姓》等识字读本,发行全疆各地。后来引进一套活字印刷技术,曾出版清末编纂的《新疆图治》。杨增新时代将印书院改为官办书局,引进新的铅印技术与设备,效率提高。新疆第一本期刊《新疆公报》140多期以及杨增新的《补过斋文牍》55卷、日记3卷都由此书局出版。此一时期,还出现了玉赛因印书馆、喀什民族印书馆、惠远印书馆和专门编译民族语教学课本的迪化编译委员会等民族语出版社。总体来说,这些出版社印刷设备比较落后,规模小,印刷数量有限,未超越小作坊模式。很多出版物与宗教相关,还未完全确立传播现代知识、启蒙民众思想的现代出版理念。

给新疆现代文化传播带来深远影响的出版社是20世纪30年代末茅盾主导的新疆文化协会编辑部。新疆文化协会成立于1939年4月,茅盾被推举为协会主席,协会属于半官半民的组织,下设编译部。在茅盾的主持下,结合抗日救国形势和新疆民族特点,编写出版一套汉文小学教科书,包括《国语》《算术》《自然》等,并同时翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙古文3种文字出版发行。还编写出版了4册维吾尔文读本、2册汉文读本,体现了“使全疆14个民族的文化水准提高到同一程度”的美好愿望。此外,该协会编译部还翻译了许多哲学、社会学的经典著作,例如毛泽东的《论持久战》《新民主主义论》、恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》、罗森达的《辨证认识论》《新哲学读本》的维吾尔文译本等。1940年,编译部还计划编译一套“新新疆丛书”,由于盛世才的阻挠以及茅盾、张仲实等进步人士离开新疆,这套丛书未能全部出版。虽然新疆文化协会编辑部只存在短短两年多时间,却以先进的现代文化理念引领新疆文化出版业,为促进现代民族教育的发展,为现代文化与革命思想在新疆各民族中间的传播做出重要贡献,是新疆现代文化出版事业的先导。另一个值得一提的出版社是1947年1月在南京成立的天山出版社。天山出版社是在张治中将军的倡导和支持下创立的,社长、主编均为少数民族知识分子,出版维吾尔文季刊《天山画报》、月刊《文艺》《天山》以及《伊斯兰历史》等维吾尔文、哈萨克文书籍。这些期刊上刊登了一些文学作品的译介,《阿Q正传》维吾尔文译本就刊登在维吾尔文期刊《文艺》上。几乎与天山出版社同时创立的现代出版社,地址也在南京,出版维吾尔文、哈萨克文期刊和书籍。后来,该社总部迁至新疆迪化(今乌鲁木齐),不久因时局变化而停办。天山出版社与现代出版社都致力于新疆民族文化与教育,对于现代文化与文学在新疆少数民族中的传播起到一定作用。但是现代出版社从创立到停办,仅一年多时间,产生的社会影响比较有限。

新疆的第一本期刊《新疆公报》出现在1929年。到1949年新疆解放,新疆共出现过近百种期刊杂志。由于这时期新疆主政者的政治立场和文化政策变化较大,在动荡的时局中,期刊因经费不足而停刊的现象非常普遍,大部分期刊如昙花一现,持续时间最长的《反帝战线》出版55期,维持时间超过一年的期刊28种,最短的出版一期就停刊。1945年1月诞生于迪化的杂志《西北文艺》被称为“唯一新型文艺杂志”,出版4期即因经济原因停刊。其他期刊多为综合类期刊,通常都会设置诗歌、文艺小品等栏目。从文学作品刊载量、发行量与维持时间长短来看,反而是《新疆日报》的文艺副刊作为文学传播媒介,影响更大。这时期的《反帝战线》《新新疆》《瀚海潮》等汉文期刊不定期出版维吾尔文版,还出现了《光明》(哈萨克文)、《汗腾格里》(维吾尔文)、《同盟》(维吾尔文、哈萨克文)、《文汇》(哈萨克文)、《奥尔乃克》(维吾尔文、哈萨克文)等少数民族文字的综合类期刊,其中也不定期刊登一些文学类的文章。这些期刊印量小,维持时间较短,大部分不到一年即停刊。

现代期刊与出版业具有明确的经济属性,对文化市场的发育程度、社会经济发展水平和教育普及程度有较高的依赖性。解放之前新疆经济落后,教育水平较低,现代文化对各民族群众的影响有限,这一现状制约着新疆现代报刊与出版业的发展;而报刊与出版业发展的滞后,也阻碍了现代文化知识的传播与教育的发展。

二 当代新疆文学期刊的两次创刊潮

新中国的文学体制将文学期刊与文学出版纳入统一管理,是党和政府组织、领导文学事业的重要阵地。当代不同时期的民、汉文字的文学期刊,是培养新疆各民族作家的摇篮,对于突破旧文学观的束缚、探索新的文学艺术形式、促进各民族文学融合以及铸牢中华民族共同体意识,发挥着不可取代的作用。

在新疆当代文学发展中,出现过两次文学期刊创刊高潮,第一次高潮是1951—1960年期间,包含新中国成立初期、“百花文学”两个当代文学的重要时期。第二次高潮出现在新时期初期1979—1984年,正值改革开放初期,此时期文学(作家)具有崇高社会地位。这两次创刊潮期间出现的期刊,有的延续至今,有的因各种原因已经停刊。

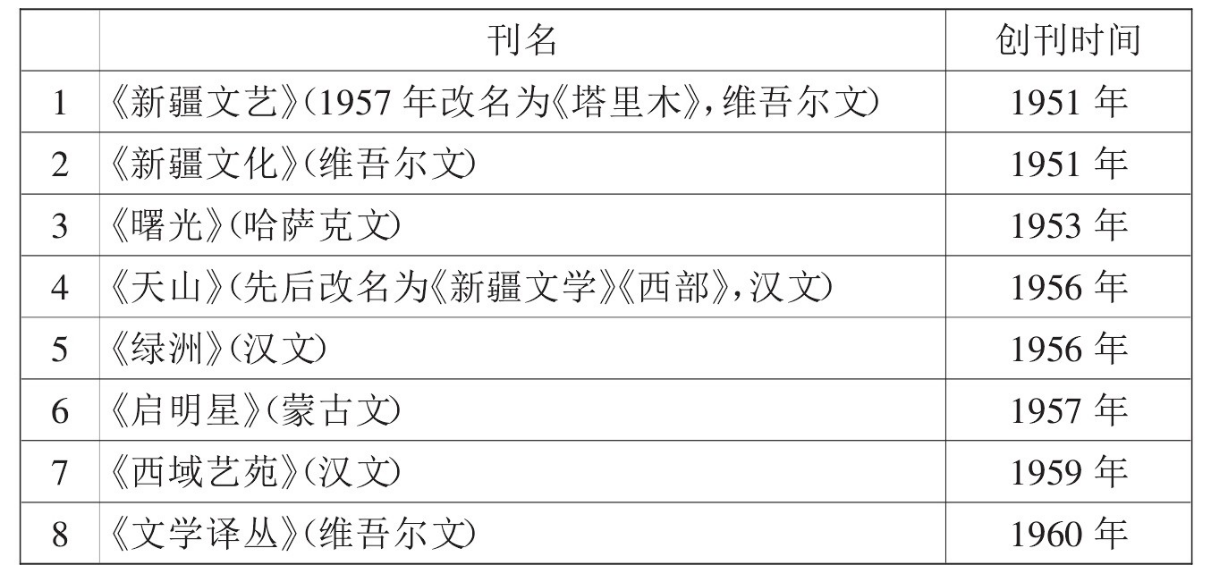

第一次创刊高潮中共出现8种文学期刊。

表一 20世纪50—60年代新疆文学期刊一览表

1950年10月,在新疆第一次文化教育工作会议上,邓力群的报告指出,在根本大法与《中国人民政治协商会议共同纲领》的框架下,新疆的文化教育事业采取“民主主义的内容与民族的形式”密切结合的方式,鼓励文学界搜集与整理各民族传统文化遗产,创造为各民族群众喜闻乐见的作品。发展与保护民族传统文化成为解放初期新疆文化事业的中心任务之一,并率先创办《新疆文艺》(维吾尔文,1951)、《曙光》(哈萨克文,1953)两本重要的少数民族文字文学期刊。维吾尔文文学期刊《新疆文艺》于1957年改名《塔里木》。这两本期刊延续至今,是新疆最有影响力的民族文字文学期刊。在50—60年代,两本期刊致力于保护与挖掘民族传统文化,培养了民族文学的新生力量,并大量译介当时的优秀文学作品,成为当代维吾尔族文学、哈萨克族文学发展的摇篮。

在那一时期,《新疆文艺》(《塔里木》)上活跃着一批维吾尔族作家,有祖农·哈迪尔、乌迈尔·穆汗买德、克尤木·吐尔迪、阿·哈司木、克里木·霍家、铁依甫江、尼米希依提、艾里坦木·艾合坦木、阿·乌买尔等,成为当代维吾尔族文学的开拓者。同时期,一批年轻的哈萨克族小说作者,如孔·木哈江、赫斯力汗、阿·居努斯、艾·贾布林、布·特西康巴尤夫、居马拜等通过这本期刊脱颖而出,并逐渐走向成熟,其中,赫斯力汗的多篇小说译介在《人民文学》上发表。

新疆重要的汉文文学期刊《天山》《绿洲》创刊于1956年。这两本期刊的创刊有两个背景,首先它们是“百花文学”的一部分。1956年上半年,毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”的方针,很快得到文学界的积极响应,全国出现了一次文学期刊的创刊潮与文学创作高潮。《天山》《绿洲》就是这次潮流中的两朵浪花。另一背景是新疆社会发生巨大变化。1954年10月新疆生产建设兵团成立与1955年10月新疆维吾尔自治区成立,这是新疆当代历史上的两件大事,标志着新疆民族团结、社会稳定、百业兴旺的局面初步形成。兵团党委与宣传部决定创办一本文学期刊,《绿洲》于1956年底创刊,1957年正式出版。此时,兵团文联、作协还没成立。《绿洲》很快汇聚了一批兵团文学青年,为新疆汉语文学创作提供了重要的传播媒介与平台。《天山》由新疆文联主办,创刊于1956年10月,作为新疆重要的文学刊物,《天山》创刊号的“创刊词”指明了办刊宗旨:“以最大的努力来繁荣各兄弟民族的文学创作事业,让灿烂的文学之花开遍全国。” 1962年期刊改名为《新疆文学》,现在刊名为《西部》。历经半个多世纪,这本汉文期刊几经改名、改版,而推进新疆多民族文学发展、培养新疆各民族作家的宗旨始终在延续。

第一次创刊潮中还出现了蒙古文文学刊物《启明星》(1957),以培养蒙古族作家、繁荣与发展蒙古族文学为宗旨。还有群众通俗文学刊物《西苑文艺》(汉文,1959)与《新疆文化》(维吾尔文,1951),这两本期刊以向各民族群众普及文化、培养工农兵作家为宗旨。这时期特别值得一提的是维吾尔文期刊《文学译丛》(1960)的创刊。该期刊的宗旨是向维吾尔族读者译介中外优秀文学作品,加强各民族之间的文化交流,提高维吾尔族群众的文学欣赏水平。

当代新疆文学期刊的第二次创刊高潮出现于70年代末、80年代初。改革开放之初,冰河开冻,百业待兴,积极向上的社会氛围激发社会对文学的热情。一时间,各类文学刊物破土而出,又一次形成文学期刊创刊高潮。1984年10月《中华人民共和国民族区域自治法》实施,新疆的民族文字期刊迎来新的发展机遇。与此同时,市场经济迅速发展与文学体制改革推出,加快了文学期刊走向市场的进程。

这一次新疆文学期刊的创刊高潮呈现如下特点:

第一,持续时间较长,增长速度快。此次创刊潮时间为1979—1984年,持续时间长,增速超过全国平均水平。在原来8种文学期刊的基础上,文学期刊的数量4年时间增加到35种,超过全国其他省区。

第二,新增期刊多为各地州、市文联主办,还有的是地区行署主办。各地州文联和政府部门纷纷出手办刊,似乎预见到文学期刊的巨大商机,争抢文学市场,例如有《新玉文学》(和田文联主办,维吾尔文,1979)、《伊犁河》(伊犁文联主办,汉文、维吾尔文、哈萨克文3种文字,1979)、《阿勒泰春光》(阿勒泰行署文教处主办,哈萨克文,1980)、《哈密文学》(哈密市文联主办,维吾尔文、哈萨克文,1980)、《吐鲁番》(吐鲁番文联主办,维吾尔文,1981)、《塔尔巴哈台》(塔城行署文教处主办,哈萨克文,1982)等,这些期刊存在明显的同质化,缺乏竞争优势。随之而来的文学体制改革,使得其中的很多期刊面临市场化生存危机。

第三,这次创刊潮出现大量少数民族文字期刊,新增加期刊共27种,其中新增少数民族文字期刊20种,汉文期刊7种,汉文期刊有《回族文学》《边塞》《丝路》《天山》《绿风》《民族文汇》《新疆文艺》。

第四,这次创刊潮与经济体制改革同步,后期文学期刊受到市场经济发展与文学体制改革的影响,不少期刊陷入经营困境而停刊。因政策不同,这次市场经济的冲击给新疆民、汉文字的文学期刊带来的影响不完全相同。

经济体制改革让社会重心转向经济建设,市场经济迅速发展。与此同时,社会对文学的热情降温,文学体制改革开始推进。“1979年11月,中共中央宣传部发了一个关于出版社、杂志社要实行自负盈亏的文件,提出:‘所有出版社、杂志社都要提高书刊质量,加强经营管理,除个别特殊情况外,都要实行经济核算,切实做到自负盈亏,不得由国家补贴。如果长期亏损,办不下去,就应该停办。’”这个文件明确了该行业未来发展方向与市场化趋势,但只是一个“温馨提示”,具体实施时间、方案并未明确。严峻考验是1984年12月29日国务院发布《关于对期刊出版实行自负盈亏的通知》明确规定:“中国作家协会可有两个大型文学期刊,各省、自治区、直辖市可有一、两个作为文学创作园地的期刊,这些期刊也应做到保本经营,在未做到之前,仍可由主办单位给予定额补贴。省、自治区、直辖市以下的行署、市、县办的文艺期刊,一律不准用行政事业费给予补贴。”通知对于旧的期刊管理方式留有余地,但是措施更具体,期刊市场化迫在眉睫。在这样的背景中,一些经营不善的期刊关停并转,全国出现了文学期刊停刊潮。

与此同时,社会对文学的热情降温,大量文学期刊发行量骤减,文学在社会政治结构中迅速边缘化。在当代文学史上,1985年成为新时期文学的分界线。在这一年,文学的内容与形式、作家的创作姿态与身份以及文学体制均出现明显分化与改变。作为文学体制重要支撑的文学期刊,开始在市场中寻找出路。这一变化意味着,文学与政治意识形态之间牢固的关系正在松动、解绑,随之而来的是,文学与市场正在迅速形成共同体。对于边疆地区的文学期刊而言,市场中的求生之路就更艰难。80年代初,创刊不久的《边塞》(汉文)出现稿源危机,不久停刊。1989年前后,《丝路》(汉文)、《天山》(汉文)、《艺海奇观》(维吾尔文)、《西域艺苑》(汉文)先后停刊。

在这次市场化冲击中,汉文文学期刊遭遇的生存危机更严重,少数民族文字期刊享受一定保护政策,大部分得以保留。汉文期刊《新疆文学》(月刊)因80年代初期的“新边塞诗”潮流,在当时的文坛风光一时,80年代前期“高光时刻”的发行量曾经达到4.8万册。到1985年之后,“文学失去轰动效应”,文学自身的影响力减弱;政府拨款减少,市场中求生存的外部压力增加。在内外双重压力之下,该期刊正常运行一度陷入困境,曾尝试与企业合作,改名《中国西部文学》(1985),在市场中寻求出路。但是,改名之后的《中国西部文学》依然举步维艰。至2000年,发行量一度跌至1000册左右。新世纪初,期刊改名为《西部》。2010年之后,《西部》经过几次改版,经历与时俱进的探索,回归到纯文学刊物,终于走出了生存危机,逐渐显现良好的文学影响力与市场影响力。《绿洲》杂志在80年代以来经历了与《西部》同样的市场化考验,刊物一度生存艰难。近年来,得到新疆生产建设兵团党委与文联的大力支持,借助融媒体时代的技术手段,将期刊打造成声画与纸质兼顾、外形时尚的多媒体杂志,走出了个性化发展之路。该刊追求办刊形式的创新,但丝毫没有放松对内容的要求,始终坚持纯文学的办刊宗旨,在激烈的文学期刊市场竞争中,拥有自己一席之地。

在这次市场经济背景下的文学体制改革中,新疆少数民族文字期刊因为有政策保护,受到冲击较小。1984年发布的《关于对期刊出版实行自负盈亏的通知》中有一条是:“用外文和少数民族文字印行的期刊,仍实行必要的经费补贴。”有了这道“护身符”,且由于这些少数民族文字期刊规模、发行量较小,受到市场冲击相对缓和一些,大部分少数民族文字期刊得以保留。但是,政府拨款仅够支持期刊基本的运行,文学边缘化同样也给少数民族文字期刊的经营带来困境,《新玉文学》《吐鲁番文学》《哈密文学》等少数民族文字文学期刊一度出现不定期出刊的情况,发行量、影响力明显下降。经过市场化考验,到1996年,全疆文学艺术类期刊有31种,其中少数民族文字的文学艺术类期刊24种。

在始于20世纪80年代中期的市场化严峻考验中,全国文学期刊数量、结构的调整与变化幅度较大,而这一时期的新疆文学期刊数量、结构相对稳定。到1996年,全国文艺类期刊539种,在期刊总量中占比6.81%,与上一年度相比,文艺类期刊数量下降4.1%。该年度新疆期刊总量154种,文艺类期刊31种,占比约20%。自80年代中期以来,文艺类期刊生存环境日益严峻,其数量与在期刊总量中的占比逐年减少,到90年代末期,下降趋于平缓。进入新世纪,全国期刊总量增加,文艺类期刊数量也出现平稳增长,占比始终保持在6.4%左右的水平。与全国同类期刊的统计数据相比,新疆文艺类期刊数量与占比自90年代中期以来始终居于高位。到2017年,全国文艺类期刊占期刊总量的6.56%。新疆期刊总数216种,其中文艺类期刊39种,占比18.05%;新疆少数民族文字期刊110种,其中文艺类期刊28种,占比达到25.68%。全国少数民族文字期刊229种,有48.03%(110种)在新疆;新疆少数民族文字的文艺类期刊(28种)在全国少数民族文字的文艺类期刊(64种)中占比达到43.75%。

作为一种传播媒介,文学期刊将政治、经济、社会、文化的力量牵引、渗透到文学生产与传播环节,同时,文学期刊对文学作品的市场效应具有检验作用。通常情况,一部好作品能在期刊发表,引起一定的社会反响之后,出版社会乘势跟进出版单行本。传统意义上,一部文学作品出版了纸质文本,这既是其优秀品质的见证,也是其能够传之久远的物质基础。即使在今天网络背景下的融媒体时代,这种传统的文学载体与传播媒介依然扮演着极为重要的角色。

三 《西部》《塔里木》《文学译丛》:多民族文学的发展与跨语际传播媒介

新中国成立以来,新疆先后出现数量众多的各民族文字的文学期刊,其中,《西部》(汉文)、《塔里木》(维吾尔文)、《文学译丛》(维吾尔文)三本期刊最具有代表性。《塔里木》(维吾尔文)是新疆解放后创刊最早的一本文学期刊,成为维吾尔族文学发展的摇篮。《西部》(汉文)作为边疆地区的文学期刊,始终坚持促进新疆多民族文学发展的初衷,在当代文学思潮更迭中,这本期刊也留下不少可圈可点之处。《文学译丛》(维吾尔文)译介大量中外优秀文学作品,其中,中国现当代文学作品数量为大宗,有助于开阔少数民族作家的视野,为促进少数民族文学观念、审美意识的变革与更新,为少数民族作家借助本民族之外的文学资源进行创造性转化,提供了更多可能性。这三本期刊以丰富生动的历史细节,真实呈现当代新疆多民族文学发展的基本面貌,在当代新疆各民族读者中有着广泛与深远的影响。

(一)从《西部》看新疆文学体制的变化

《天山》是当代新疆真正意义上的第一本汉文文学期刊,创刊于1956年10月,由新疆文联主办。在六十多年的发展过程中,刊名经历了多次变更:《天山》(1956—1961)、《新疆文学》(1962—1966)、《新疆文艺》(1974—1979)、《新疆文学》(1980—1984)、《中国西部文学》(1985—2001)、《西部》(2001年至今),随着刊名的变更,期刊也多次改版。这一过程既有与时俱进、大有作为的胸襟抱负,也有文化市场竞争的无奈选择,从中可以隐约看到新疆文学体制与政策的变化,留下了文学体制改革的印记,折射出社会文化潮流的光影。可以说,《西部》的发展过程就是一幅新疆当代文学史的拼图,通过期刊所映射的新疆当代文学样貌,来观察新疆多民族文学的融合互鉴与文学体制的变化,有助于加深对中华民族共同体的认识。

在《天山》创刊之前曾出现过一本汉文期刊《新疆文艺》。1951年8月创刊的《新疆文艺》(新疆文联筹委会主办)有汉文、维吾尔文两种版本,汉文版只出了三期就停刊了,而维吾尔文《新疆文艺》(《塔里木》)一直延续至今。

在《新疆文艺》(汉文)1951年第一期创刊号上,刊登了王震的题词“为伟大中华人民共和国各民族人民的政治经济文化事业的发展而服务”。时任西北文联主席柯仲平写来祝贺信:“新疆文艺的总方针,主要就是在我们伟大的中华人民共和国大家庭内,新疆各民族人民文艺工作者团结起来,为建设人民新疆,开展各族人民文艺运动而奋斗!”同时,也提醒“防止大汉族主义及狭隘民族主义的偏向”。王震给《新疆文艺》(汉文)的题词以及柯仲平的贺信,都强调在中华民族大家庭这一框架之下,坚持民族团结,发展民族文学与文化。

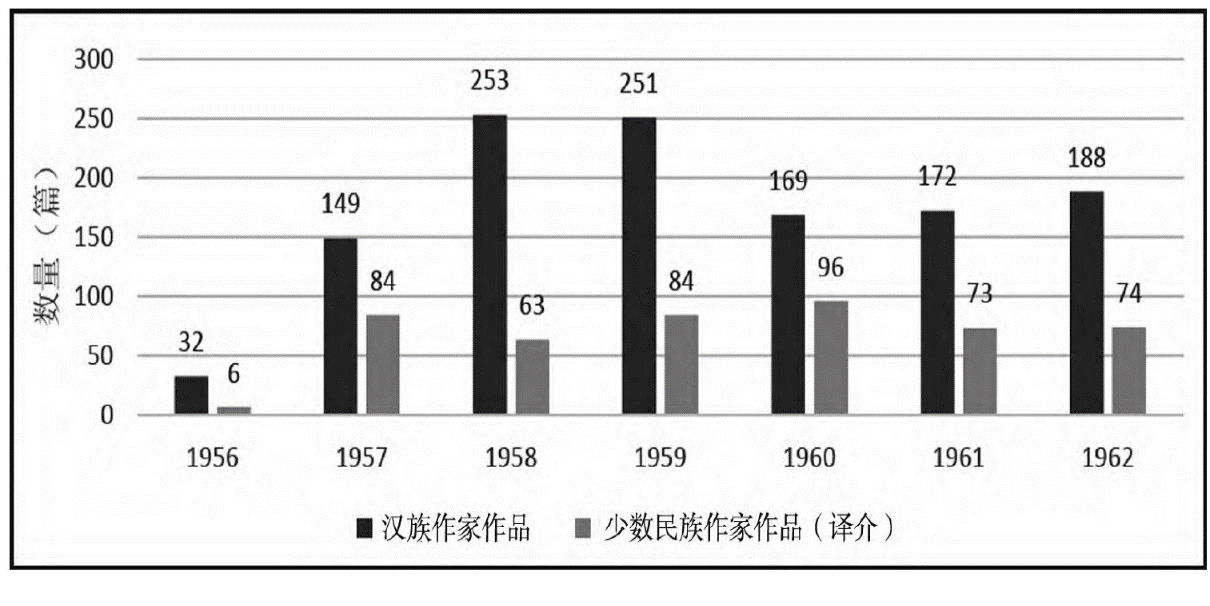

1954年10月新疆生产建设兵团成立,新疆生产建设兵团垦荒大生产成效显著,短时间内为新疆经济发展与社会稳定奠定了良好基础。1955年10月新疆维吾尔自治区成立,标志着新疆民族团结、社会稳定和百业兴旺的局面初步形成。1956年10月汉文文学期刊《天山》创刊。这是真正意义上的当代新疆第一本汉文文学期刊。与之前持续时间短暂的《新疆文艺》(汉文)相比,《天山》的办刊宗旨出现一定的变化与调整。《天山》“创刊词”指出:“‘天山’做为一个新疆维吾尔自治区的文学刊物,它要接受这样光荣艰巨的任务:配合新疆当前的各项经济建设运动,反映运动中的先进人物和先进事迹,对广大群众进行社会主义教育;并把全疆业余文学创作者和爱好者组织起来,给祖国培养出更多的文学后备军;以最大的努力来繁荣各兄弟民族的文学创作事业,让灿烂的文学之花开遍全国。”“以最大的努力繁荣各兄弟民族的文学创作事业”成为这时期重要的办刊宗旨。1957年《天山》第2期刊登8篇少数民族文学译作,包括祖农·哈迪尔的2篇小说、2篇少数民族民间故事、3首诗歌以及维吾尔族诗人铁依甫江的1篇评论,少数民族作品译介占到三分之一以上的版面。1957年《天山》第1—11期共刊登87篇少数民族作家作品译介和民间故事译介。1962年,《天山》改名为《新疆文学》,时任文联党组书记刘萧芜与《天山》主编王玉胡对编辑部同人强调,繁荣少数民族文学与文化是“重要任务”,明确提出要把三分之一到一半的版面留给少数民族当代文学、古典文学、民间文学的优秀作品。通过这本期刊的译介,60年代的祖农·哈迪尔、赫斯力汗、克里木·霍家、克尤木·图尔迪、尼米希依提、铁依甫江等作家,以及80年代之后的买买提明·吾守尔、穆罕默德·巴格拉西、祖尔东·萨比尔等成为广为人知的新疆少数民族作家,其中的几位作家的作品还被翻译成外语。

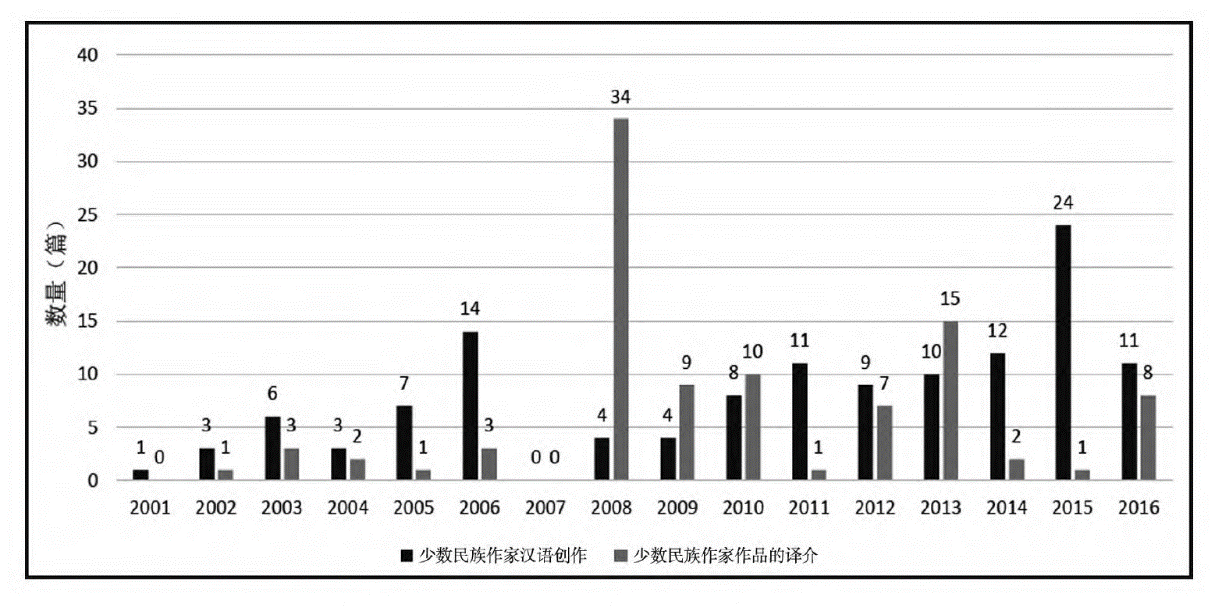

80年代初期,哈萨克族作家艾克拜尔·米吉提、维吾尔族作家阿拉提·哈斯木、哈萨克族作家叶尔克西等人还是青涩稚嫩的文学青年,《新疆文学》刊发了他们多篇汉语小说,艾克拜尔·米吉提从此开启汉语文学创作,并走向全国。今天,他们已是当代文坛著名的双语作家。新世纪以来,《西部》杂志全面改版,相继推出了“双语作家”“新疆少数民族作家专辑”“新疆少数民族青年诗选”“新疆作家作品研究”等栏目,一批“80后”少数民族作家、诗人脱颖而出,他们的作品以新锐的内容、现代的形式受到读者的关注。据不完全统计,2001—2016年期间,《西部》刊登少数民族作家的汉语文学作品共143篇,少数民族作家作品的汉文译介190篇,出现在期刊上的新疆双语作家作品111人次。历经半个多世纪,这本期刊几经改名、改版,而“繁荣各兄弟民族文学创作事业”的初心、培养新疆各民族作家的宗旨始终不变。

图1 《西部》期刊汉族作家作品与少数民族作家作品(译介)统计(1956—1962)

图2《西部》期刊少数民族作家作品统计(2001—2016)

作为边疆地区的汉文文学期刊,《新疆文学》引领着新疆当代文学融入波澜壮阔的中国当代文学潮流,为提升新疆文学水平与影响力出谋划策。1962年,期刊组织了一场有关小说《司机的妻子》的讨论,时间持续近一年,引起疆内外批评家和读者的关注。在1963年第1期《文学评论》上,一位叫日莲的记者发表一篇有关这场讨论的综述,让这次讨论形成全国影响。期刊编辑部组织这场讨论的初衷是为了“活跃一下文艺批评,壮大文艺评论队伍”,讨论中涉及到如何描写普通人物、如何反映人民内部矛盾的问题,与文坛同时期正在讨论的有关文学作品描写中间人物、现实主义深化的话题接轨,反映出期刊编辑思想与当时文坛领导之一的邵荃麟的观点比较接近,代表当时一种比较温和的中间道路。在那个批判文学作品中的右倾思想,动辄上纲上线的敏感时代,期刊编辑的“温和中间道路”一定程度上维护了文学创作的健康发展。多年后,对于这场讨论的意义,研究者欧阳可惺如此评价:“《新疆文学》编辑部当时组织的这场讨论的意义……更重要的是这场讨论吸引了国内许多人参加,把新疆当代文学与内地文学放在一起进行讨论……新疆文学与同时期的内地文学还是有一定距离的……(这次讨论)让新疆的作家、批评者倾听多方不同的创作思想、批评理念,从思想观念提升开始,取得新疆当代文学整体阶段性的进步。”

如果说60年代关于小说《司机的妻子》的讨论是新疆文学呼应、跟随当代文学潮流,为试图扩大新疆文学的影响、发出自己的声音所做的努力,80年代初期当代文坛新边塞诗潮流的兴起与落幕,《新疆文学》则是最主要的推动者和见证者,为建构新疆本土文学的地域性特征而做出努力。新疆本土诗人周涛、杨牧和张德益是新边塞诗潮流中享誉全国的诗人,多次获得全国诗歌奖。这几位诗人从《新疆文学》走上文坛,在他们起步初期,得到该期刊的大力支持与推介。《新疆文学》组织刊发郑兴富、陈柏中、丁子人、周政保等批评家的多篇评论,从当代新边塞诗发展流变与地域文化的视野,高度评价这几位诗人的创作和“新边塞诗派”的意义。1982年,该期刊与新疆大学中文系、《诗刊》等杂志联合组织召开新边塞诗研讨会,谢冕、刘湛秋等著名诗人、学者近百人参加研讨会。此时,受到市场经济大潮的冲击,笼罩在诗歌周围的光环正在迅速消退。这次会议既是新边塞诗潮流的高潮,也是落幕。在当代诸多版本的文学史著作中,关于80年代初“新边塞诗”潮流只留下言简意赅的文学史叙述,而《新疆文学》期刊则保留了这一文学现象最真实和生动的细节,这些资料“还原”了80年代初期的新边塞诗潮流的文学现场。

在80年代中期,随着文学体制改革推进,文学期刊开始走向市场。1985年《新疆文学》与企业合作,改名为《中国西部文学》,向综合性刊物转型,尝试在市场中寻求新的发展模式。此时,文学迅速边缘化,读者的大量流失、优质稿源的缺乏,让文学期刊的市场化生存雪上加霜。改名之后的《中国西部文学》也未能摆脱困境,期刊发行量持续下降。新世纪初,期刊改名为《西部》。进入新世纪以来,新疆社会经济与文化的发展进入快车道,近年来,中国经济的崛起带动中国文化与文学走向更广阔的世界舞台。在这一背景下,《西部》挖掘身处亚洲中心的地域优势,兼顾市场效益与社会文学效益,合理定位,从综合性文化经济刊物又回归到纯文学刊物。期刊转型之后,经过了几次较大的改版与变革,栏目设置上体现出新理念、新思路,例如邀请国内知名的作家、编辑、学者参与办刊,组织优质稿件,提升杂志的文学品味;突破身处边疆的地域限制,开设了“维度”“周边”等文化评论专栏,以此推介中外著名作家作品,将新疆本土作家的作品与国内优秀作家及世界优秀作家的作品置于同一个平台。

今天的《西部》依然是新疆重要的文学传播媒介。在新时代背景下,它以新思维、新观念、新视野和开放姿态,延续与维护着发展新疆多民族文学的初衷。

(二)《塔里木》:当代维吾尔文学的摇篮

在新疆解放之前,曾出现过《天山》(南京,1947)、《文艺》(南京,1947)、《现代月刊》(南京,1947)、《世界文摘》(南京,1948)等维吾尔文期刊,这几本期刊由南京天山学会、西北文化建设协会主编,出版机构在南京。这些期刊虽为综合性期刊,但刊登文学作品较多,有一定的文学性。另外当时新疆的一些汉文期刊,如《反帝战线》(1935)、《新新疆》(1944)、《新疆文化》(1947)、《瀚海潮》(1947)等不定期出版维吾尔文版,这些期刊属于综合性期刊,其中也刊登一些维吾尔文诗歌、散文等。由于当时社会动荡,民众受教育程度不高,这些期刊经营不稳定,发行量小,维持时间不长。南京出版的几本维吾尔文期刊维持时间仅一年多,解放前夕,因时局变动而停刊。总体来说,解放前,以维吾尔文为代表的少数民族文字期刊的社会影响极为有限。也可以说,解放前的新疆还没有一本成熟、稳定的维吾尔文文学刊物。

维吾尔文文学期刊《新疆文艺》创刊于1951年8月,是当代新疆最早的文学期刊。该刊经过多次改名:《新疆文艺》(1951—1956),《塔里木》(1956—1961),《新疆文学》(1962—1966),1966年停刊,复刊后名为《新疆文艺》(1974—1980),《塔里木》(1981年至今)。1956年“双百方针”催生了全国文学创作的高潮,也带动文学期刊的繁荣。随着全国文学期刊对民族风格、地方特色的强调,出现一次文学期刊改名潮流。新疆文学期刊也紧跟潮流,1956年《新疆文艺》改名为《塔里木》,1962年与汉文期刊《天山》一起改名为《新疆文学》。1974年在文学期刊复刊潮流中,该刊与汉文版《新疆文学》一同以《新疆文艺》为名复刊。从1962—1980年,两本期刊一直共用同一个名字(中间停刊8年时间),但是刊号不同、编辑不同、文字不同,是同名不同文的两种期刊。由此可以看出,这两本期刊在新疆当代文学中的重要地位。

《塔里木》创刊之时(1951),新疆文学机构尚未正式建立,期刊由新疆省文联筹委会和省文化处创办。作为当代新疆最早的维吾尔文文学期刊(也是最早的文学期刊),该期刊宗旨是培养维吾尔族作家、繁荣维吾尔族文学创作与收集整理少数民族民间文学。早期阶段,译介汉语文学作品成为期刊的重要内容。在该期刊半个多世纪的发展历史中,办刊宗旨、编辑理念也经历了多次调整与变化,清晰呈现了当代维吾尔族文学观念、审美意识的变化与文学发展的轨迹。

作为维吾尔文文学期刊,该刊以维吾尔文原创作品为主。但在创刊初期,曾刊登大量当代文学作品译介,给少数民族作家与读者带来新的文学观念、审美形式,促进了维吾尔族文学观与创作的更新进步。

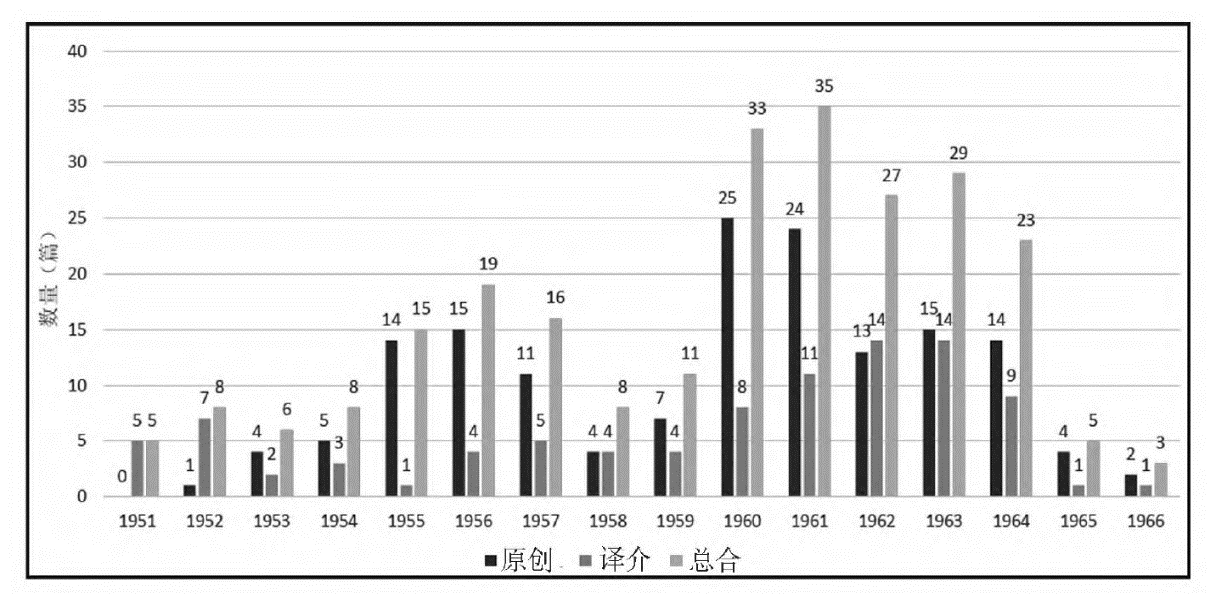

在《塔里木》创刊号第1期上,刊登了翻译成维吾尔文的赵树理的小说《地方》和另外2篇汉语小说。第2期刊登赵树理的小说《小二黑结婚》,第4、5期连载马烽的小说《暴风雨之夜》,1952年刊载周立波的《苦难》。在该期刊的第一个十年间(1951—1961),期刊上刊载汉语小说译介54篇,占期刊小说总数的32.9%(参见图3),译介了赵树理、周立波、马烽、鲁迅、西戎、刘白羽、王愿坚、杜鹏程、胡万泉、李准、秦牧等作家的作品,其中鲁迅、周立波、赵树理的作品最多。这些作品给少数民族读者带来新的文学观念和现代小说形式。祖农·哈迪尔的重要小说《锻炼》《怀疑》《想念》、阿·斯曼吾丁的小说《解放了的姑娘》《买提瓦克》就刊载于这一时期,从这些作品的情节结构与主题可以看到受《小二黑结婚》《白毛女》《苦难》等作品的影响。同时期,一批维吾尔族作家借助这本期刊迅速成长成熟,祖农·哈迪尔、乌迈尔·穆汗买德、克尤木·吐尔迪、阿·哈司木、克里木·霍家、铁依甫江、尼米希依提、艾里坦木·艾合坦木、阿·乌买尔等作家在60年代成为当时文坛知名的维吾尔族作家,他们真诚地用作品歌颂新时代,控诉旧社会,接续了40年代延安解放区文学传统。

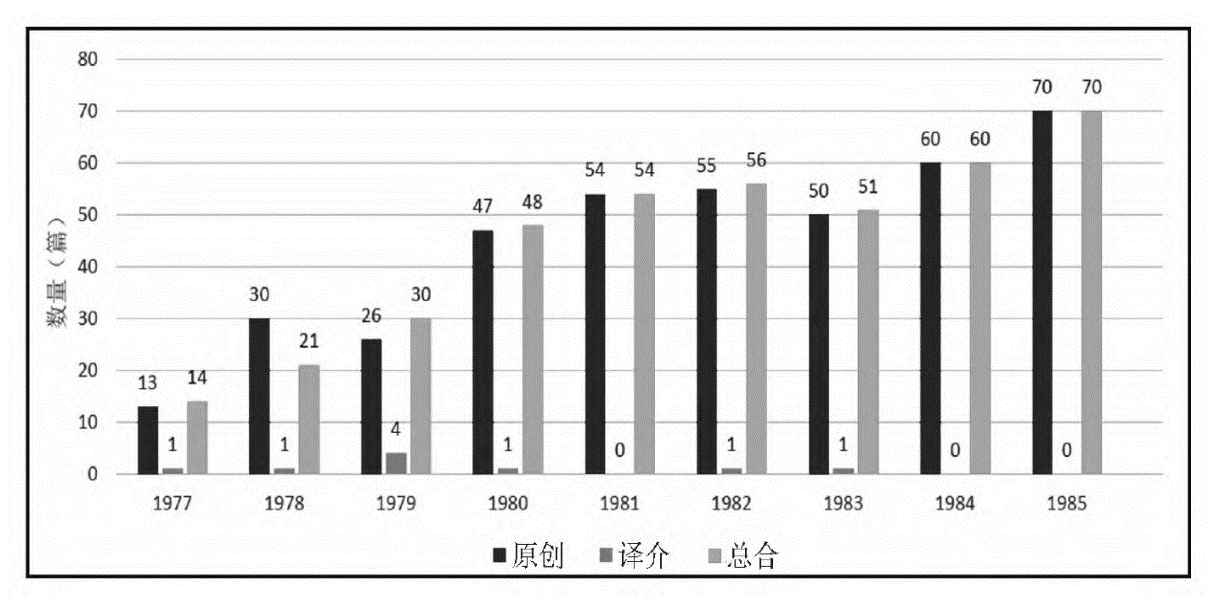

图3 《塔里木》期刊中短篇小说统计(1951—1966)

图4 《塔里木》期刊中短篇小说统计(1977—1985)

随着新疆文坛陆续出现专门的文学译介期刊《文学译丛》(维吾尔文,1960)、《世界文学选译》(维吾尔文,1980),80年代以来,《塔里木》逐渐以刊发维吾尔文原创作品为主要内容,当代文学作品译介明显减少(参见图4)。在半个多世纪的发展中,这本期刊推进了维吾尔族文学的更新与发展,培养了一大批当代维吾尔族作家,堪称当代维吾尔族文学发展的摇篮。

维吾尔族被称为诗歌的民族,诗歌在维吾尔族文学历史中有着悠久而辉煌的传统,曾经创造了数量众多的优秀诗歌作品。小说这一文体在维吾尔族文学中出现比较晚。1938年赛福鼎发表于期刊《新生活》上的小说《孤儿托乎提》被称为维吾尔族现代文学中的第一篇短篇小说,但是,真正艺术上成熟的短篇小说是祖农·哈迪尔于1948年发表的《精疲力尽的时候》。祖农· 哈迪尔因此被称为维吾尔族现代小说和戏剧的开创者和奠基者之一。在该期刊的第一个十年,发表的维吾尔族作家的中短篇小说年均为11篇。到1977—1985年期间,发表的维吾尔族作家的中短篇小说年均达到43篇,1985年刊登维吾尔族作家的短篇小说达到65篇。1985年《塔里木》杂志编辑部还召开了维吾尔族小说创作研讨会,从自身的历史发展与当代小说创作的横向比较,探究新疆当代维吾尔族小说创作的成就与问题。

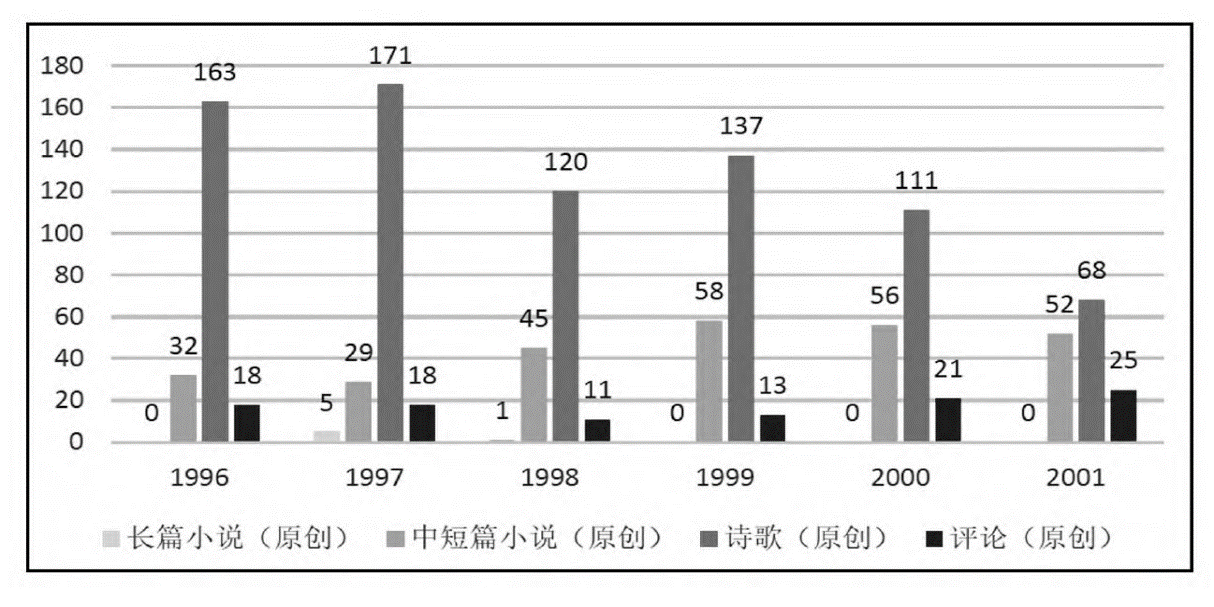

作为一部综合性文学期刊,从作品数量上统计,该期刊的诗歌(原创与译介)数量,依然占绝对优势,诗歌写作者的数量也远远超过小说作者。这充分说明诗歌在维吾尔族文化基因中的深远影响。但是,到了新世纪前后,这一状况出现明显变化,期刊上的文体种类呈现此消彼长的态势,原创诗歌数量下降,小说数量明显增加。90年代以来,维吾尔族作家原创小说出现前所未有的繁荣,小说数量增加,质量提升,还出现长篇小说创作的丰收。据统计,到2003年,出版维吾尔文长篇小说超过120部。与此同时,该期刊刊登的小说评论数量明显增加(参见图5)。这一变化与当代小说文体的快速发展态势遥相呼应。自80年代中期以来,在诸种文学体裁样式中,小说创作发展最突出。从80年代的中短篇小说兴盛,到90年代延续至今的长篇小说热潮,不论小说数量、质量的提升,还是作家、读者群体的增长扩大,以及小说的社会影响力与小说批评话语自身成长,堪称当代文坛最引人注目的现象。尽管当代维吾尔族小说创作起步晚,却能在短时间内,通过多方学习、借鉴与创新,以惊人速度与时俱进,与当代小说保持同步同向的发展。

特别值得一提的是,这一时期出现了买买提明·吾守尔、穆罕默德·巴格拉西这样能够汲取多种中外文学资源、进行民族文学的现代性转化的成熟小说家。实际上,这本期刊见证了小说家买买提明·吾守尔的成长。青少年时期买买提明是《塔里木》忠实的读者,内心对它充满崇敬之情;80年代初期,人到中年的买买提明是一个崭露头角、富有潜力的小说作者。80年代中期以来,买买提明重要的作品大部分刊发于这本期刊,期刊还组织刊发了相关作品的评论。

图5 《塔里木》期刊刊载作品类型统计(1996—2001)

纵观这本期刊所走过的半个多世纪历程,可以清晰看到维吾尔族小说创作从幼稚走向成熟的过程。它深度参与了维吾尔族作家文体意识的变化、文学观念的更新,呈现了维吾尔族文学现代性发展的轨迹,并生动记录了这一变化过程中大量丰富的细节,堪称当代维吾尔族文学发展的编年史。

(三)《文学译丛》:跨语际文学传播的平台

维吾尔文期刊《文学译丛》创办于1960年,由新疆作协主办。期刊的办刊宗旨是向维吾尔族读者译介中外优秀文学作品,加强各民族之间文化交流,提高维吾尔族群众的文学欣赏水平。这本期刊曾于1966年停刊,1978年复刊,1983年改名为《桥》,1990年恢复原来的名称《文学译丛》,此名沿用至今。

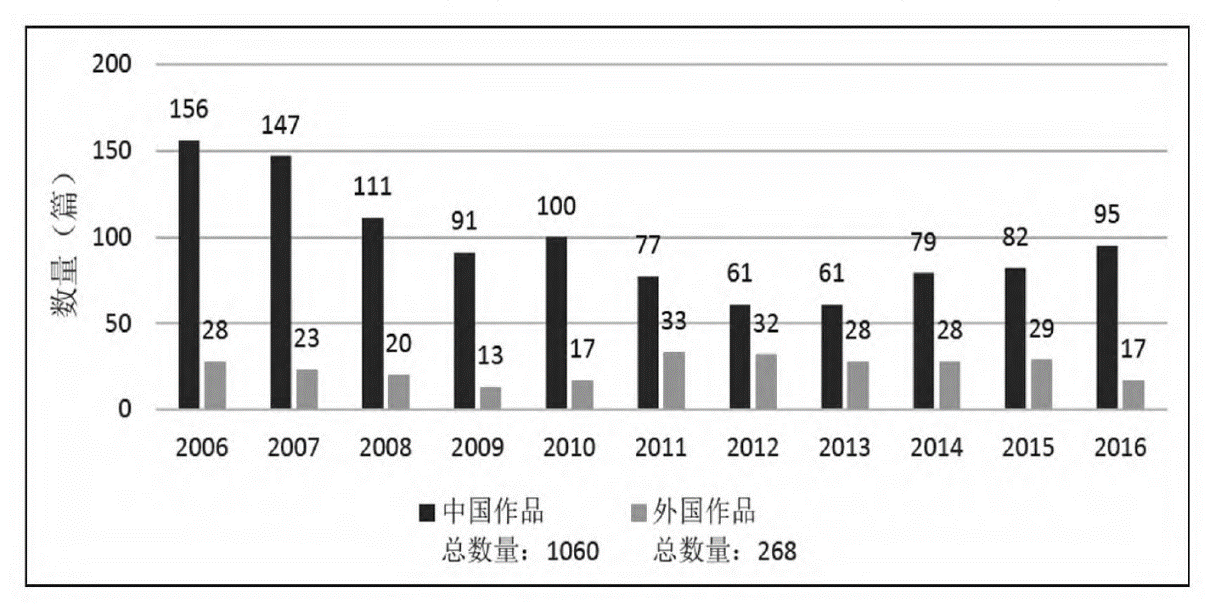

图6 《文学译丛》期刊数据统计

该刊以中国文学作品的译介为主,2006—2016十年间,刊登中国文学作品译介(且95%以上是当代文学作品)占到79.8%。外国作品译介以诗歌为主,其中有相当一部分诗歌翻译如叶芝、叶赛宁、纪伯伦、雪莱、拜伦的诗歌译介是在汉译本基础上的翻译,因为这些诗歌的汉译本在80年代非常流行,有的作品30年代就有了汉语翻译。

这本期刊的另一个特点是译介及时,选篇精准,所刊作品与当代文学几乎保持同步,获奖的作品或有影响的作品能得到及时译介。1983—1984年该期刊译介的部分小说有邓友梅的《寻访“画儿韩”》、铁凝的《哦,香雪》、李国文的《冬天里的春天》、梁晓声的《这是一片神奇的土地》、魏巍的《东方》(连载)、周克芹的《许茂和他的女儿们》、喻彬的《女大学生宿舍》、史铁生的《我那遥远的清平湾》、唐栋的《兵车行》等,其时,这些作品发表不久,并引起强烈反响或争议。

特别值得一提的是,期刊还随作品译介一些作品评论和文学理论。80年代以来,期刊主要栏目有小说、诗歌、杂文(散文)、评论、报告文学、外国文学、作品与争鸣,东西南北等,栏目内容充实,一些当代文学批评、文学随笔和文学研究的文章也得到及时译介。通过《文学译丛》,少数民族作家与读者及时感受到当代文学观念、艺术形式的变化,在推动民族文学进步与发展、促进各民族文化交流融合中,扮演重要角色。

作为跨语际文学传播媒介,除了《文学译丛》之外,还有几本文学译介性质的期刊值得重视,它们是《世界文学选译》(维吾尔文,1980)、《地平线》(哈萨克文,1983)以及中国作家协会主办的《民族文学》(维吾尔文,2009),这三本期刊的办刊宗旨是进行当代文学、世界文学的维吾尔文译介,对于新疆当代民族文学的发展和铸牢中华民族共同体意识具有特别意义。

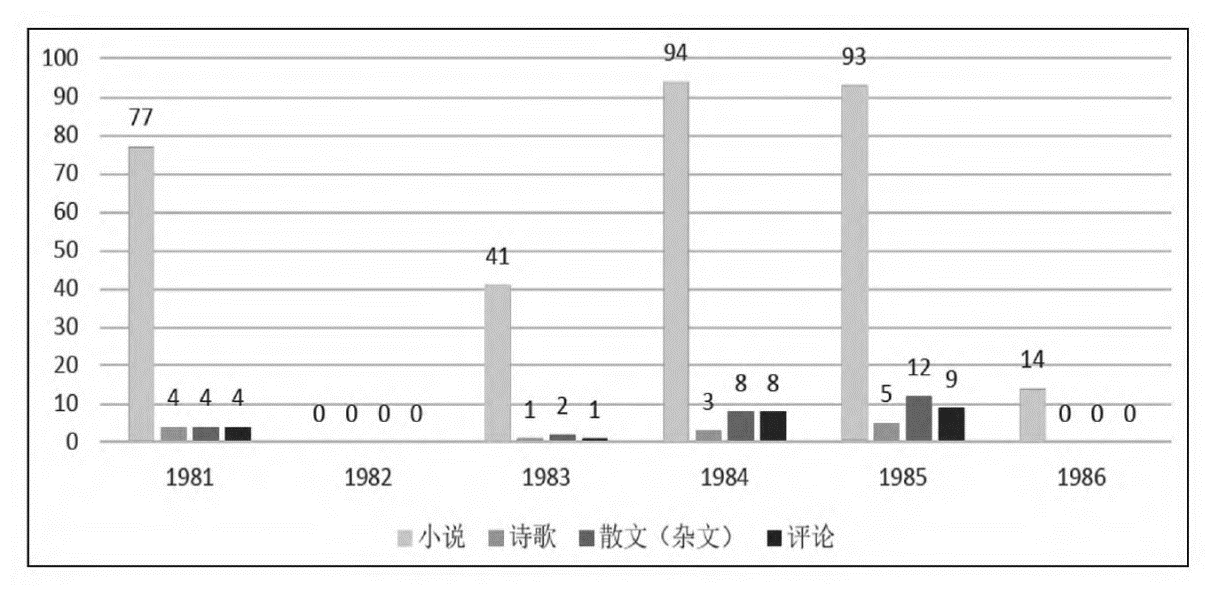

《世界文学选译》由新疆人民出版社主办与出版,是维吾尔文翻译文学刊物。期刊向新疆维吾尔族读者与文学工作者翻译介绍外国文学作品,以促进维吾尔族文学事业的繁荣。1980—1990年,该期刊以译介外国文学作品为主,苏联作品与欧美作品占到总数量的近三分之二,其次是日本、土耳其、埃及、澳大利亚的作品。作品类型以外国小说为主。一些外国作家如川端康成、纪伯伦、海明威、马尔克斯、普希金、高尔基等的作品很早就有了成熟的汉语译本,维吾尔文译本多是以汉译本为蓝本。

图7 《世界文学选译》期刊数据统计(1981—1986)

新世纪初,期刊栏目出现较大变动,主要栏目有:小说、诗歌、杂文(散文)和外国文学,其中小说、杂文基本选译国内当代作品,其他两个栏目以外国作品为主。刘亮程、刘国芳、石舒清、铁凝、阎连科、陈应松、贾平凹、迟子建等中国当代作家的多篇作品出现在该期刊。不完全统计,新世纪初的几年里,该期刊选译国内作品数量占到70%。

1983年,新疆人民出版社还创办了另一个翻译文学期刊《地平线》(哈萨克文,1983),该期刊以译介外国文学作品为主,同时也选译部分国内文学作品。

2009年,中国作家协会创办《民族文学》(维吾尔文)。该期刊以发表翻译作品为主,刊登国内当代各民族优秀作家作品的维吾尔文译介和少量外国优秀作品的维吾尔文译介,同时,刊发一些维吾尔文原创作品,其宗旨是努力推动中国多民族文学事业的繁荣与发展。在这本期刊上,可以见到大量的用汉语写作的少数民族作家,如叶梅、次仁罗布、鲍尔吉·原野、丹增、白崇仁、吉狄马加等作家作品的维吾尔文译介,还可以看到莫言、苏童、毕飞宇、阿城、李娟等当代汉族作家作品的维吾尔文译介。

以上这几本少数民族文字的期刊以译介中外优秀文学作品为宗旨,其译介作品的种类中,小说译介的数量为大宗,尤其是《文学译丛》(维吾尔文)、《世界文学选译》(维吾尔文)两本期刊,小说译介的数量占到绝对优势。

如果将《文学译丛》(维吾尔文)、《世界文学选译》(维吾尔文)与《塔里木》(维吾尔文)所刊载的文学作品体裁种类进行对比,可以清楚看到翻译文学对维吾尔族文学的影响。进入新世纪,《塔里木》所刊载的作品中诗歌数量明显下降,原创小说数量增加。一直以来,《文学译丛》(维吾尔文)、《世界文学选译》(维吾尔文)所刊载的译介作品种类,以小说译介为大宗,诗歌译介较少。可以说,正是这些文学翻译期刊上大量的小说译介,形成了冲破禁锢、放眼世界的窗口,拓展了作家视野,促使少数民族作家汲取本民族之外的丰厚文学资源,进行创造性转化,从而带来本民族文学观念、审美意识和文体意识的变革与更新。

在新中国的文学体制中,期刊作为文学生产资料,是党和政府组织、领导文学事业的重要阵地。自新中国成立以来,新疆创刊的各民族文字的文学期刊有三十多种。以上提到的,只是众多期刊中最具代表性的一部分。这些文学期刊成为文学生产与传播的载体与媒介,真实记录了新疆当代多民族文学发展与变化的过程,是各民族作家成长的摇篮,也是各民族文学融合互鉴的助推器。这些期刊对于现代新思想与新知识在新疆各民族中的传播与接受,对于铸牢中华民族共同体意识,发挥着无可取代的作用。

原载于《民族文学研究》2022年第5期

注释从略,详见原文。

文章推荐:宋贞子;图文编辑:刘深。