摘 要:东巴服饰属于宗教服饰,为宣扬东巴教思想服务。东巴仪式制约着东巴服饰的类型、式样、文化功能。东巴在仪式中的身份地位不同,服饰也会发生相应的变化。东巴服饰在仪式中具有法器功能,其象征功能大于实用功能,发挥着祈福悦神、禳灾驱鬼的宗教功能。在现代性情境中东巴文化信仰根基发生动摇,由此导致了服饰文化的变异。

关键词:仪式演述;法器功能;丁巴什罗;信仰根基

服饰是经济社会发展的产物,融合了政治、经济、文化、宗教、思想等因素,折射出一个民族的历史文化及精神气质。在不同时空条件下,服饰文化呈现出时代性、多元性、演变性、民族性等特点。本文从图像、仪式演述的视角对东巴服饰进行考察,重在从活态的、互构的层面来综合研究服饰,以期对宗教服饰的构成及其文化意蕴有个从个案到整体的把握与认识。

一、东巴服饰概念及研究综述

东巴服饰指与纳西族祭司东巴相关的服饰,包括了东巴所穿戴的服装、饰物以及与之相关的文化。以往的东巴服饰研究关注于东巴所穿戴的衣服、饰品方面的“物质”及静态层面研究,忽略了对东巴服饰的“文化”及动态层面研究,导致东巴服饰研究停留于表层。

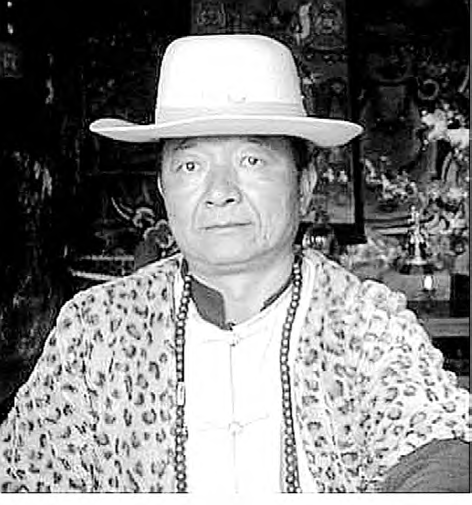

东巴服饰研究成果散落于民俗、宗教、文学、语言、艺术等方面研究成果中,不成体系。张明坤、徐人平的《纳西族东巴服饰的文化内涵》是专门研究东巴服饰的学术论文,论述了纳西族服饰中所蕴含的虎、牦牛动物崇拜,五行五色观,崇白忌黑观。因为该文作者并未做过田野调查,所得结论皆源于二手材料,有些论述似是而非,经不起实证检验。“东巴法衣有红、黄、海底蓝三种颜色,红色法衣由大东巴穿用,黄色法衣由二东巴穿用,海底蓝法衣则由三东巴穿用。”这种说法是错误的,既不存在大、二、三东巴的分类,也不存在以服饰颜色划分大小东巴的传统。此文中有些论述过于简单化,如其所论述的东巴服饰“崇白忌黑”,按其观点,东巴服饰既然如此崇白忌黑,“黑色代表鬼怪与邪恶”,黑色服饰应为东巴服饰中的大忌,白衣服应为东巴服饰主流。事实是否如此呢?在纳西族民间有句口头禅“纳西彪谋通”,意为纳西人喜欢穿灰黑色衣服。至今白地、宝山一带的东巴仍穿戴黑色的衣帽。图1中的东巴穿戴着黑色衣帽主持祭天仪式。

.png)

图1 东巴主持祭天仪式 戈阿干 摄

其实,纳西族对黑白颜色的审美心理是有个发展的过程,应该以历史的、发展的、辩证的观点来看待,在纳西族早期社会普遍具有黑色崇拜的集体意识,不然连为何称为“纳西”都无法解释。东巴服饰研究代表性成果为杨德鋆《东巴古代墨迹蕴藏的纳西服饰写真史》一文。此文中把东巴服饰置于宗教装中,把东巴服饰分为教祖装、布衣和布衣披毡、毛布褂长衣、短衣长裙、三尖帽和两种长衣等五类。另外,此文从东巴文字、东巴经籍、东巴绘画三个层面对纳西族的衣冠穿戴、妆扮形式、服饰工具及衣物加工技艺进行了分类整理,并对其发展演变做了相应的总结。“将纳西族古往今来穿戴艺术的独特风貌及其发展演变历程作了科学、明晰的勾勒和论述。”不足之处在于此文研究重点在于遗留在东巴文字、东巴经文、东巴绘画、东巴舞谱中的纳西族服饰文化,并非以东巴服饰为主;其研究材料基于文献材料,而非基于现实中仍“活着的”东巴服饰;其服饰研究未涉及仪式与演述活动,属于静态研究。

杨德鋆、和发源、和云彩合著的《纳西族古代舞蹈与舞谱》一书中也涉及与东巴舞蹈相关的东巴服饰。《纳西族古代舞蹈和舞谱》中把纳西族服饰发展史分为早期、元明时期、清代、近代四个时期。把披毡麻布裳、羽冠纹裳、虎皮装列入早期服饰类型;宽沿毡帽、披毡麻布裳、甲胄列入元明时期服饰;五幅冠、宽沿毡帽、长裳马褂、鱼皮龙衣、面具舞袍、无领羊皮褂、无领麻布褂、铠甲、禅领长裳等列入清代迄今服饰。通过对东巴经籍文献中的东巴服饰的整理研究,根据服饰材料、式样、颜色、风格将其划分为不同历史时期的服饰,有利于对东巴服饰的发展演变有个历时性把握。其中有些问题需要探讨,最突出的一个问题是如何看待服饰创制与延续的辩证关系。有的服饰可能在早期发制出来了,但一直延续到现在。如所谓羽冠纹裳服饰至今仍有保留,这种服饰定位为早期服饰是不符合客观实际的,更何况不同区域所保留的传统服饰也存在差异。还有一个重要的区分标准是依照仪式,不同仪式所穿戴的服饰是不同的。东巴在主持各种仪式的时候戴的法帽各不相同,像祭天、祭素神的主祭东巴有专门的红布或黑布包头的法帽,丧葬仪式、超度仪式的主祭东巴要戴白毡帽,上缀饰有牦牛尾,插铁三叉、鹰鸰或雉羽,禳鬼类祭祀仪式的主祭东巴则要戴上以丁巴什罗、战神为主神的五幅冠。

二、图像视域中的东巴服饰构成

一方面,作为历史的产物,东巴文字、东巴经文、东巴绘画所记载的历史文化信息是非常丰富的;另一方面,因东巴文字属于还未成熟的原始象形文字,东巴经文也未形成一字一音、线性排列的成熟文本,东巴绘画也存在宣扬宗教思想而想象夸张的成分,有些内容属于合而未融的外来文化,需要细察甄别。相对而言,图像包含着丰富的信息,且更具有具象性与直观性。东巴服饰具有历史传承性,其间包含了丰富的历史文化发展变化的内容。图像学包含“图像志”(Iconography)及“图像学”(Iconology)两方面的内容,按照潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)的理论,图像学研究分为三个层次,即前图像志描述、图像志描述和图像学解释,前两个层次即“这个图是什么”的问题,后一个层次对应“这个图为什么是这样”的问题。本文以东巴服饰作为研究对象,结合图像提供的信息进行东巴服饰志描述,并对其所蕴含的文化内涵及象征意义进行阐释,还原其历史背景与文化情境。从笔者田野及文献考察情况来看,东巴服饰主要由法帽、法衣、法鞋、饰品等构成,其材质有麻布、羊毛毡、丝绸、棉布等。

(一)法帽

1.五幅冠

.png)

图2 玉龙县图书馆藏五幅冠

图3 五幅冠 更布塔提供

图4 玉龙县图书馆藏五幅冠

.png)

图5 玉龙县图书馆藏五幅冠

东巴五幅冠因画有五个神灵而名(图2—图5)。东巴五幅冠与内地道士、巫师及羌族释比、韩规所戴的法冠相似,应为内地传播而来。东巴五幅冠以丁巴什罗、休曲大鹏、优麻战神、郎究既久战神、达拉米补五个大神为主。但也有地域差异,如和力民认为五大神为铎趣勾补大神(又叫都盘修曲、大鹏鸟)、朗究大神、丁巴什罗大神、达拉米麻(又称达拉米补)大神、优麻大神。牛耕勤认为其五神分别是东巴什罗、英格阿格、沙英伟登、朗玖敬玖、亨迪窝盘。丽江塔城五幅冠有吉祥八宝图、欢喜佛,顶部有木、火、铁、土、水五行之神,下方是主尊神灵的坐骑。五幅冠两旁镂空花纹的半圆片代表神佛发散的光芒;左右两边垂于胸前的画片上绘制的红虎和白牦牛在东巴经中代表战神坐骑。主神左手持板铃,代表太阳,右手持皮鼓,代表月亮,这也是日月崇拜的体现。五幅冠具有法器功能,东巴头戴五幅冠,意喻着五个大神的神力、日月的威力、灵兽的灵力附身于己,以此来吓退和击败恶鬼,成为威慑和强大的法力符号象征。五幅冠色彩鲜艳,构图对称,造型简练,增添了庄严法相。

仪式不同,所戴五幅冠也不同,如正常死亡的丧葬仪式、超度什罗仪式上的五幅冠称为“韩科”(haiqko),五大神分别为五行五方大神;只有一层的“各巴科”(gel baq ko)五幅冠有优麻、丁巴什罗、朗究竟究、达拉米麻、都盘休曲(大鹏鸟)等五大神,禳栋鬼、驱鬼、禳灾类仪式中多穿戴此冠。一般小仪式,戴一层“各巴科”五幅冠;如果举行大仪式则戴三层的五幅冠,威力更大些,大祭风要戴卡日科(ka ree ko)五幅冠。

2.超度仪式法帽

图6 三坝乡吴树湾村丧葬仪式主祭东巴服饰

图7 本教壁画中的丁巴什罗木琛提供

禳灾类及丧葬类仪式上所戴的法帽称为“农布公蒙”,或“次巴纳”(黑帽)、“本卡”(铁冠)。如图6,此法帽用黑羊毛、牦尾毛编制而成,上置铁冠,前端插有三叉戟(俗称“本卡”)等法器及刀、矛,铁冠上面两圆点代表日、月,意为白天太阳照道,晚上月亮照路。帽顶左右各插一根猥刺,后面有雉翎。传统丧葬仪式上主祭东巴(罗从打恒)还要披一张黑色羊毡子(三坝为白毡子)。藏区本教徒也多戴铁冠,如图7所示。

3.祈福仪式上法帽

祈福仪式上的东巴法帽纳西语称为“韩当”(haiqdai),是用竹子或硬纸编扎成的斗笠状圆帽,帽子正上方贴着一幅圆形如意吉祥图,帽子上方以白鹤羽毛作修饰,也可以用白鹇鸟羽毛来代替。帽子颜色要用代表五方的黑白红黄绿五色。

4.黑色法帽

.png)

图8 宝山乡吾木村东巴主持祭天仪式

图9 塔城东巴和秀东主持烧天香仪式

黑色法帽有三种。第一种为“古资纳”(黑头包),丽江六区片(鸣音、奉科、宝山、大具、大东乡)的东巴在做祈福类仪式时都这样穿戴,这一法帽是由黑布两头连接着约一寸(3.33厘米)长的红绿色丝带拴系于额前,拴头垂落于头前(图8)。第二种为三坝的黑头包,样式与丽江六区片的有所不同,它是在黑布两头连接着约半尺长白布或蓝布。五区(巨甸、鲁甸、塔城乡)一带则兴戴“古资雄”(红头包)。第三种由黑色绸布缝制,形状扁而尖,顶部正面装饰有丝线团,边沿缝制小佛、八卦图案等装饰,后边系以飘带。有些东巴在黑头包上系五幅冠(图9)。

5.黄色法帽

图10 俄亚祭天东巴服饰 和照摄

黄蜡帽的使用者多为德高望重的大东巴,帽子整体为黄色,用黄缎包住竹笠而成,上有三个纸质彩绘片装饰。参见图10中的俄亚祭天东巴法帽。

6.红色法帽

图11 木琛东巴主持祭天仪式 杨尔刚提供

红色法帽有三种,第一种为由红缎包住竹笠而成的法帽,除了颜色不同外,形制与黄色法帽相类似(图11)。第二种为红黄两种颜色相搭配的竹笠法帽,如俄亚祭天东巴阿普甲若所戴法帽。第三种为红缎包头形成的头巾法帽。

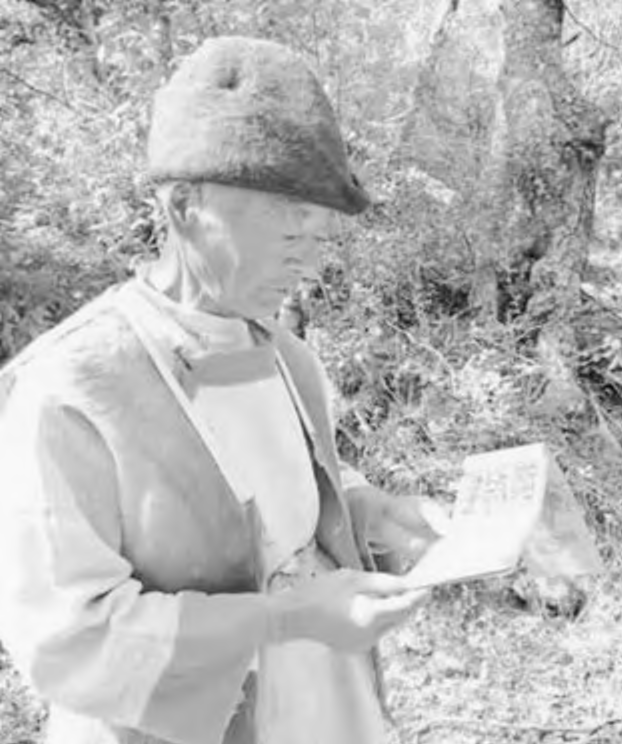

7.毡帽

毡帽有两类,一类帽檐为圆形(图12),一类帽檐为尖头形(图13)。一般小东巴或民众戴后者为主。

图12 拉伯乡石春东巴

图13 署明村东巴祭天 和丽芳摄

世袭祭天东巴阿普甲若及孙子英扎次里于2018年俄亚乡祭天仪式上的合影中,阿普甲若头戴黄斗笠,上面装饰有一宝塔状帽顶,颜色以黄红为主,身披红底碎花披风,上有黄色吉祥纹,身着左衽麻布长袍,双腿扎有绑腿。孙子所穿戴服饰为世代相传的祭天官服,与清朝官服形制相类似,黑色圆帽正上方有二龙戏珠金绣图案,帽顶有黄色宝塔,长袍为蓝底暗花,黑袖绣有水纹、波纹、花纹、斜条纹等,脖戴108颗五色珠琏(图10)。清朝官服何以成为东巴服饰?在访谈中得知,此官服是在清代光绪年间由木里土司授予阿普甲若祖上。作为世袭的祭天东巴,此官服象征了行政权威与文化权威的统一,从中也折射出“纳西祭天大”的观念遗存。

(二)法衣

法衣是东巴服饰的主要构成,包括了内衣、外衣,上衣、裤子。

1.左衽长衫或长袍

东巴法衣的形制以左衽长袍或长衫为主,因仪式类别及时空不同而有所不同,具体体现在衣服的色彩、搭配、图案方面。颜色大多为大红、大黄或红底暗花、黄底暗花、黑底暗花、蓝底暗花等。旧时法衣多以麻布宽袍、扎绑腿为主,现多演变为布料或绸缎,仅俄亚、三江口、依吉等地仍保留有麻布法衣传统。

2.马褂

一般在长衫或长袍外面套一件马褂。马褂颜色为黄色或红色、蓝色、黑色等。如三坝丧葬仪式上主祭马褂为黄色红花纹,助手东巴马褂以蓝色白花纹为主。

3.虎皮服

虎皮法衣为开襟长袍形制,一般穿在法衣外面,长度到膝盖处,形如长坎肩,襟镶条边,短袖,襟幅宽大,衣摆较窄。现在因禁止猎虎,虎皮法衣多为仿制品。虎被称为山林之王,东巴借其威灵增益其法力。

4.羊皮或麂皮法衣

羊皮、麂皮法衣是指由羊皮、麂皮制作的东巴法衣,为开襟马褂式样,一般套穿在东巴法衣外面。

5.白色麻布长袍

香格里拉市三坝纳西族乡祭天时所穿衣服为白色麻布长袍,由火草和麻线合织而成,圆领、长袖,可穿可披,吴树湾汝卡人祭天时把白袍披在外面,在举行丧葬仪式时同样可以穿此服,但必须反过来穿。水甲村民祭天时则穿在身上,腰间束宽大红腰带,头上戴红布包。据吴树湾和树荣介绍,吴树湾村民大多为汝卡支系,是三坝乡村落中最后迁徙至此的,最初居住在白水台上方的山中台地,他们曾在山上看到白水台神泉里有两条白龙盘旋起舞,于是就模仿创造了“呀哩哩”舞(又称阿卡巴拉舞),当地民众信奉白水台龙神是白龙化身而成的白人骑白马(xi perq rua perq zaiq),所以村民的盛装统一穿白装,应该说这种白色服饰是白色崇拜的产物。白袍上衣前后皆有青绿色的编织图案,象征大地上的青草。

6.披毡法衣

白披毡,纳西语称为“斯盘古几”(see perq ggv ji),意为白色披毡。白披毡用于东巴教超度仪式中,有大小两种。大者即大披毡,超度仪式中,有擀制披毡的仪程,并用此大披毡给死亡者亡灵木偶搭毡房;小者,即小披毡,与放牧者挎肩背在身上的小披毡相类似。有些主祭东巴习惯于穿祖传或自制的法衣,如图14的东巴法衣,为开领的斗篷,上领为红色,上层为黑色,下面为白色,有云波纹。超度仪式中,主祭大东巴和护死者亡灵的“阿古”均要各挎肩背一件小披毡。此外,东巴教祭祀仪式中,要用一块白色披毡设置神座。

图14 拉伯乡东巴 石春提供

图15 拉伯东巴主持退口舌是非仪式 石春提供

有些特殊仪式上所穿戴的服饰有着特殊的文化内涵。三坝丧葬仪式中(图6),东巴挎肩背一匹红布,主祭东巴是从右挎肩背一匹红布,助手东巴则反之。丽江六区、三江口至无量河一带则披一张白布(图15)。这块白布三江口一带俗称“劳韩”(laq hai),丽江六区丧葬仪式称之为“更红”(ggel huq)。更布塔东巴认为披上此白布能够增加威灵,安抚亡魂。在白布未出现之前以披白色麻布为主。披白色麻布有两层意思:一是表明仪式性质为丧葬仪式或超度仪式;二是具有赠礼之意。以前经济困难,布料紧缺,赠送麻布可以抵劳务费。赠送麻布有三次机会:第一次是进入丧家之时;第二次是杀牲献牲时,称为“科蒙老达”(kol mu laq da);第三次是点燃油灯时。麻布在那个时期可以裁剪做衣服,或做被面、罩子等。现在政府禁止种麻,麻布反而变成紧缺货物了,民间布料代替麻布,没有了礼物功能,原来的三次赠送演变为只送一次。

(三)法鞋

法鞋即东巴做仪式时穿的鞋子。祈福类仪式中的鞋子以非黑色鞋子为主,只有在举行驱鬼仪式时穿尖头黑靴,因为只有黑靴才能把鬼怪踩死。黑色象征着威猛无比的原始自然力量,寓意着对妖魔邪恶势力的镇压。

(四)挂饰

挂饰即东巴做仪式时披挂在身上的修饰。东巴挂饰除了传统的手镯、项链、耳环外,以东巴特有的灵腰带“汁崩更”(rherq bbee ggeel)最有代表性(图16)。威灵腰带在三江口一带被称为“格伍格盘”(ge wu ge perq),相对保留完整,而丽江一带已逐渐失传。现以石春东巴家所藏东巴腰带为例简要做些说明。

图16 东巴威灵腰带

图17 八宝环绕的夏那都居山神像

图18 野猪獠牙装饰的夏那都居山神像

图17、图18的主要形象均为夏那都居山神,图17中山神周边为藏传佛教八宝吉祥符号,图18中则以野猪獠牙作装饰。夏那都居山神系石春东巴自己的保护神。东巴的保护神根据自己的生辰八字来定。

图19 祖传站姿白海螺狮子

图20 立姿白海螺狮子

都盘斯给,即白海螺狮子,又名白翅雄狮,此法器被称为“斯给可”(ser ggeeq ke),系东巴护法神兽之一。图19为祖传的白海螺狮子,铜制件,镀有金粉。图20为后期制作的,呈立姿。

图21 海螺壳雕署龙

图22 铜雕署龙

署龙(wo herq mee rher),在东巴神灵类中属于署类,主管风雷雨电,平时深潜于美利达吉神海,类似于汉文化中的青龙,系东巴教祖丁巴什罗之三大坐骑战神之一。署龙在署鹏大战中曾被丁巴什罗的另一坐骑战神——大鹏鸟驯服。图21系海螺上刻画的署龙,无量河一带称之为“尺斯”(Cher seeq),图22为铜制品,其形象酷似麒麟。此战神饰于东巴腰带,借其神力为东巴增加威力。

图23 白海螺项链

都盘本代(dv perq ber derq),即白海螺项链,做法事时东巴戴在脖颈上来增加法力。项链共有五种颜色,代表五方神,如图23,最上面的白珠由海螺磨制而成,其他四色由玛瑙、绿松石、墨玉、黄蜜蜡等磨制而成。白色象征西方大神格策岑补(geq cel ce bbv),黑色象征北方神迈岑尺勒(mai cei cherl ler),绿色象征东方本神科补(bei sei ku bu),红色象征南方神斯日蒙古(ser ree mee gvq),黄色象征主人,即中间神增右增古(zeiq yel zei gv)。

图24 米罗铜镜

米罗铜镜(mi er lo)(图24),刚好放在心脏位置,起到保护心脏之效,传说魔鬼射暗箭时此镜可以保护心脏;还有一个功效是起到照妖镜作用,相传此镜在三更半夜会发亮,从而对周边的魔鬼形成震慑。铜镜周边装饰为野猪獠牙,民间认为野猪獠牙越粗长越有威灵。

图25 大鹏神鸟

图26 格坞四方

图25为大鹏神鸟,东巴教始祖东巴什罗的三大护法神之一,纳西语叫“都盘修曲”或“朵曲格布”,意为白海螺色的大鹏神鸟。图26为格坞四方护身法器,在腰带中其位置刚好在后背,能够有效抵挡仇敌或鬼怪发出的毒气、邪秽、咒语(hual cei)等。此法器里面放有“麻由格”(Ma ye ggee)、“麻由毒”(ma ye dvq)等护法物,主要用来减轻自身罪责。东巴教认为东巴娶妻、杀生,由此带来了罪孽,需要借助仪式或法器来消灾。此法器主要预防三种晦毒:第一类为“蒙能日补”(Mee ne rer bbv),此毒物相传是拉萨布达拉宫喇嘛制作出来的一种邪毒;第二类为“晒厄”(Shail eeq),系用狮子奶汁制作而成的毒药,“麻衣庚”(ma yiq ggee)等晦气;第三类为咒语(hual cei)等。此物为祖传法器,里面放置有保护神夏那都居神像。

图27 珠主法器

图27为珠主法器,五方战神中中间方位战神之护身法器,系祖传古物,其象征含义已经不太清楚。

图28-1 龙头法器

图28-2 日月法器

图28-1为龙头法器,由翡翠玉制作。此龙属于汉文化中的行云布雨之龙神,由石春东巴自己购置后饰于东巴腰带上。

图28-2为日月法器。月亮在下方,太阳在上方。系铁矿石打制而成,上涂大漆。日月在东巴教中象征阴阳和谐,光明,正义,阳神与阴神,男女始祖神等。

图29 金刚杵

图29为金刚杵,纳西语称为“都几”(ddv jji),在佛教神话中,金刚杵是牢固、不灭的象征,在金刚乘佛教的象征体系中占有中心位置。金刚杵是特殊形式的权杖,是许多佛陀、菩萨、本尊的标志。它的形状多为一小铃,铃的把手则为金刚杵。在金刚乘佛教中,金刚杵象征男性、道路、技巧、怜悯等,在仪式中是用来镇鬼、顶灾星(raq)的主要法器。

图30 降魔杵(铜器)

图31 降魔杵(木质)

降魔杵,纳西语称之为“丕毕”(per bbiu),东巴教法器之一。有金属制品或木制品两种,金属制品雕刻严整细腻,中间有三个呈笑容、怒相、骂相的脸面,在东巴教中此神称为朗久竟久,有九头十八只手,专克凶鬼,尤其是带来灾祸的饶鬼,如图30。木制品相对粗朴些,一般分为头部、身部、杵尖部三部分,如图31。在请神、禳鬼仪式中,东巴持此法器驱鬼镇鬼。

图32 格伍法器

图33 和国伟东巴 蒋发云摄

图32为格伍法器,“格伍”即鼓起物,一般置于身后腰中间,起防身之用,类似于盾牌。相传东巴因经常镇魔驱鬼而秽气大,为了防止魔鬼从背后袭击,所以里面放有孔雀胆等防邪之物,使用时多施以咒语。也有东巴把护法诸器挂于胸前,如图33中的和国伟大东巴的挂饰。

法器饰物主要有三大类:一是战神类,代表性的战神为丁巴什罗的三大坐骑战神:青龙、狮子、大鹏,分别象征了角类、掌类、爪类三大类动物中最厉害的神物,除魔杵上的朗久敬久也属于战神系列。二是山神、天神等神类,如夏那都居山神、五大方位神等。三是法器类,分为镇魔法器与吉祥符号法器两大类,铜镜、金刚杵、降魔杵、格坞四方属于镇魔法器;龙头、日月属于吉祥符号法,东巴腰带中饰有东巴教中的八宝图形饰品,此类也属于吉祥法器。

三、仪式演述视域中的东巴服饰

本文中的“仪式演述”是指在民间传统仪式中进行民间文学的身体表演及口头叙述行为。从仪式演述视域考察东巴服饰,是以仪式中的演述活动为中心,有别于单纯以审美或象征的视角来审视服饰,东巴史诗、东巴神话是东巴祭司在仪式中演述的活态文本,由此决定了东巴是史诗、神话演述与东巴仪式的联结点。东巴服饰与东巴史诗、神话一同受到东巴仪式的整体制约,即东巴史诗东巴神话类型、东巴服饰类型受到东巴仪式的具体规定制约。什么样的仪式吟诵什么样的史诗、神话,什么样的仪式穿戴什么样的服饰。下面简要谈谈东巴服饰与东巴史诗、仪式的关系。

第一,仪式类型决定史诗类型与服饰类型。

东巴史诗主要在祈福类仪式及禳灾类仪式中进行演述,所以与东巴史诗相关的服饰主要指在这两大类仪式中穿戴的服饰。具体而言,祈福类东巴仪式主要有烧天香、祭天、祭村寨神、祭署、祭畜神、祭胜利神、加威灵、延寿、婚礼等;禳灾类仪式主要有禳栋鬼、超度、驱鬼、祭风、退口舌是非等。因仪式不同,主祭东巴的名称也不同。如主持祭天等祈福类仪式的东巴一般称为“徐孙”(xuq sui),意为主祭者;主持丧葬仪式、超度仪式的东巴称为“罗从打恒”(lo coq da heeq),意为超度亡灵者;禳灾类仪式主持者称为“陆谷毕补”(liul gv bbiuq bbvq),意为处于人与神鬼之间的调解者。

祭天仪式吟诵的史诗是迁徙史诗《崇般绍》,超度仪式吟诵《崇般图》,禳栋鬼仪式上吟诵《黑白战争》。需要指出的是在三部史诗中,相对复杂的是创世史诗《崇般图》,因为这一经典在祈福类及丧葬类、禳灾类仪式中都可以演述,如延寿、祭胜利神、除秽等祈福类仪式,以及丧葬仪式、超度仪式、禳栋鬼仪式、大祭风仪式。且在不同仪式中史诗文本也会发生相应的变异,除秽仪式中会相应增加与除秽相关的内容,超度仪式、祭风仪式中为了把亡灵顺利送回祖居地,要特别交代迁徙路线的每一路站。

我们从上文东巴服饰类别的论述中可以了解到主持不同仪式的东巴的服饰明显不同,如祭天主祭东巴不会戴五幅冠,一般只戴红头包或黑头包,也有一些东巴戴黄色圆帽;即使是超度仪式的东巴,因超度仪式不同,五幅冠也是不同的。如大祭风仪式中的五幅冠称为“卡日科”(ka ree ko),五幅冠中的神灵从左到右依次为:宝乌优麻、达老咪麻(补)、东巴什罗(黄皮肤)、郎久敬久、卡然牛究。正常死亡的丧葬仪式、超度什罗仪式上的五幅冠称为“韩科”,五大神分别为五行五方大神;也有五大方位神与五大神灵融合在一起的五幅冠,一般五方神在上方,五大神在中间,下方为不同神灵遥坐骑,其中五大神为:优麻、丁巴什罗、朗究竟究,达拉米麻、都盘休曲(大鹏鸟)等,禳栋鬼、驱鬼、禳灾类的多穿戴此冠。

第二,东巴在仪式中的身份地位不同,服饰也会发生相应的变化。如超度仪式中只有主祭东巴才有资格戴“农布公蒙”,一般助手东巴只戴五幅冠。三坝丧葬仪式中主祭东巴和东巴助手所穿戴的服饰样式、颜色也明显不同,包括挎肩背的红布方向也是不同的。这种不同的服饰彰显了东巴内部的等级制度。

第三,东巴服饰与仪式是通过仪式程式相统一的。程式是指内在规定性,具有重复性、传统性、规定性等特点。祭天仪式中东巴穿戴什么样的服饰是由仪式性质及类型决定的。祭自然神仪式属于祈福类仪式,一般不戴五幅冠,但祭自然神仪式中又夹杂了除秽仪式,进行除秽仪式时东巴要戴上五幅冠,举行完除秽仪式后要换成祈福类服饰。也并不是整个仪式过程都要穿戴同一套服装,有时可以根据仪式情况予以随机变化。如祭风仪式中,在家中念诵一般经书时,可以脱下东巴服饰、五幅冠,穿着平常衣服进行吟诵,但到了跳东巴舞,举行驱鬼、镇鬼仪式时必须穿戴正规的东巴服饰,不得有丝毫马虎大意。一般的禳灾类小仪式,即使不穿东巴服饰,也要戴上五幅冠,因为没有诸神加持,仪式效果会打折扣,且会反克东巴及主人家,这是非常忌讳的。

四、东巴服饰中的文化意蕴

东巴服饰是历史发展中不断沉淀生成的,具有原生性与民族性特征;东巴服饰又是在不断吸纳周边及外来文化基础上不断创新发展的,所以带有开放性与包容性特征。因纳西族地区多高山峡谷,交通不便,生产力发展水平差异大,如西部纳西族在改土归流(1723年)后实行了封建地主经济,民国时期的丽江古城出现了资本主义商品经济因素,而东部纳西族地区长期处于封建领主经济状况,泸沽湖畔的纳西族摩梭人还保留着走婚制、母系家庭等文化,由此带来了文化形态上的差异性。1949年后经历了土地改革及一系列政治运动,而改革开放带来的现代化、城镇化、工业化对东巴文化造成了空前的冲击,这些都表现在东巴服饰的发展变迁上。具体而言,东巴服饰的文化意蕴主要表现在以下几个方面。

第一,东巴服饰反映了东巴文化构成的文化多元性。东巴服饰是一部多元民族文化的融合史。最突出的是本教文化因素占有突出地位。五幅冠中居于中间的主神丁巴什罗是东巴教祖,与本教教主属于同源异流关系。有学者考证纳西名称“东巴什罗”“丁巴什罗”系藏语“敦巴希饶”的变音。关于本教对东巴教的影响有和志武、杨福泉等人的著述可以参考。东巴铁冠帽中的三叉戟与本教徒所戴的铁冠帽是完全相同的,显系本教传入的法帽。东巴腰带中的“格乌四方”法器中可以窥探到佛本之争的残酷历史。东巴服饰中也有金刚杵、降魔杵、白海螺、铜镜等藏传佛教的法器,这说明藏传佛教文化对东巴也有深刻影响。长衫、长袍、马褂、绑腿等服饰则有汉文化影响的因子,其中有些是由汉族地区直接传播影响的结果,有些是由本教徒、佛教徒吸收了汉文化后又传播到纳西族地区。

第二,东巴服饰存在着地方性文化差异。相对说来,禳灾类仪式中的东巴服饰大同小异,基本上都要穿戴五幅冠、蹬皂靴、手持法杖;而祈福类仪式相对差异较大。如祭天仪式中丽江坝区、四区、五区的东巴戴红头包为主,而六区、三坝等地的则戴黑头包为主,丽江境内的祭天东巴一般穿红色长衫、黄马褂,而三坝祭天东巴穿白色麻布制作的开襟长袍。三坝祭天东巴穿白袍与当地白水台崇拜文化密切相关。与服饰的差异性相对应,史诗的名称也有所不同:丽江这边的一般称为《崇般图》(人类迁徙记),三坝的称为《土笮》(出处来历),无量河流域称为《利恩恩科》(崇仁利恩的来历),俄亚称祭天经书《崇般绍》为“蒙补崇般图”,即祭天创世纪。

第三,东巴服饰有历史传承性与差异性。杨德鋆把纳西族服饰发展史分为早期、元明时期、清代、近代四个时期。这是值得探讨的。正如前面所述,有的服饰可能在早期出来了,但一直延续到现在。如所谓羽冠纹裳服饰至今仍有保留。仪式也是划分东巴服饰的一个重要标准,不同仪式所穿戴的服饰是不同的。东巴在主持各种仪式的时候戴的法帽各不相同,像祭天、祭素神的主祭东巴有专门的法帽,超度仪式中东巴也有专门的法帽,五幅冠是祭祀仪式中镇鬼环节常用或通用的一种。但这种传承性在不同时代条件下发生了演变,从而与历史传统服饰形成了差异,如五幅冠在当下的民间、旅游市场成为东巴身份的一个重要标志,不只是在镇鬼仪式中穿戴。近年来云南省东巴文化传承协会为了适应社会需要而对五幅冠进行了改良,把上面中镇鬼的战神改为吉祥符号,这样更有利于东巴在祈福仪式或旅游市场中的普及。

第四,东巴服饰具有法器功能。东巴服饰的象征功能大于实用功能,在仪式中起着祈福悦神、禳灾驱鬼的宗教功能。在禳灾类仪式中,东巴头戴五幅冠,身着虎皮法衣,挂着威灵腰带,让大鹏鸟、战神、四方神、白海螺狮子、护法镜、金刚杵一同加持,脚蹬黑靴,呈现出神圣庄严的法相,增添了东巴的威严,客观上为达成仪式圆满提供了保障。

余论

东巴服饰及东巴史诗在现代情境下发生着巨大的文化变迁。随着丽江旅游的崛起,东巴文化作为旅游资本被纳入市场经济洪流中,成就了丽江文化产业。从之前的“东巴不进古城”到当下东巴满街走,东巴文化成了丽江旅游不可或缺的元素。东巴文化场域随之发生了巨大的变迁,传统东巴文化的神圣性向世俗化转化,仪式中的演述变成市场上的表演,东巴由人神之媒演变为市场展演者,受众由本土民众逐渐转变为国内外游客,仪式类型也转变为以祈福仪式为主。这一系列文化变迁给东巴服饰带来了深刻的影响,传统信仰是维系东巴文化赖以生存发展的根基,而信仰空间是由本土民众的生活方式、文化空间所维持的,一旦其文化生境发生变化,信仰根基也会发生动摇,由此导致传承危机。

东巴服饰的发展既受到纳西族自身历史发展、社会生产力、宗教意识形态的整体制约,又有外部文化的深层影响,同时也有内部文化的自我调适及改革。在全球化、信息化、智能化浪潮席卷全球的当下,包括东巴服饰在内的东巴文化面临着巨大的时代挑战,作为宗教形态的东巴教衰落乃至消亡是大势所趋,但这并不意味着东巴文化的灭亡。毋庸讳言,当下的东巴服饰存在着商品化、同质化、展演化等问题,但不可否认,作为艺术的、学术的、文化的、民俗的等多元形态的东巴文化在新时代语境中焕发出无限的生机。与东巴画、东巴舞、东巴音乐、东巴文字等相类似,东巴服饰的“两创”也蕴含着巨大的发展空间。一个共创、共融、共享、共赢的传统文化合作创新平台已经逐步形成,而此平台能否在新时代语境中发挥出应有的社会作用,取决于政府、学界、企业、民间、国际等多元主体能否形成有效合力。从这个意义上来说东巴服饰研究并非只是历史研究,也具有当代学与未来学的意义。

原文刊于《南京艺术学院学报》2024年第6期,注释及参考文献从略,请见原文。

文章推荐:邓永江;图文编辑:张雅倩。