摘要:“文化资产保存”体系是当代台湾传统文化保护的核心,也是“非遗”本土化的重要体现。泰雅族的Lmuhuw,由于承载了泰雅社会的知识观念和族群的历史记忆,作为“口述传统与口唱史诗”被指定为“文资”保存的重点项目,并就此展开了积极的传习工作。但在成为“文资”项目之前,Lmuhuw是作为“歌谣”被看待和研究的。于此分析Lmuhuw,可对其演唱内容、风格和技巧有超越作为“文资”项目的、更全面且深入的认知。此外,Lmuhuw还以一种功能性、社会性的“歌唱互动”的形式,在泰雅族传统的社会生活、尤其是群际交往中扮演着重要角色。本文通过逆向还原Lmuhuw在当代语境下、在遗产保护的框架中所发生的转型,来思考和强调音乐类“非遗”保护的特殊性。

关键词:“非遗”;“文资”;泰雅族;Lmuhuw

usa mblaq mita syax na wagi,mangay qsya mtasaw!

(子孙后代要在阳光底下和清澈溪水的环境中繁衍永续!)

——泰雅族古谚语

自2003年联合国教科文组织(以下简称UNESCO)颁布《保护非物质文化遗产公约》(以下简称《公约》)以来,一股“非遗热”席卷了全球,引发了大量关于传承与保护、继承与发展的讨论。在台湾这片土地上,对于无形文化遗产的保护,由来已久。早在2003年之前,台湾就在日本和韩国的“人间国宝”“无形文化财”的影响与带动下,开始重视传统民族民间文化,并于2002年颁布了基础的《文化资产保存法》,于2005年对照UNESCO的《公约》作了修订,成为这十余年来台湾“文化资产”(以下简称“文资”)保护与传承的核心,也是“非遗”体系在台湾“在地化”的重要体现。

依照“非遗”的模式,台湾的“文资”体系也是以不同族群、不同级别、多种类型的保护“项目”的设立及其保存者或保存团体的指定为主要标志的。泰雅族的Lmuhuw就是其中音乐类、最高级别保护项目的代表之一,在2012年,以“口述传统与口唱史诗”的形式,被指定为“台湾重要文化资产保存项目”。

泰雅族之名称,取自于泰雅人的自称“Tayal/Itaal/Itaral”,他们是目前台湾第三大“原住民族群”,属于南岛语族的一支,主要分布于台湾中北部山区。从行政区域的划分来看,其范围包括南投县、桃园县、苗栗县、宜兰县和新北市等7个县、11个乡镇。依照语言、地区以及自我认同的差异,可分为22个部落群体。他们是逐水而居的族群,主要生活和流动的区域都围绕着浊水溪、大嵙崁溪、南势溪等14条溪流与河川流域。由于自然环境、外族入侵、扩张领地等各方面原因,泰雅族人沿着各流域展开了大量的迁徙活动。

与其他台湾“原住民族群”一样,泰雅族是没有文字书写传统的。因此对于家族和族群的历史记忆,对于泰雅社会的知识文化的接续传承,都只能依靠祖先所流传下来的语言,通过口说或吟唱的方式进行口传心授。其内容主要包括族群起源、迁移历程、祖先遗训、古老规范和生活智慧等,这种形式被泰雅族人称为Lmuhuw。也正因其需要深厚的族群和传统知识,便只有族中有身份、有地位、有学识的男性长者才被允许、才有能力吟唱Lmuhuw。

随着现代化的进程,当地的语言、文化、生态环境都发生了很大变化。在来自外界的多重冲击下,Lmuhuw日渐式微。但究其核心原因,笔者认为与各少数民族都正在遭遇的“母语危机”相关。自日据时期以来,现代教育日益在原住民部落中普及,学校教育先后以日语和汉语作为主要教学语言,导致母语的传承受到极大打击。而现行的多种原住民族语言保护方案,也常常是将各族群的语言以“标本”的形式,冻结在博物馆、图书馆或政府和学者的文案之中,而非作为日常语言进行使用。Lmuhuw作为一种扎根于传统民族语言的口说和吟唱形式,母语的逐渐衰退对其造成的影响是不言而喻的。

正是在这样紧张、甚至窘迫的现状下,Lmuhuw得到了台湾地区学者、政府的关注,成为最高级别的“文资”保存项目。桃园县复兴乡泽仁村的耆老林明福先生(Watan Tanga),因能熟练地掌握Lmuhuw,被指定为“泰雅族口述传统与口唱史诗”项目的重要保存者。

学界针对Lmuhuw的研究主要有两类:一是记录型著述,以吴荣顺编著的《泰雅史诗声声不息——林明福的口述传统与口唱史诗》为代表,该书围绕林明福的生命史展开,对作为珍贵文化资产的Lmuhuw的旋律和唱词做了记录与保存;二是研究型论文,其中以郑光博和余锦福为典型的相关研究主要聚焦于Lmuhuw的语言在内容和表达形式上的特殊性,并将其理解为泰雅族历史记忆建构的关键。而赖灵恩和李佳芸等人的研究则更多地关注了Lmuhuw旋律组织和唱腔构成等音乐层面的问题。

本文则试图将Lmuhuw置于时间的纵轴上,更为立体地呈现不同历史时期、不同社会语境下Lmuhuw动态的、变化着的状态和意涵,探究“Lmuhuw是什么、它对局内局外人而言意味着什么”等问题。在此基础上,观察它在遗产保护框架下发生的转型,对当代“非遗”保护进行反思。

一、作为“口述传统与口唱史诗”的Lmuhuw

“Lmuhuw”一词,在泰雅族语中的字意是“穿”和“引”,并非是对某一种艺术形式的指称,而是指口说和吟唱Lmuhuw时所用的特殊的、古老的语言。许多学者认为Lmuhuw象征着语言上的“穿针引线”的动作,以一种“kinbazi na ke”(话中有话)的言说方式,来区别于日常生活中简单直白的话语。这也正如林明福先生接受采访时所说:“Lmuhuw就是泰雅族很深奥的古语,就像你们汉人的文言文一样,年轻人一般都不懂。它也不是随便可以用的,必须是用于特殊的场合”。

从林明福先生口中得知,Lmuhuw可分为三种:Lmuhuw Kmayal(说的 Lmuhuw)、Lmuhuw Mqwas(唱的Lmuhuw)和Msgamil Lmuhuw Mqwas(严肃地唱的Lmuhuw),根据不同的场合和需求,运用不同的形式,但绝大部分是以唱为主。近年来Lmuhuw之所以引发不少研究和讨论,并且成为泰雅族唯一的音乐类“文资”项目,主要是因为被视作Lmuhuw核心的Msgamil的内容,即其所叙述的泰雅族的迁移史,受到了学界的关注。迁移史的内容甚至被视为是泰雅族祖源追寻、历史记忆建构的关键。

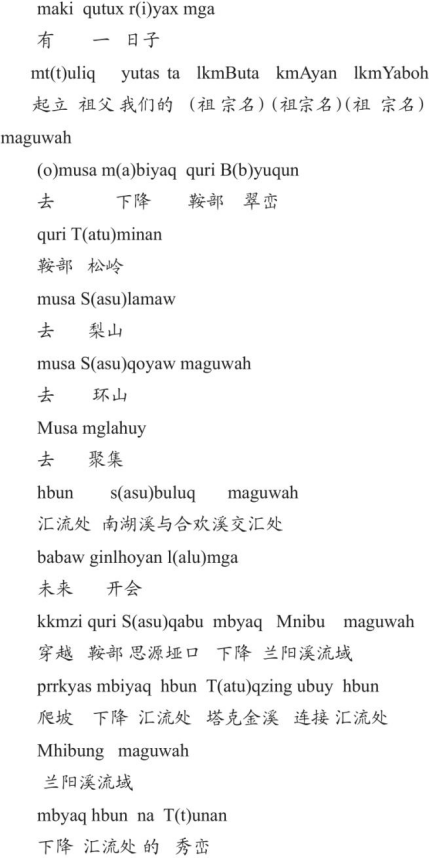

Msgamil:大祖宗的探勘

.png)

通过以上片段,我们可以看到,Msgamil的内容主要是讲述族人由于子孙繁衍、土地扩张的需要,便在祖先Buta、Ayan和Yaboh的带领下,从神话传说中的祖居地Sbayan出发,翻越了松岭、梨山等重重山脉,穿越兰阳溪等河流,随后还将分成东、北两支队伍,向着更远方的土地迁徙。

Msgamil的字根是“gamil”,其意为“树根”,“Msgamil”的字意是“寻根、溯源”。它被认为是整个Lmuhuw演唱过程中最重要、最复杂,也是最困难的一个环节。需要演唱者凭借记忆,从祖先的起源地开始,依照时间顺序,唱出部落迁徙的具体路线,包括依次详细地唱出途径的各个山脉、各条河流、各个地方的名称,以及是由哪一位祖先带领大家、路线是如何选择出来的等等,着实堪称泰雅族的一部“史书”。可见,Msgamil的演唱,对于族群迁移历史,尤其是其细节的掌握,有着极高的要求。这也正是使得Lmuhuw成为“文资”项目的主要原因,是近年来学者们研究的重点所在。

由于社会发展、耆老凋零等众多原因,能够演唱Msgamil的耆老少之又少,实际上能够演唱Lmuhuw的老者已并不多了。据笔者目前了解到的,整个泰雅族大约有7个人可以演唱Lmuhuw和Msgamil。其中包括当时在指定保存者时也很受关注的宜兰县南澳乡的韦清田先生、新竹县尖石乡锦屏村钟兴定先生(Udaw Sety),以及打破了Lmuhuw仅由男性演唱的、新生代的泰雅族女歌手云力思(Inka MBing)等。那么,为什么是林明福先生被指定为该项目唯一的国家级保存者呢?通过老人的自述,同时采访兼有学者和“文资”项目评委身份的吴荣顺教授得知,其最重要的原因是“林明福先生是能够最全面地记忆、掌握和演唱整个泰雅族繁复的迁移史Msgamil的人”,这一点也在几乎所有相关的资料中都有所强调。

这一状况与林明福所在部落的位置有很大关系。对于泰雅族而言,各部落距离祖居地Sbayan越远,也就意味着该部落所迁移的路程越长,那么Msgamil中所要吟唱的内容也就越长、越丰富而复杂。林明福先生所在部落的地理位置——桃园县复兴乡泽仁村,是现存有能力演唱Msgamil的老者中,距离祖居地最远的。此外,其父Tanga Hola也是部落中一位会演唱Lmuhuw和Msgamil的长老,林明福自幼在父亲身边耳濡目染。加之他年轻时的牧师身份,使其在语言、文化、记忆力、包括部落内的公信力和地位上都很有优势。因此,他所演唱的族群迁徙史Msgamil是目前所见内容最长、最丰富的。

在笔者初次拜访林明福先生时,刚刚坐定,先生便开口询问:“你想了解的是什么?是泰雅族的迁徙历史吗?”从这个简单的话语可以看到,迁徙史在老人心中的重要性,当然这是源于Msgamil之于泰雅族历史和文化的重要意义,同时笔者认为,或多或少也是当前人们的研究兴趣和重点使然。那么,Lmuhuw的核心只是该族群的迁徙历史吗?

二、作为“歌谣艺术”的Lmuhuw

(一)祖先传下来的话

从日据时期至今,有不少学者投入到泰雅族歌唱的研究中,最早对其进行分类的,是日本学者森丑之助,他将泰雅族的歌曲分为三类:

1.自古以来流传于蕃社的古歌。古歌多为赞诵祖先之事迹与教导,或伟人的功劳,有些歌词以死语无人能晓;

2.时下流行的俗谣;

3.触景见机而随意吟唱的歌谣。

其中,第一类“古歌”所指的就是Lmuhuw的演唱,可见实际上,除了演唱迁移史之外,Lmuhuw还涉及一些其他的内容,如祖先的事迹与教导等。也正因此,在早期研究中Lmuhuw不仅仅只是迁移史诗,更多地被作为泰雅族的“歌谣艺术”。实际上,这种看法一直持续到Lmuhuw成为“文资”项目之前,例如余锦福在其2008年的文章中,还将作为歌谣的Lmuhuw分为了“迁徙歌”和“古训歌”等类别。

笔者在调查中得知,“古训歌”也是Lmuhuw中很重要的一个部分,所唱的主要是泰雅族“Gaga”中的内容。“Gaga”的字面意思是“祖先流传下来的话”,其含义相当广泛,基本囊括了与泰雅族生命礼俗、生活习惯等相关的一切内容。

与其他少数族群一样,泰雅族在其代代相传的历史长河中,积淀了自己独特的族群文化,综合了族群日常生活的风俗习惯、社会组织的原则规范、族群族人的生命礼俗与仪式祭典,以及伦理道德和学识智慧,也就是泰雅族人所称的“Gaga”,即古训、祖训,它是泰雅族世世代代传续并奉行的圣典。只能在特定的场合演唱,具有约束和教化的功能。同时“Gaga”也可以是无形的,可以被认为是一种“能量”或“运气”,可以进行学习或分享。如果族群内某一家或一个人,常常打不到猎物、庄稼收成不好,或是有灾有难,便可以去找族人“分享Gaga”,或是去向运气好的人“学习Gaga”。

祖训歌

.png)

歌词大意:

当要分离时,Buta站起来叮咛说:孩子们,你们要好好带着并持守戒命,无论你们往何处去,要各自循着不同的水源去发展。不要彼此反目,切勿冷漠不理睬。如果男孩子到了能够成家的时候,要谨慎选择分辨血脉(避免乱伦),若听闻谁家有成功教养的女儿,应该要好好地请长辈有礼貌地去提亲,你们的子孙将会像竹子生长般迅速繁衍壮大。

上面一段唱词主要包括对年轻人要成家立业、繁衍子嗣的叮嘱,对兄弟姐妹之间要紧密团结、不要分离隔阂的叮嘱,以及对家族血统、婚嫁择亲、道德伦理的叮嘱。

从中可以看到,Gaga中使用了大量的象征、隐喻,不仅能从中看到Lmuhuw、泰雅族语言的奥妙;同时,也可以看到Lmuhuw的演唱和泰雅族的社会组织与结构、道德伦理观念以及信仰之间的密切联系,可以管窥泰雅族人的社会观、宇宙观、生命观、宗教观、伦理观等各个方面。

(二)旋律与演唱风格

将Lmuhuw还原成“歌谣”的状态来分析,除了上述歌唱内容的扩展之外,其音乐性也是很重要的一个部分。日本学者黑泽隆朝在台考察时期,他就将Lmuhuw置于“歌谣”的类别中对其音乐进行讨论,书中有如下描述:

泰雅族在高砂族中,无论在旋律上或是节奏上,都是拥有歌谣出现原理之型态的一个部族。他们没有固定的歌词,临机应变,依据当时的状况创作歌曲,没有固定的旋律格式,也无视于拍子及节奏,像叙述事情一般地歌唱,令人想到宛如日本上古时期的歌谣。

由上述可见,当时的学者们把更多的关注放在Lmuhuw音乐形态的部分,而非唱诵内容上。笔者认为,这一方面或许与日本学者在语言上的困难有关,另一方面是基于他们考察和研究Lmuhuw是从“歌谣”的角度出发的。

此外,虽然Lmuhuw在整体音乐风格上是统一的,但据笔者了解,通常不同地区、不同耆老所演唱的Lmuhuw都会有一定的差异。通过如下谱例(见谱例1和谱例2)所记录的林明福先生和宜兰县南澳乡韦清田先生演唱的Msgamil段落,可以看到虽然都是建立在mi-sol-la(或do-![]() )的上行小三度接大二度的三音列上,但林明福的演唱节奏变化更为丰富和自由,大量的后附点和三连音的节奏型增强了其演唱的延伸感和吟唱感。而韦清田的演唱在节奏上较为紧凑、规整和拘谨,以一拍一字(字节)一音为主,加之旋律上更频繁和直白的同音重复,显现出其演唱风格的平铺直叙。正如林明福的儿子兼其艺生、同时也是原住民歌手的达少瓦旦(Tasaw Watan)所说,过去老人家所唱的Lmuhuw,唱法、唱腔听起来都不太一样,有的很像歌曲,有的更像是在讲话。这种演唱风格的差异是从Msgamil作为迁徙史诗的唱词分析中无法获得的,但却对于我们认识Lmuhuw是十分重要的。

)的上行小三度接大二度的三音列上,但林明福的演唱节奏变化更为丰富和自由,大量的后附点和三连音的节奏型增强了其演唱的延伸感和吟唱感。而韦清田的演唱在节奏上较为紧凑、规整和拘谨,以一拍一字(字节)一音为主,加之旋律上更频繁和直白的同音重复,显现出其演唱风格的平铺直叙。正如林明福的儿子兼其艺生、同时也是原住民歌手的达少瓦旦(Tasaw Watan)所说,过去老人家所唱的Lmuhuw,唱法、唱腔听起来都不太一样,有的很像歌曲,有的更像是在讲话。这种演唱风格的差异是从Msgamil作为迁徙史诗的唱词分析中无法获得的,但却对于我们认识Lmuhuw是十分重要的。

谱例1 Msgamil段落

林明福演唱

谱例2 Msgamil段落

韦清田演唱

由于林明福先生被指定为最高级别的“保存者”,因此绝大部分人认识、了解、研究包括学习Lmuhuw都是通过他的演唱,那么韦清田等耆老所代表的不同地区、不同个人的演唱方式和风格是否会被遮盖、甚至慢慢消失?笔者认为这也是“非遗”保护过程中值得我们思考的一个问题——这种以个人或个别为主要单位进行保护的工作方式,是否会造成“标杆化”“标准化”的发展趋势,又是否会逐渐遮蔽掉该项目原本所存在、所承载的文化多样性?那么,在遗产保护的过程中,我们在选择的同时又放弃了什么?谁、以怎样的标准和原则进行选择?这些问题变得至关重要。

(三)Lmuhuw之韵

在Lmuhuw的实际吟唱过程中,还有一个很重要的核心,即类似于“润腔”的一种演唱技巧和技能,林明福的儿子兼其艺生达少瓦旦(Tasaw Watan)将其解释为Lmuhuw的“韵”。

Lmuhuw重要的是那个语言的智慧,不同人使用的句子如同写文章一样,有的是很美的、有内涵的、甚至文言文的,有的是大白话。有的时候小孩子学唱Lmuhuw,老人家就会笑话说,你这是讲白话嘛。而过去老人家就唱得很“道地”。就是很传统的唱腔和语汇的呈现,很“道地”。那种古调的东西,即使是很精通母语的人,有的人可能觉得自己很会说母语,但其实乍听之下,你会听不懂。因为它很多都加上了“韵”“押韵”的东西。比方说“so-ni”是今天的意思,但唱的时候如果直接唱“so-ni”就会被认为是唱的白话的东西,要唱成“sa-si-yo-ni”,会加一些“押韵”。难就是难在这边。

这种“韵”对于Lmuhuw的演唱而言,十分重要但却很难掌握。即要在口头说话使用的字词的各个音节的前、中或后,加入其他音节,大大增加了聆听者辨析语词、语义的难度。例如:“p-qa-sun”是愉快、开心的意思,但在演唱中就必须唱成“pa-pu-qa-sun”;“k-g-bi-yan”是晚上的意思,演唱时须唱成“ki-nu-g-bi-yan”。

在泰雅人看来,如果没有“韵”的使用,即使所唱内容是与迁徙史或Gaga有关的,也不会被泰雅族人视为Lmuhuw,那只是寻常的古调。反之,即使是融合了某些现代的音乐元素——例如用吉他伴奏、新编一些唱词等——以流行音乐的方式呈现出来,只要有传统的用“韵”技巧,也会被认可是Lmuhuw。达少瓦旦的CD专辑《阿嬷说故事》就是一个很好的例子。这一方面说明了“韵”对于Lmuhuw的重要性,甚至是判断是否属于Lmuhuw或演唱优劣的标准;一方面可以看到,在Lmuhuw的演唱中,文化持有者更关心的不是“唱什么”的问题,而是“怎么唱”的问题。在这一点上,似乎与“文资”框架下作为“口述传统和口唱史诗”的Lmuhuw,是有所差异的。

笔者认为,从某种意义上而言,Lmuhuw并非歌谣或歌曲那么简单,它是一种技巧和技能,是一种综合性的歌唱或音乐能力。它并不单单是Msgamil迁徙史的记忆和传唱,而且并非仅仅通过记忆便可进行传承,而是如同手工艺等任何一项技艺和技能一样,它需要日积月累的练习和经验,才能够完成现场的、即兴的发挥。但是,在包括Lmuhuw在内的、众多“非遗”或“文资”项目的保护过程中,更简单和直观的方式是保存歌唱的内容,即“唱什么”。而“怎么唱”,常常在该传统被抽离出“地方生活世界”、成为“超地方变体”时,被忽略和遗忘。那么,能否以及如何在“非遗”保护中保存“怎么唱”层面的歌唱或音乐技艺和能力,是值得思考的。

三、作为“歌唱互动”的Lmuhuw

实际上,关于Lmuhuw的词意的解释,还有另一种说法,即Lmuhuw是指互相“穿梭对话”,有学者将其解释为祖先的知识经由口耳代际相传。但通过笔者的调查和采访,更倾向于认为这种如穿针引线般、穿梭地对话,所描述的是传统的Lmuhuw的表现形式,即不同人之间的对谈和对唱。

目前我们所看到的、作为“文资”保存项目的Lmuhuw,是以个人叙述的形式呈现出来的。但实际上,在过往传统生活中的Lmuhuw,它是需要以两个人或者双方之间、对谈或对唱的“对话”形式来进行的。Lmuhuw的吟唱,是在特定场域下发生的、用于处理相关事宜的、一种功能性、互动性的形式或行为,笔者认为其本质不仅是一种古老的语言形式,而是一种社会性的“活动”或“事件”。

在和林明福先生交谈的过程中,他反复强调了Lmuhuw的场合的重要性。它并不是日常生活中可以随便使用的,通常是在特定的、具有“外交”性质的重要情景中才能演唱。根据不同场合和事件需要,以口说或吟唱的方式来(对谈/对唱Mlluhuw ke/qwas),使用的场合主要包括:开会、聚会、社交(Ginlhoyan、Pinslyan、Mpcisal);谈判(Mkkayalrumsspung);提亲/成亲(Smzye/Mslpyung);祖灵祭(Pslkotas)等。

泰雅族和很多“原住民族群”一样,最重要的组成单位,并非家庭,而是部落。不管是谁家的事情,比如:谁家的女儿要出嫁、儿子要娶亲,都是整个部落的事情。因此,Lmuhuw的使用场合,主要就是处理部落的各种重大事宜。尤其是和其他部落有所关联的事件,例如由于误杀导致的、财产和领土方面的纠纷等,一定要由部落中有威望的耆老出面,与对方的耆老一同用Lmuhuw来商谈和解决。正如林明福先生在其自传中所说:“Lmuhuw穿针引线的比喻,是随着针线的穿梭,将撕裂的衣物缝补起来,有恢复、还原与和解的意义”。因此,Lmuhuw的口说或吟唱,是通过对谈、对唱的方式进行的,它并不是一种个人化的行为,而是一种功能性、交互性的活动。

因此笔者认为,Lmuhuw一词所蕴含“穿”与“引”,一方面表现了一种你来我往的对谈/对唱的形式,另一方面也隐含了其功能和意义所在,同时还很巧妙地隐喻了整个对谈/对唱的过程,双方通过语言,进行辩论似的博弈和拉锯的特殊状态。正如林明福的儿子兼其艺生林恩成(Batu Watan)所说:“Lmuhuw的过程很多时候都很紧张,双方像在比赛一样”。Lmuhuw的进行通常分为五个阶段:

1.前言、客套话(Pglen ke、Spbaga kmal):见面的客套寒暄、自我介绍,与对谈/对唱的对象进行连接;

2.陈述/回应(Pkzyu/Smyuk):陈述此行的动机和目的,引述Gaga中的古训和规范,提出对该次约谈主题的想法。随后,另一方针对叙述者的话,同样从Gaga出发,进行回应;

3.表述意见(Inlungan ru knita):双方就主题依次表达想法和意见,酌情进行商讨;

4.结果、期望(Pmumu、Msuqan ru snoya):敲定双方商定的结果,并提出美好的希望和祝福;

5.寻根(Msgamil):若商讨的事情完满解决,双方在最后会演唱Msgamil,一方面展示家族历史,一方面进行包括亲缘、地缘在内的部落历史的勾连。

也正如达少瓦旦所说:

Lmuhuw并不像其他的古调,或者是流行歌曲一样,你会唱哪一段、会背哪一段就好了。例如说Msgamil,那是历史的部分,我不能乱加。但更重要的是,你要能够即兴吟唱,能够和其他人对话,用古老的语汇方式,酝酿和对话。只有在完了之后,耆老们会说,我们来唱Msgamil吧。所以会唱Msgamil并不代表你会唱Lmuhuw,因为那是固定的部分。

因此,在笔者看来,Lmuhuw不仅仅是一种语言形式,也不限于族群迁徙历史和祖训文化的表述,更是一种社会性、功能性、交互性、仪式性的“社会活动”,在某种层面上而言,具有一定的“阈限”状态和意义。语言的特殊性是其最重要的标志和象征。这种仪式性的特殊状态,既是对对方的尊重、对事件的重视,也是对神明的敬畏、对自我(族群)力量的一种象征。除了“阈限”状态之外,从上述Lmuhuw的五个阶段中所看到的程式性,及其各个步骤内所蕴含的意义和功能,也是令Lmuhuw这种互动性活动带有“仪式属性”的一个关键。

结 语

通过上述对于Lmuhuw作为“口唱史诗”到“歌谣艺术”、再到“歌唱互动”逆向还原的过程可以看到,Lmuhuw在当代语境下、在遗产保护的框架中所发生的转型——从仪式性对唱到个人型叙述、从歌唱技巧到口唱史诗、从即兴性到口述性、从功能性到象征性。我们看到了,Lmuhuw作为一种与传统知识、族群语言、议事场合有着紧密联系的、注重即时即兴、选词用“韵”技巧的、具有仪式属性的歌唱活动,是如何从与传统社会有着深深勾连的对唱互动中抽离出来,如何从一种歌唱活动和技能转变为一段对于过往族群历史的追忆的。

但必须提到的是,吴荣顺等诸多学者都开始关注到Lmuhuw的对唱及其场域的重要性,以促成林明福与韦清田等耆老之间的对唱等诸多方式,来追寻Lmuhuw在传统的、“地方生活世界”中的原生状态,以期对Lmuhuw展开更为深入的、更加“生态”的、可持续的传承与保护。

Lmuhuw的案例作为当代“文资”的典型之一,在呈现出积极的、良性的保存和传习现状的同时,也浮现出一些引人深思的问题——谁来保护、保护什么、如何保护等等。一方面,牵涉到当代文化生态的变迁,所引发的传统音乐的转型;另一方面,也呈现出在面对传统音乐等非物质文化遗产时,遗产体系所需要做出的调整和值得考量的问题,即音乐类“非遗”的特殊性,这是当前的“非遗”保护与研究需要共同关注的议题。

注释从略,详见原文

本文引自《中国音乐》,2019年第1期

文章推荐:屈永仙;文章编辑:和霁瑶