摘 要:《蒙古秘史》和《史集》《元史》等中外史籍都记载了“拖雷替窝阔台死”的事件,并有学者根据这些文献记载认为拖雷之死是蒙古帝国分裂的标志和原因。其中,《蒙古秘史》第272节是记载拖雷之死的原因和过程的最详细的历史文献,其事一直被当作真实的历史事件看待。但是,如果把《蒙古秘史》第272节的记载当作一个历史书写语境中的叙事文本,并与蒙古文和藏文各种史籍中的不同记载再做详细的文本分析和传说类型比较,就会发现《蒙古秘史》里的“拖雷替窝阔台死”可能不是真实的历史记载,而是假借历史传说而创作的文本,其目的是为了证明拖雷对窝阔台的忠诚。而“周公祷代武王死”的故事为这个文本提供了原型,这正是《蒙古秘史》多元文化特征的体现。

关键词:拖雷之死;周公欲代武王死;《蒙古秘史》

拖雷是成吉思汗的幼子,从小随父亲征战四方,善战如神,可惜四十岁就死了。对拖雷的死因,学界历来有“病死之说”和“窝阔台害死之说”,一直没有定论,历代学者依据的主要是《蒙古秘史》和《史集》《元史》等中外史籍中“拖雷替窝阔台死”的记载。其中,持“窝阔台害死之说”观点的学者认为,拖雷之死是蒙古帝国分裂的标志和原因“。但是,奇怪的是,几乎还没有学者质疑过《蒙古秘史》记载的可靠性,都将其当作可信史料来分析和研究,这主要是因为《蒙古秘史》在史学史上的特殊地位所导致的。本文把“拖雷之死”当作一个历史书写语境中的叙事文本,对各种史籍中的不同记载再做详细的文本分析和传说类型比较,这种再探讨的目的并不局限于考证《蒙古秘史》记载的史事之真伪,更是要探究这段文字所蕴藏的史家文笔的动机和相关的文化交流问题。

一、《蒙古秘史》第272节再探讨

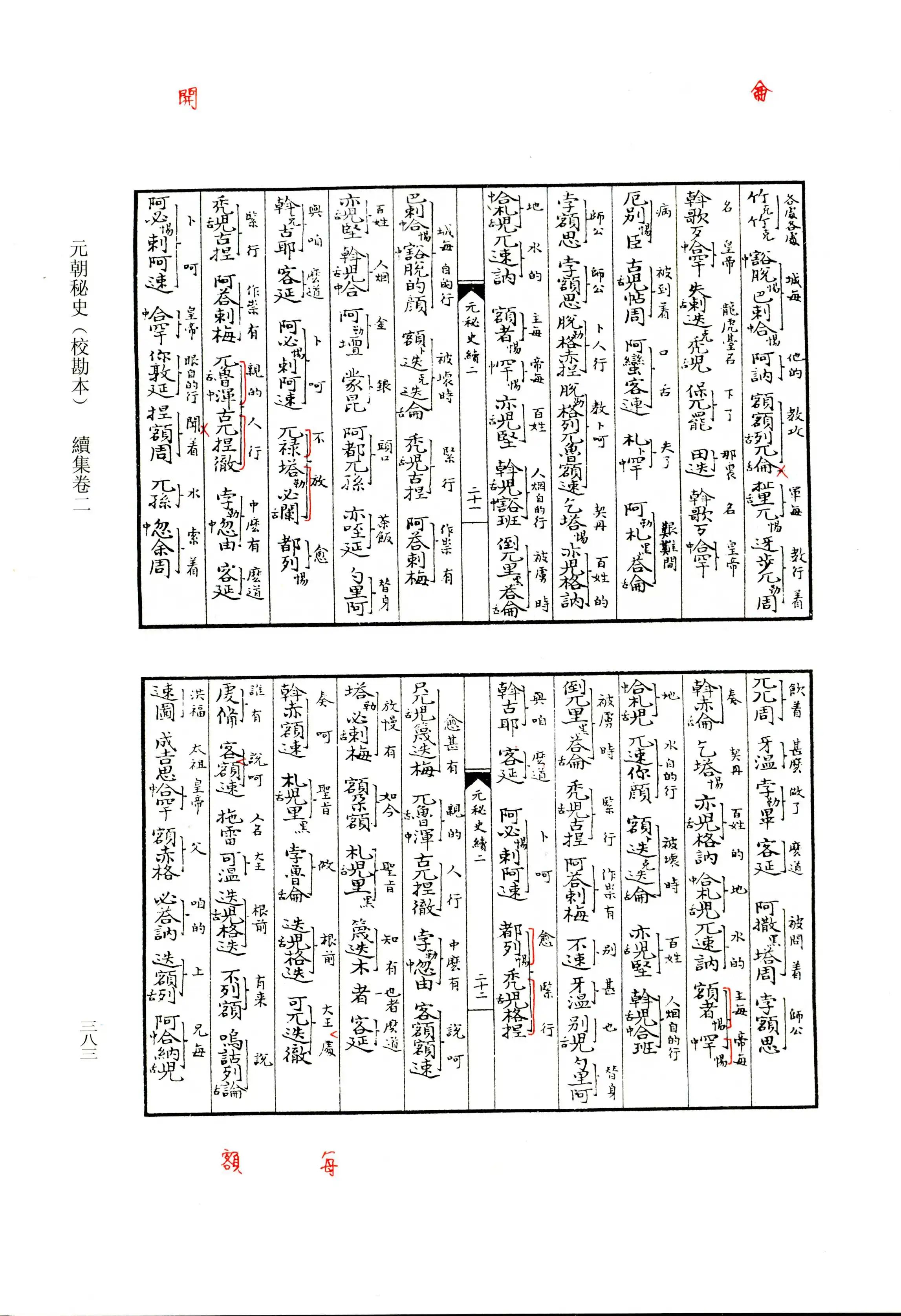

《蒙古秘史》第272节是记载拖雷之死的原因和过程的最详细历史文献。历来学者们根据《蒙古秘史》的记载,判断拖雷替窝阔台死,甚至判定拖雷就是被窝阔台害死的。而学者们根据的是《蒙古秘史》明代总译文字,而不是蒙古语原文。我们先看一下《元朝秘史》的明代总译文字:

斡歌歹忽得疾。昏愦失音。命师巫卜之。言乃金国山川之神。为军马掳掠人民。毁坏城郭。以此为祟。许以人民财宝等物禳之。卜之不从。其病愈重。惟以亲人代之则可。疾少间。忽开眼索水饮。言说我怎生来。其巫说此是金国山川之神为祟。许以诸物禳之皆不从。只要亲人代之。斡歌歹说如今我根前有谁。当有大王拖雷说。洪福的父亲。将咱兄弟内选着教你做了皇帝。令我在哥哥根前行。忘了的提说。睡着时唤省。如今若失了皇帝哥哥啊。我谁行提说着。唤省着。多达达百姓教谁管着。且快金人之意。如今我代哥哥。有的罪业。都是我造来。我又生得好。可以事神。师巫你呪说着。其师巫取水呪说了。拖雷饮毕。略坐间觉醉。说比及我醒时。将我孤儿寡妇抬举教成立者。皇帝哥哥知者。说罢。出去遂死了。

如果我们再对照《元朝秘史》的蒙古语汉文音译和旁译,就会发现《元朝秘史》的明代总译并不是逐字逐句忠实翻译了蒙古语原文,而且还省略了拖雷说的一段话,并且把“可温”译成“大王”,这些实际上影响了完整准确理解第272节的文本。笔者根据蒙古语音译和旁译重新翻译如下:

斡歌歹皇帝在那里(龙虎台)患病,口舌不灵失声,众孛额和占卜者占卜,是契丹百姓的山川主人(神灵)因为百姓被虏,诸城郭被毁,所以急急作祟。许愿以人民、金银、牲畜、茶饭来替罪,但是不答应,作祟愈加变本加厉。占卜许愿亲人替代如何,皇帝睁开眼睛,索水喝了,问:“发生什么了?”孛额们奏道:“契丹百姓的山川主人因为山川被毁,百姓被虏,紧密锣鼓地作祟。许愿给其他任何替身,作祟愈加厉害。问可否亲人做替身,作祟放缓。如今(皇帝下)圣旨决定。”(斡歌歹)说,诸儿里谁在跟前?拖雷儿在跟前。说道:“洪福的成吉思汗父亲在我们上有哥哥们下有弟弟们的情况下选你如同选骟马如同选羯羊,把大位子(皇帝位)指定给你,把众百姓驮在你身上交给了。我则是父亲叫我在皇帝哥哥你跟前,提说你忘了的,叫醒你睡了的,这样说了。如今如果失去了皇帝哥哥你,我提醒谁的忘了的,叫醒谁的睡了的,这是实话。如果皇帝哥哥你做了替身(勺卜额薛),诸蒙古百姓成了孤儿,契丹百姓高兴了。我代替哥哥做替身。我劈破了鳟鱼的脊背,我斩断了鲟鱼的脊梁。我战胜了显眼的,我刺杀了外面的。我的脸面俊美,我的脊背长(身材高大),孛额们呪说吧。”这样说了,拖雷儿就喝了呪水。瞬间坐着说:“我醉了,等我苏醒,皇帝哥哥你把成了孤儿的弟弟侄子们和寡妇媳妇养育成人。我把所有的话都说了,我醉了。”这样说着就出去了。(拖雷)成替身(勺卜额薛)是这样的。

从拖雷所说的话的修辞看,依然是传承了《蒙古秘史》的语言修辞风格,“选你如同选骟马如同选羯羊,把大位子(皇帝位)指定给你,把众百姓驮在你身上交给了”。“我劈破了鳟鱼的脊背,我斩断了鲟鱼的脊梁。我战胜了显眼的,我刺杀了外面的”。这样的隐喻和诗歌段落是《蒙古秘史》的特点,应该是窝阔台和拖雷身边的人现场记录描述的口吻,是具有“实录”性质的,一点都不显得唐突,不像后来的补充。

“勺卜额薛”出现了两次,一次是“如果皇帝哥哥你做了勺卜额薛”,一次是最后一句“(拖雷)成勺卜额薛是这样的”。蒙古语原文中“勺卜额薛”的旁译是“是口不曾”,实际上把这个词读成“勺卜”(job,正确,是)和“额薛”(ese,不是,不曾)两个词构成的词。其实,这个词就是一个词,指的就是“替身”,和本节中出现的“勺里阿”(替身)是一个意思。这里是被当作名词使用的,指的就是罪人。

而蒙古语原文中并没有说拖雷马上死去,因此总译中的“说罢出去遂死了”和原文并不对应。余大钧译注《蒙古秘史》其实也是沿袭了《元朝秘史》的总译:“说罢出去,就去世了。“罗贤佑根据这个说法,得出了拖雷喝了萨满做法的呪水之后马上暴死的结论:“《蒙古秘史》的有关记载最值得注意。它不仅细致入微地描述了事件的过程,而且记录了一个重要的事实,即拖雷是在喝下巫师的咒水后当即死去,而并非“数日而亡’。”由此可见,拖雷喝了呪水之后马上暴死的说法是从《元朝秘史》的总译开始的,并不是蒙古语原文的忠实翻译,而这个说法被后来的史学家甚至被当代学者沿袭下来,得出了“拖雷被窝阔台害死”的结论。因此,认真核实和鉴别原始资料特别是蒙古文史料对蒙古史的研究尤为重要。

另外,《蒙古秘史》的蒙古语原文表达了三个重要思想,这其实也是拖雷(拖雷后人)的思想。一是,成吉思汗在“上有哥哥们,下有弟弟们”的情况下从诸子中选择窝阔台继承汗位,把国家交给了窝阔台,并叫拖雷辅助窝阔台,时常在窝阔台跟前提醒他忘记的,叫醒他昏睡的。因此,拖雷是遵从父习成吉思汗的决定,做窝阔台的贤臣的。二是,“我劈破了鳟鱼的脊背,我斩断了鲟鱼的脊梁。我战胜了显眼的,我刺杀了外面的”,用寓言和隐喻表达了拖雷自己的军事贡献。明代总译省略了这一段内容,然而这段内容正是突出拖雷军事贡献的重要文字,和汉文史籍中的“睿宗仁圣景襄皇帝冒万险,出饶风,长驱平陆;战三峰,乘大雪,遂定中原”的评价是一样的。三是,“我的脸面俊美,我的脊背长(身材高大),孛额们呪说吧”,表达了与窝阔台相比,拖雷更适合事神。明代总译译成“我又生得好,可以事神”,实际上把蒙古语原文直接转换成“事神”的语境。这第三点,是拖雷充当窝阔台“替身”的资格。另外,拖雷也具有窝阔台一样的治理国家的经历和身份,并且在《蒙古秘史》中就称呼拖雷为“拖雷大王”,其他蒙古文史籍中拖雷被称为“拖雷额真”甚至“拖雷汗”。我们在文章的最后详细讨论这些问题。

《蒙古秘史》的记载明确交代窝阔台的病是因为金国山川神灵作祟引起的。而灭金战争中功绩最突出的就是拖雷,因此拖雷应该是金国山川神灵报复和作祟的对象。萨满做法许诺献祭,愿以人民、金银、牲畜、茶饭来替罪,但是不被答应,作祟愈加变本加厉。只有族人替代,金国山川神灵才答应了。因此,也可以看出救治窝阔台的仪式,不是普通的治病仪式,而是牵涉到蒙古帝国和金国山川神灵之间的讨价还价,而最后选出一个有资格的“替身”。其结果,金国山川接受了拖雷而放弃了窝阔台。因此,可以说拖雷不仅仅是代替兄弟窝阔台而死的,更是面对金国山川神灵为蒙古帝国的命运而献出生命的。

在《蒙古秘史》中,拖雷说话的对象是窝阔台,说了两次话,第一次是说明自己的功绩和资格,第二次是交代自己遗孤和妻子请窝阔台教养。然而,整个仪式过程中,窝阔台说了两次话,一次是问生病的原因,萨满们告诉他是金国山川神灵作祟并亲人替代事,一次是问身边有谁(实际上就是询问可以代替他的人)。而且,窝阔台始终没有和拖雷对话(当然,也可以理解为窝阔台昏迷不醒无法和拖雷对话)。然而,整个仪式中始终是孛额们和金国山川神灵沟通并讨价还价,决定权掌握在孛额们手中。

另外,《蒙古秘史》中说:“这样说了,拖雷儿就喝了呪水。瞬间坐着说:‘我醉了,等我苏醒,皇帝哥哥你把成了孤儿的弟弟侄子们和寡妇媳妇养育成人。我把所有的话都说了,我醉了。‘这样说着就出去了。”这说明,给窝阔台治病的仪式是在封闭性的空间里举行的,举行完仪式,拖雷走出封闭空间,到外面去了。

因此,救治窝阔台的萨满仪式是封闭的和隐蔽的,只有窝阔台和拖雷身边的少数人才能目睹仪式全过程,对外说出去的也只能是在场的这些人,而《蒙古秘史》第272节的记录者是“在场的”,因此他们的记载具有不可置疑的权威性和神圣性。

二、记录拖雷替窝阔台死的其他文本

其他史籍也记录了拖雷替窝阔台死的事件,其中《史集》和《元史》的记录是值得高度关注的。《史集》和《元史》是时间上最接近《蒙古秘史》的史学著作,而且是波斯史学家和明朝史家撰写的,立场和角度与蒙古族本民族的史家不同。《史集》中记载道:

拖雷汗请求允许先行,[但]他在途中突然去世了。据说是这样的:在此之前,合罕病了几天并开始有了好转;拖雷汗来到了他的床头,珊蛮便按他们的习俗施行了巫术,在一大钵水中洗涤了他的病身。拖雷汗由于对其兄所怀有的炽爱,便拿起了那只钵诚挚地祷告道:“长生天神啊!你无所不管,并且知道,如果有罪的话,那也是我作得最多,因为在征服各地区之时杀害了那么多人,俘掳了他们的妻子、儿女,使他们痛心。如果你是为了他的善良和英勇要把窝阔台合罕取去,那么,我更善良,也更英勇些。请饶了他,不要召去他,把我召去吧!”。他说了这些话后,诚挚地祷告着喝掉了那洗病的水。窝阔台合罕痊愈了,拖雷汗便在得到允许之后动身了。过了几天他就得病去世。这是众所周知的一个故事,拖雷汗的哈敦唆儿忽黑塔尼别吉经常说:“我那心爱的伴侣为了合罕而去世了,为他牺牲了自己。”《史集》里还记载了唆儿忽黑塔尼别吉说“我的心爱的为谁做了牺牲?他为谁死了”?

《史集》的记载在语言修辞风格上不同于《蒙古秘史》的记载。《史集》的叙述就是一个根据“众所周知的故事”追述的文本,并且用了拖雷夫人唆儿忽黑塔尼别吉的话以印证这件事情的真实性。

和《蒙古秘史》不同,窝阔台的病是因为长生天的惩罚而引起的,而不是金国的山水神灵作祟。而且,拖雷是直接和长生天对话,这和《蒙古秘史》是不同的。拖雷说的话可以分成两个主题,“如果有罪的话,那也是我作得最多,因为在征服各地区之时杀害了那么多人,俘掳了他们的妻子、儿女,使他们痛心。”拖雷的话具有一种忏悔的语气,如果长生天神是惩罚窝阔台,从而导致他生病,那么拖雷的罪孽比窝阔台更重,受惩罚的应该是他;第二句话“如果你是为了他的善良和英勇要把窝阔台合罕取去,那么,我更善良,也更英勇些。请饶了他,不要召去他,把我召去吧!”完全就是自愿做“替罪羊”的辩护词,如果长生天选择最优秀的最有价值的人,那么,拖雷比窝阔台更适合这个人选。因此,在《史集》的记载中拖雷做窝阔台“替罪羊”的主题更加明显。而且拉施特说“这是众所周知的故事”,并通过拖雷的夫人唆儿忽黑塔尼别吉的口说出来表达“拖雷替窝阔台死”的观点。

《元史》的记载是:

五月,太宗不豫。六月,疾甚。拖雷祷于天地,请以身代之,又取巫觋祓除衅涤之水饮焉。居数日,太宗疾愈,拖雷从之北还,至阿刺合的思之地,遇疾而薨,寿四十有阙。

《史集》和《元史》都记载了拖雷是喝了洗涤窝阔台病身的水之后去世的。而在《蒙古秘史》的记载里,拖雷喝掉的是“主格儿坚 兀速”——诅水。在波斯史学家和明朝史学家眼里,洗涤病身的水具有一种有一定说服力的视觉效果,而在熟悉萨满仪式的《蒙古秘史》的作者眼里,“诅水”的本质内涵才是最重要的。那么,在萨满治病的仪式中有没有喝洗病之水和诅水的说法也是值得关注的问题。

屠寄撰《蒙兀儿史记》卷四记载:“九月,拖雷薨。”也没有细究拖雷之死的原因。柯劭忞的《新元史》中记载更加简单:“六月,疾甚。拖雷祷于天地,请以身代之。未几,帝疾疗。”这说明,离拖雷之死的时间越远,史家的记载也越发简单。

而古代蒙古文史学著作中只有《黄金史》和《蒙古世系谱》记载了拖雷替窝阔台死的信息。罗布桑丹金的《黄金史》(1651-1671年间成书)是和《蒙古秘史》关系最密切的蒙古史著作,但是《黄金史》也没有采纳拖雷替窝阔台死的说法,而是记载了窝阔台汗腿生疾,派使者去问萨迦班智达,萨迦班智达告诉他,因为窝阔台汗前世建寺庙时挖地砍树故而引起山水神灵的惩罚,萨迦班智达用四臂摩诃噶刺神朵玛做法事,治好了窝阔台的腿疾。而《蒙古秘史》中的“拖雷替窝阔台死”的故事被《黄金史》移植內拖雷替父亲成吉思汗死:

圣主患病甚危。此时拖雷主子也患病了。卜者说:“这二人患病一个痊愈时却对另一个不利。”拖雷额真的合敦沙豁儿•别乞听到后,向天祈祷:“若是可汗主子死了,全国人民都成为孤儿,秀是拖雷额真死了,惟我一人守寡”,由于她的祈祷,拖雷额真果然升天了。可汗的病也痊愈了。可汗敬重儿媳妇的贤德,因为她不顾自己的丈夫,敬重父亲,以国家大局为重,于是圣主对儿妻说:“我不把你看做儿媳,把你叫做别乞太后。也不称你为有福的人,称你苏戴太后。”赐封给她八部落的察哈尔图门。她就是客列亦惕王罕的弟弟札合敢不的女儿沙豁儿•别乞。

这里,成吉思汗和拖雷同时患病,而且只能救治其中一人,牺牲一人。因此,用拖雷的生命来换成吉思汗的生命,拖雷真正成了成吉思汗的“替身”,也尽了孝。而这个决定,是拖雷的夫人做出的(拖雷无法说话),她是用拖雷的死来换取成吉思汗的治愈,实际上就是牺牲拖雷来保障国家的命运。作为女人,如此识大局,其意义非凡。

紧接着罗布桑丹金写了窝阔台生脚病,迎请萨迦班智达治愈的故事。而治愈窝阔台的病,主要是靠萨迦班智达做摩诃噶刺(大黑护法神,后来成了蒙古黄金家族的保护神)仪轨,佛教仪式的法力治愈了窝阔台的病,而不需要有人做替身。在《黄金史》中拖雷替父亲成吉思汗死和萨迦班智达治愈窝阔台脚病的两个事件被放在一起写,我们可以看出其中的逻辑:那就是窝阔台生病和拖雷做替身死的事件被罗布桑丹金一分为二,成了拖雷替父亲成吉思汗死和窝阔台生病迎请萨迦班智达治愈的两个事件。这说明,替死故事和拖雷之间并不存在必然联系,而是也可以发生在其他人身上,故而也证明了这个故事不是历史事实,而是一个传说。

《黄金史》把这个故事嫁接到成吉思汗身上,可能与《蒙古秘史》272节窝阔台说的“dergede kobegid e c e ken bui”(身边儿子们有谁?)“tului kobegun dergede bulege”(拖雷儿在身边)有关系。窝阔台和拖雷是兄弟,窝阔台不会称呼拖雷为“儿子”,只有成吉思汗才能称呼拖雷为儿子。而《黄金史》中拖雷妻子对成吉思汗说的“若是可汗主子死了,全国人民都成为孤儿,若是拖雷额真死了,惟我一人守寡”,实际上是《蒙古秘史》里的“如果皇帝哥哥你做了替身(勺卜额薛),诸蒙古百姓成了孤儿,契丹百姓高兴了”的翻版,表达的是以拖雷一人的牺牲来保障国家的命运。

实际上,罗布桑丹金是知道《蒙古秘史》里的故事的,但是把故事用在成吉思汗身上,而不是窝阔台身上,拖雷替父亲死比替兄弟死更加合情合理,而且更加突出了拖雷夫人的思想高度,从侧面映射出元世祖忽必烈的母亲的贤惠和识大局,在表现手法上比《蒙古秘史》里的说法更高明。而且,罗布桑丹金并没有说是萨满做法,拖雷喝了咒水。但是,后来的史学家沿袭《黄金史》的说法时都放弃了拖雷替成吉思汗死的说法,只接受了“幼子拖雷守着火灶,还在主上在世时便已逝去”的说法。由此可见,后来的史学家也只是把拖雷替成吉思汗死的说法看作不可信的传说而未予采纳。这再次说明,传说的源头并不是历史事实,而只是传说而已。

罗密的《蒙古博尔济吉特氏族谱》(1735年成书)中称拖雷为“拖雷汗”,并记载了拖雷攻破钧州以后的拖雷与窝阔台的对话和拖雷替窝阔台死。但是,记载非常简短:“nigen u c ir ögedei qagan ebedc u uneker tugsiltei bolugsan dur tului tngri-dur jalbariju bey-e toluge boluy-a kemen guyugad qagan-u ebed c in darui önggerejüküi.tului qoyitu jüg ekeküi dür argadas-un gajartur kürüged bürügdebe.”(一件事,窝阔台可汗患病到了十分危机的时候,拖雷向天祈祷说以身替代,可汗的病就很快过去了。拖雷北归到了阿刺合的思地方去世了)。罗密接受了拖雷替窝阔台死的说法,但是并没有细写拖雷喝了萨满做法后的水而死去的细节,从文字看罗密依据的是《元史》的记载。我们联想到罗密是虔诚的佛教徒,他按照佛教史学的观点追溯蒙古的历史,因此可能不会赞成萨满治好窝阔台的说法。

后来的多数蒙古史著作中“幼子拖雷守着火灶,还在主上在世时便已逝去”的说法占了主导地位,实际上《黄金史》的上述改编是一个转折点。

三、蒙古文和藏文史籍中对拖雷之死的不同记载

《蒙古秘史》和《元史》《史集》等几部史书的记载比较一致,拖雷是喝了萨满做法的咒水,把窝阔台的病转移到自己身上,从而替窝阔台死了。在这些史书中,窝阔台得病是因为金国的山水神灵作祟,萨满做法救了窝阔台,拖雷替窝阔台死。而“拖雷之死”的这种记载在后来的蒙古史学家撰写的历史著作中并没有被统一地传承下来,《黄金史》虽有记载,但拖雷是替父亲成吉思汗死的。

蒙古文历史著作中最有影响的萨冈彻辰的《蒙古源流》(1662年成书)记载:“odqan inu tului gulumta-i saqin atal-a ejen-u serigun-e qalljuhui.”(幼子拖雷守着火灶,还在主上在世时便已逝去)2。《大黄册》的记载也说拖雷是成吉思汗在世的时候去世的,并没有替窝阔台之死的说法31。而《蒙吉源流》利用了《大黄册》。乌兰在《<蒙古源流>研究》中对“幼子拖雷守着火灶,还在主上在世时便已逝去”做了很深刻的分析:“《源流》此处说法有误。拖雷并无死在成吉思汗之前。据《秘史》《元史》《史集》等,1227年成吉思汗去世后,拖雷一时监国至1229年窝阔台即汗位。1231年参加征金,率西路军,在三峰山(今河南省禹县境内)大败金军,使金朝精锐部队损失殆尽。1233年,病死于北返途中。《秘史》等三种史书都说拖雷以自身性命换来了窝阔台的痊愈。罗桑丹津《黄金史》中有类似的故事,只是把窝阔台换成了成吉思汗。《源流》的说法恐怕根据的就是这种传说。”

《阿萨喇克其史》(1677年成书)中记载了窝阔台犯脚病请萨迦班智达治愈的故事,但是没有记载拖雷替窝阔台死的说法。

《金轮千辐》(1739年成书)中记载:“döduger tului taiji yeke töru-yi orulaju nigen jil baribai”(四子拖雷代理大国一年),也没有记载拖雷替窝阔台死。答里麻固始记载了阔端患龙病请来萨迦治愈的记录.但记录这条史料的史学家的目的都是为了突出佛教。

拉西彭斯克的《水晶珠》(1775年成书)中记载:“'namurun segul saradur taidi tului ebed c in-iyer ugei bolba.”(秋末月拖雷因病去世)。值得注意的是拉西彭斯克和其他的佛教史学作者不同,他在《水晶珠》的批注里明确表达了自己的史学观点和判断。拉西彭斯克在写窝阔台汗事迹时更多地突出耶律楚材,而且通过耶律楚材,突出了窝阔台汗用人的英明之处。窝阔台继承汗位之后,在《水晶珠》中只有一处窝阔台和拖雷之间的对话,那就是拖雷大胜金军之后,窝阔台赶到战场对拖雷说:“除了你谁也完成不了这事。”众臣异口同声说:“皇帝说得对。拖雷享誉远近。”拖雷说:“我哪里有本领,这都是上天恩赐,皇帝的福分,众将军的力量所致。”听到这句话的人没有一个不赞赏的。拉西彭斯克对史料的鉴别和使用特别严谨,很多蒙古史著作中都记载的哈撒尔射死唐古特诅咒黑巫婆的史料,拉西彭斯克做了详细的分析和评论,最后确定是不可信,从而没有使用。因此,可以说拉西彭斯克是知道拖雷之死与萨满做法的说法的,但是没有使用,回避了。而且,在拖雷与窝阔台之间的对话中,拉西彭斯克也是突出了窝阔台的英明和得天之道,而没有写拖雷的做臣之道。

纳塔著《金鬘》(1817年成书)记载了成吉思汗去世后拖雷代理一年朝政,但是没有记载拖雷替窝阔台死。

鄂尔多斯贡其格扎布著《珍珠鬘》(1835年成书)记载道:“bogda cingges qagan -u kobegin tuluiyi oberun sagurin-i jalgamjilagulju tayiji bolgagsan bolba c u e cige -yugan srguin-e qaylabai.”(圣主成吉思汗之子拖雷虽然继承了汗位,但是父亲在世的时候就去世了)。《珍珠鬘》还记载了阔端患龙病,迎请萨迦班智达前来治愈。却玛教授讨论了拖雷在成吉思汗在世的时候去世的记载,用相关史籍的记载否定了这个说法的可信性?

噶尔丹的《宝鬘》(1841年成书),只记载了“cingges qagan -u dodiiger kobegun tului ejen e cigeyin taqilg-a-yi saqiba kemejukui.”(成吉思汗的四子拖雷额真守了父亲的祭祀)。噶尔丹的《宝鬘》还记录了阔端迎请萨迦班智达前来蒙古地区弘扬佛教和创制文字,其中记载了萨迦班智达叔父的预言,但是没有写阔端患病萨迦班智达治愈的内容。

完成于清末的满文蒙古编年简史《蒙古先祖世系源流》中也记载道:“太祖时,令长子察合台于回子地面称汗,次子拙赤领托克曼,三子窝阔台继位,幼子拖雷守户产游牧。[拖雷]太祖时薨。”承袭的也是上述蒙古文史书的传统。

从上述清代蒙古文史学著作的记载看,“拖雷替窝阔台死”的说法逐渐被历史长河淹没了。

下面我们再看看藏文史籍中对拖雷之死的记载。

藏文史书《红史》(1363年成书)记载:“拖雷诺颜因先前未给文书,所以对皇位有所争执。书中并没有记录拖雷替窝阔台死,但是涉及拖雷和窝阔台之间的皇位之争,并且《红史》还做说明:“以上是从《脱卜赤颜》一书中摘要抄录。”《汉藏史集》(1434年成书)的记载也一样:“拖雷诺颜以前未立过文书,故可以争帝位。“周清澍先生在《藏文古史—<红册>》中说:“元代帝师、国师自由出入宫禁,不难看到这些秘籍,因而《红册》中包括了汉籍中找不到的内容。”周清澍的文章肯定了《红史》引用《脱卜赤颜》的可靠性。但是,我们还可以进一步思考下面的问题:既然《红史》的作者能看到《脱卜赤颜》等秘籍,为什么不引用拖雷之死的史料?《红史》作者是知道拖雷和窝阔台之间的皇位之争的,如果是《元朝秘史》的史料准确无误,应该成为《红史》证明“拖雷和窝阔台争皇位”的一条最有力的史料。但是,贡嘎多吉却没有采纳,我们也可以换个角度思考,贡嘎多吉对《元朝秘史》的记载有自己的看法。因为后来的很多藏文史籍都是利用了《红史》,所以其中的蒙古史部分没有写拖雷之死,而沿袭了“拖雷诺颜因先前未给文书,所以对皇位有所争执”的说法。

鄂尔多斯蒙古人耶喜巴拉登的藏文著作《蒙古政教史》(《述说蒙古地区汗统、佛教、高僧、寺庙、文字创制诸源流之宝鬘》1835年成书)中记载:“(成吉思汗)命拖雷守护家灶,但其殁于父王在世之时。斡歌歹继承汗位,代理国政,做了汉、蒙之可汗。耶喜巴拉登的《蒙古政教史》中还记裁了阔端身患龙病,迎请萨迦班钦,班钦以狮子吼法驱除了可汗的疾病。

蒙臧佛教史学家的著作都有一个共同点,那就是蒙古文和藏文史学著作都互相参考两种文字写成的前人著作,互相影响。因此,简化甚至不写拖雷之死的原因成了蒙藏史学著作的一个共同选择。

四、平行文本:阔端患病迎请萨迦班智达的传说

我们还可以和另一个平行的历史传说记载做比较和参照,进一步把握拖雷之死的记载的意义。那就是萨迦班智达治愈阔端龙病的记载。蒙古文撰写的佛教史学著作都比较详细而一致地记载了这个传说。《蒙古源流》的记载比较典型:

乙未年(阔端)染上了龙王之疾,没人能治得了。当时[人们]议论说:“听说西士不坏法域有一位名叫萨思迦•公哥•监藏的学富五明的奇僧,如果请他前来,就能治好。”于是,立即派出以畏马忽的朵儿答、答儿罕为首的使臣前去迎请。那位萨思迦 扮底达生于壬寅年,就是生前那个戊子年之后三千三百七十五年。[他]于戊辰年二十七岁时前往印度,驳倒了六位异端大师,获“扮底达”的称号而返。回来之后,他的叔父乞刺思•脂藏这样预言说:“今后某个时候,[头]戴鹰栖样帽子、[脚]蹬猪鼻样靴子、[身]居木网样房屋、话不出三句就有“额赤吉”发音的蒙古国君主、菩萨化身的阔端合罕,将派来名叫朵儿答的使臣迎请你。那时,你务必前去。你的法门将在那里得到弘传。”[萨思迦•扮底达]心想:那次语言指的就是现在这件事,就于甲辰年启程,当时六十三岁,丁未年六十六岁时拜见了[阔端]合罕。却说,[他]造出狮吼.观音菩萨[像],降伏了龙王,为合罕施与了灌顶,作了祝福。因此合罕立刻开始摆脱病痛,大家非常欢喜。从那以后,按照那位萨思迦•扮底达的法旨,在边陲的蒙古地方首次弘传了佛教。

乌兰在《〈蒙古源流〉研究》中提到了阔端患病的几条史料,其中《史集》说法迪玛施妖术,致阔端患病。《萨迦史》说阔端染重病,萨班做了狮子吼菩萨仪轨,治好了他的病。

《红史》记载了萨迦班智达与阔端的会见中萨迦班智达叔父的预言,但是没有写阔端患病一事:“以后由北方来一与我们语言族属不同、头戴飞鹰式的帽子、脚穿猪鼻靴的人前来迎请,如应邀前去,对佛教大有利益。”《汉藏史集》也记录了这个预言,同样没有提阔端患病被萨迦班智达治愈之事。

第五世达赖喇嘛著《西藏王臣记》(1643年成书)中也记录了萨迦班智达为阔端治病:“恭嘎绛称大师应元帝的召命来到了大元帝都,他显示了许多难以比量的身、语、意种种事业,而对边疆各地尽量地宏扬了佛的正法。元帝为请修法禳解地祇龙神所引起的疾病,他也做了清净无畏的布施和无上的淇供养。”

现代著作《西藏通史——松石宝串》中记载了阔端患病,但是这件事是阔端和萨迦班智达见面之后发生的:“此后,阔端患了一种癞病,经萨迦班智达治疗和举行法事,收到了明显的疗效。从此阔端对萨迦班智达产生了热诚的信仰,并向他请教了许多佛法。”

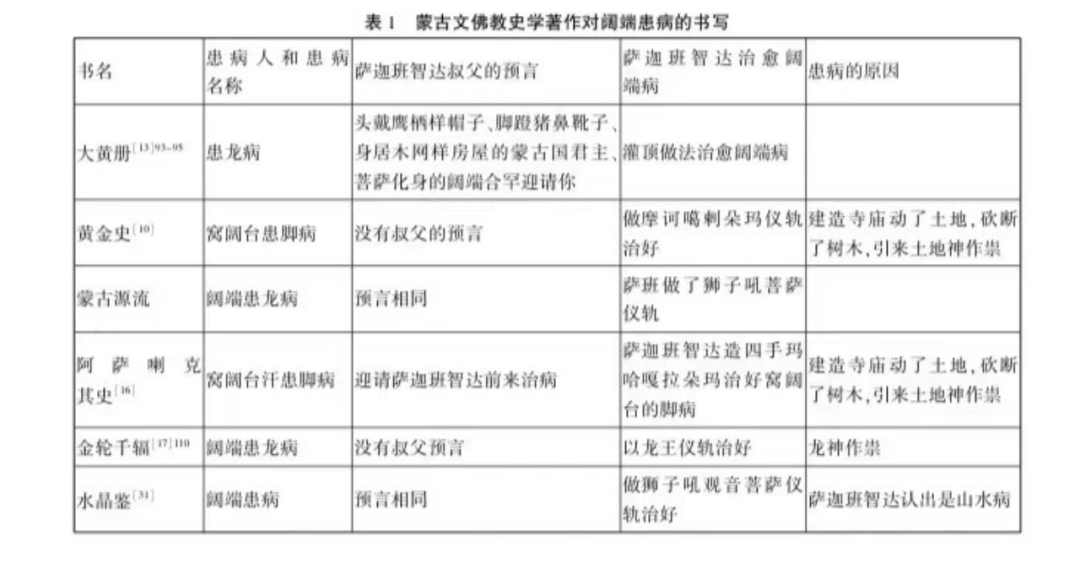

与藏文史籍相比,蒙古文佛教史学著作集体表现出一种津津乐道阔端患病迎请萨迦班智达的说法,而且成为阔端会见萨迦班智达的原因(见表1)。

可见蒙古史学家更愿意写阔端患病迎请萨迦班智达治疗而愈,此事遂成为佛教在蒙古地区弘扬的直接原因。而藏族史学家则更加客观地书写阔端迎请萨迦班智达的政治宗教原因,阔端患病并不是萨迦班智达前往蒙古草原的直接原因,反而萨迦班智达叔父的预言成为萨迦班智达前往蒙古草原的直接动因。

可能后期更多的佛教史学著作并不认同“拖雷之死”与萨满之间的关系,而且在《阿萨喇克其史》中记载了窝阔台汗腿生疾,派使者去问萨迦班智达,萨迦班智达告诉他,因为窝阔台汗前世建寺庙时挖地砍树引起山水神灵的惩罚,萨迦班智达用四臂摩诃噶刺神朵玛做法事,治好了窝阔台的腿疾。由此可见,蒙古史学家是知道窝阔台生病的历史记载的,但是只记录了窝阔台生病的原因,而治愈的记载却和《蒙古秘史》不同。因此,我们认为问题出在治愈窝阔台之病是否和拖雷有必然的联系上。而且,从佛教史学家的角度讲,如果拖雷之死真的与萨满做法有干系,而且是蓄谋害死拖雷,正好是佛教倡导者否定萨满教、提高佛教在蒙古草原地位的一条绝佳的重要史料。但是,蒙古文的史学著作都没有采用这种说法,说明蒙古族史学家对这一问题有自己的明确立场。

实际上这个传说的叙事结构和“拖雷替窝阔台死”的传说是一样的,都由“皇帝生病—占卜得知生病的原因—救治皇帝的宗教仪式”的模式构成,但是结果却截然不同。在《蒙古秘史》的记载中窝阔台生病,原因是金国山川神灵作祟,萨满做法,拖雷做“替身”牺牲自己救了窝阔台。而在阔端患病迎请萨迦班智达的传说中,阔端患脚病是因为龙神作祟,请萨迦班智达前来做佛教仪式治愈了阔端的病,因为佛教的法力无边,蒙古人信仰了佛教。如果说,拖雷的死具有个人牺牲的悲剧色彩,那么萨迦班智达治愈阔端脚病的结果则是佛教在蒙古草原得到弘扬。

一个传说成为历史叙事资源主要靠史家的立场和写作目的。在上述蒙古文和藏文史籍中,与阔端迎请萨迦班智达相关的两个传说在史学家笔下得到了不同程度的呈现,其中蒙古文文献中阔端患病迎请萨迦班智达医治痊愈成了导致佛教在蒙古草原弘扬的直接原因,而藏文文献中则是萨迦班智达叔父的预言成了佛教在蒙古草原弘扬的前兆。同样的道理,拖雷之死的原因也是史家笔下的选择所决定的。虽然在《蒙古秘史》的记载中拖雷之死是整整一节的内容,但是在后来的史家尤其是蒙藏佛教史学家那里,这个故事都没有了阔端迎请萨迦班智达的历史事件和相关传说那样的分量。

五、萨满治病和有关替身的民族志资料探讨

在《蒙古秘史》第272节中特别记载了拖雷替窝阔台死的详尽细节,其中,萨满教的替身和萨满做法事的呪水能否喝的问题是存在疑点的,甚至《史集》和《元史》中萨满做法的呪水变成洗涤病人身体的水,是否符合萨满教的仪式仪轨也是值得关注和思考的问题。

札奇斯钦在讨论萨满教的时候,是把拖雷替窝阔台死的故事当作历史事实来讨论的:“对于山川地方的神祇——nibdagh shibdagh的献祭,或祈求他们停止作祟,有时要献上物品或家畜,来取悦于他们,或是贿赂他们。因为这一类的神祇是既可为善,也会作恶的。甚至最严重的时候还可能以人为祭的。到了13世纪,蒙古人不再杀人为祭,可是要找一个人来代替受诅者,使一切的不幸都归于他。这一个人称为joligha。直到今天,这个字仍然是一个骂人的话,意思是“替死鬼儿’。秘史曾记载当斡歌歹可汗亲征金国之时,因受金国山川神祇作祟,患病不愈。‘孛额”们曾献上金银绸缎仍不见效。结果可汗之弟宗王拖雷自愿代兄而死,乃由‘孛额’做法,把这个不幸,转归于他。“札奇斯钦进一步讨论说:“后来拖雷果然不久死了。这是一件历史上的谜。后来拖雷一系的可汗们对斡歌歹一系的宗王加以压迫,甚至构成帝国的分裂。似乎这些摩擦,都是导源于这一批‘孛额’们的阴谋。后来拖雷之子蒙哥即可汗之后,就严格执行凡以巫咒害人的,一律处以死刑的法律。他的弟弟忽必烈建立的元朝,也是对于行诅咒者,处以重刑的。司见札奇斯钦是相信拖雷替窝阔台死的说法,而且把这个说法当作蒙古萨满教用活人做“替死鬼”的典型案例。

蒙古族萨满教中确实有洗涤的仪式,但是民族志资料中不见有洗涤病身的水给人喝的记录。譬如,布里亚特的萨满教中把烧开的水倒入干净的容器中,又取来三块白色石头放进水中,用这水喷酒病人跳萨满舞,再把火里的九块石头和一锅水端来,首先大萨满、然后是其他萨满依次跳萨满舞后洗手,最后家人洗手。这叫“eke chagaan chinar-un yeke ugiyal”,视作圣水。这是萨满教典型的净水洗涤仪式。

另外,就“替身”而言,蒙古萨满教中的做法是:病人的灵魂被死神掠去,赎回来的办法叫作“amin jolig gargahu"’。具体做法是设祭祀台,挂上昂贵的绸缎和哈达等,用草或芦苇编制成和患者真人一样大小的草人,纸上画人脸,绑在草人的头上,取来病人最好的帽子、衣服和腰带,给草人穿戴好,并让草人坐在病人旁边,而且给替身准备好马或者牛,拴在外面备用。到了夜里,萨满开始跳舞做法,把草人请出屋,骑在马背上牵到野外,把衣帽等脱下后烧了草人,把马和衣帽等送回来,放在外面不进屋,在外面过夜,第二天早晨萨满带走马和衣物。色音对萨满治病的归纳是很有道理的:“我认为归根结底萨满的治病方式可以归结为向外型和向内型两大类型。向外型是把入体内的恶灵驱逐出体外,而向内型则是与此相反,把离开躯体的灵魂找回来,并重新放入体内。古今中外的萨满治病基本上不外乎这两类。”而蒙古文撰写的历史著作中都没有用活人做替身的第二条记载。

从萨满治病仪式的民族志资料和《蒙古秘史》《史集》《元史》对同一历史事件细节的不同记载可以看到,拖雷替窝阔台死的萨满教仪式本身模糊不清,是一个模棱两可的事件。

六、拖雷替窝阔台死与周公欲代武王死

我们认真分析《蒙古秘史》第272节的文本,会发现两个明确的主题。一是拖雷对窝阔台说:“洪福之父亲。将咱兄弟内选着教你做了皇帝。令我在哥哥根前行。忘了的提说。睡着时唤省。”表达出实际上拖雷就是窝阔台身边的贤臣,而《蒙古秘史》在成吉思汗去世时候的记载中并没有这句话和相关的记载。二是拖雷替窝阔台死。我们把第272节看作一个自足的文本,就可以得到这样的两个核心主题:一是拖雷是协助窝阔台摄政的贤臣;二是拖雷自愿代窝阔台死,是忠诚于窝阔台的忠臣。而这两个核心主题都是为了塑造忠诚于窝阔台的拖雷的高大形象,而不是反映和凸显拖雷与窝阔台之间的矛盾。由此可见,这段记载是有目的的历史写作。另外,拖雷还说“我的脸面俊美,我的脊背长(身材高大),孛额们呪说吧”,表达出“我又生得好,可以事神”的意思。

无独有偶,“拖雷之死”的平行文本出现在古代中国的历史记载中,那就是《周公祷代天王死》(4)。从《尚书》、秦简到历代史书都详略不同地记载了周公的这个故事。而作为《蒙古秘史》的同类著作,《史记》中的记载可以当作平行的参照文本。《史记》记载说:

武王克殷二年,天下未集,武王有疾,不豫,群臣惧,太公、召公乃缪卜。周公曰:“未可以戚我先王。”周公于是乃自以为质,设三坛,周公北面立,戴璧秉圭,告于太王、王季、文王。史策祝曰:“惟尔元孙王发,勤劳阳疾。若尔三王是有负子之责于天,以旦代王发之身。旦巧能,多材多艺,能事鬼神。乃王发不如旦多材多艺,不能事鬼神。乃命于帝庭,敷佑四方,用能定汝子孙于下地,四方之民罔不敬畏。无坠天之降葆命,我先王亦永有所依归。今我其即命于元龟,尔之许我,我以其璧与圭归,以俟尔命。尔不许我,我乃屏璧与圭。”周公已令史策告太王、王季、文王,欲代武王发,于是乃即三王而卜。卜人皆曰吉,发书视之,信吉。周公喜,开钥,乃见书遇吉。周公入贺武王曰:“王其无害。旦新受命三王,维长终是图。兹道能念予一人。”周公藏其策金朦匮中,诚守者勿敢言。明日,武王有瘳。

《史记》的这个记载和《蒙古秘史》的记载相比较,有以下几个共同的情节母题:

一是时间上都是结束战争建立朝政的关键时期。《史记》中是周武王灭殷第二年,天下还未安定之时周武王生病了。《蒙古秘史》里是灭金之后窝阔台生病。生病的都是一国之主,关系到国家的命运。

二是通过占卜得知生病的原因。周武王生病,太公召公占卜吉凶;窝阔台生病,由孛额们占卜得知,且占卜者不是一个人,而是两人或者数人,以此来强调占卜结果的准确性和可信性。

三是治病的方法是有人做替身举行宗教仪式治愈患者。周公自以为质,搭三个祭坛,头顶玉璧,手捧玉圭,向太王、王季、文王三位先祖祈祷。周公自己做替身代武王死的忠诚感动了祖先,周武王的病第二天就痊愈了。拖雷则是自愿做替身,喝了萨满做法的呪水而死,窝阔台的病也因此而愈了。不同的是,周公自己设坛举行仪式,并直接和三位先祖对话和讨价还价,而且没有因为做替身而死去。而拖雷是真正的“替身”,等萨满们举行完仪式之后喝了呪水不久就死去了。

四是周公和拖雷在替身仪式之前后都有一段议论,这个议论都有政治高度并表达了为国家社樱献身的忠诚。特别要注意的是,周公和拖雷所说的一句话简直如出一辙:周公说“旦巧能,多材多艺,能事鬼神。乃王发不如旦多材多艺,不能事鬼神。”拖雷说:“我的脸面俊美,我的脊背长(身材高大),孛额们呪说吧。”这里,周公和拖雷都表达了自己比周武王和窝阔台更适合事神的资格。《史集》里的“如果你是为了他的善良和英勇要把窝阔台合罕取去,那么,我更善良,也更英勇些。请饶了他,不要召去他,把我召去吧!”也是表达了同样的意思。

从传说类型的角度看,《史记》和《蒙古秘史》的记载都是一个故事类型,核心情节母题都是相同的,不同的只是具体的细节内容。周公是以身做质,并自己设坛举行仪式,与祖先对话,周公本身就是一个大巫;而拖雷是自愿做替身,众萨满做法事之后喝了呪水替窝阔台死去。虽然,我们在前文中讨论了蒙古和北方萨满教中的替身问题,但是两个故事里宗教仪式中使用替身的功能和叙事结构都是相同的,而且如果用张光直的“萨满中国”理论来考量,周公的宗教仪式和蒙古人的萨满教仪式在本质上都是相同并相承的。两个故事属于同一个故事类型,两者之间的关系有两种可能性,一个是人类相同的思维产生相同故事类型,另一个是互相之间具有渊源关系。故事类型的理论虽然被诟病有一元起源论的思想局限,但是周公的故事和拖雷的故事都是古代中国的文化土壤中产生并被记载的,与东方和西方不同文化中的类似故事的关系不同,这两个故事之间具有渊源传播关系的可能性是很大的。而从时间逻辑来看,拖雷的故事受到周公故事影响更符合历史的事实。

《史记》的记载也是为了突出周公贤德、忠义的完美品格,以此来否定“周公称王、夺权之嫌”。从平行文本的角度讲,“拖雷替窝阔台死”与“周公替武王死”的文本是基本结构和内容高度相似的文本,互相之间的雷同很难用平行关系来解释,只能推测两者之间有借鉴关系,那就是《蒙古秘史》借鉴了《史记》等史书记载中的“周公祷代天王死”的传说。其目的明显是为了证明拖雷作为贤臣和忠臣的人格和形象,否定“窝阔台与拖雷之间的矛盾”,否定蒙古黄金家族的内讧和拖雷夺权之嫌。另外,我们也从上述蒙古人萨满教的民族志中得到旁证,“拖雷之死”与萨满教做法之间的必然联系缺乏有说服力的证据,那就是包括蒙古人在内的北方民族萨满教中,不是将人的疾病转移到另一个人身上,多数情况下是转移到动物身上,再把动物杀掉。我们至今在蒙古文文献中找不到第二个与“拖雷之死”相同的“代死”案例的记载。

日本东洋史学大家那珂通世可能是最早注意到拖雷之死与《尚书•金滕篇》相似之处的学者。《成吉思汗实录》中对“我又生得好,可以事神”一句做了分析,提到了《尚书•金滕篇》中周公替武王祈祷时说自己“多材多艺,能事鬼神”,把两者联系起来研究。

而顾颉刚的《尚书金縢篇今译》应该是正式讨论周公与拖雷关系的第一篇文章,但是讨论拖雷之死问题的学者们似乎都没有关注到顾颉刚的研究。顾颉刚说:“老实说来,像周公一般的人并不是很难得的,只因他的时代生得好巧在文武之后,孔子之前,而又为孔子所称道,所以会得在道统中占了一个重要的地位。我今试举出一个生于蛮荒,不甚给人知道的周公来,做一比较。”接着顾颉刚举出了《元朝秘史》卷十五的例子,并评论说:“这件事和金滕篇的故事真是像极了。斡歌歹与武王正在创业之际而不能死,这个时势是一样的。

亲人可以替代,这种见解也是一样的。弟愿代兄,这件事也是一样的。拖雷说:‘如今我代哥哥,有的罪孽都是我造来’,与史籍所载“好神命者皆旦也”何等相像!拖雷说:‘我又生得好,可以事神’,更是活灵活现的‘予仁若考,能多材多艺,能事鬼神”的一句话了!所可惜的,这是敌国的山川之神而不是他们的祖宗,所以他是真的死了。更可惜的,蒙古族中没有像孔子一般的圣人来替他表章,所以他终于淹没了。”可惜的是顾颉刚把拖雷之死当作讨论《尚书金滕篇》的晚期民族志资料,而没有进一步讨论《蒙古秘史》与“周公替武王死”之间可能存在的联系。

《世界征服者史》的注释中引用《蒙古秘史》和《史集》说:“在拖雷之死的蒙古说法中,事实被奇怪地理想化了。窝阔台在出征中国时生了病,珊蛮说他的病是当地山川鬼神作祟。拖雷请求由他代替,饮下一碗珊蛮念过符咒的神水,不久后就死了。"实际上就是质疑这个说法,因此说“被理想化了”。

司马迁《鲁周公世家》除了周公祷代天王死之外,还记录了另一条周公为成王祈祷的事件:“初,成王少时,病,周公乃自揃其蚤沉之河,以祝于神曰:‘王少未有识,奸神命者乃旦也。’亦藏其策于府。成王病有瘳。这里,把锡神仪式与水河水联系了起来,周公剪接指甲实际上等于把自己献给神,而拖雷是喝了调水之后死的。

另外,《蒙古秘史》里拖雷说的一首诗是隐喻性质的。实际上,与周公的《鸱鹗》之间可以看作有平行关系,那就是都用寓言和隐喻表达了自己的思想。当然,更重要的是拖雷和周公的身份很相似,都是受人质疑的“潜在的篡位者”。

《蒙古秘史》里的记载可能不是真实的历史记载,而是假借历史传说而创作的文本,其目的是为了证明拖雷对窝阔台的忠诚。而《蒙古秘史》的第272节采用“周公祷代武王死”的模式来解释“拖雷之死”,也从另一个侧面反映了《蒙古秘史》的多元文化特征。笔者认为,“拖雷之死”的记载也和“阿阑豁阿五箭训子”的传说一样,是一种历史建构,其目的就是为了强调黄金家族内部的团结而不是分裂。而“周公祷代武王死”的故事为这个文本提供了原型。

原文刊于《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2024年第4期,第152-164页,注释及参考文献从略,请见原文(图片来源于网络,如有侵权请联系我们)。

文章推荐:刘建波;图文编辑:张雅倩。