继唐代翻译印度佛经之后,二十世纪是中文翻译历史上的第二个高潮时期。来自欧美的“西学”,以巨大的规模涌入中国,参与改变了一个民族的思维方式,这在人类文明史上也是罕见的。域外知识大规模地输入本土,与当地文化交换信息,激发思想,乃至产生新的理论,全球范围也仅仅发生过有数的那么几次。除了唐代中原人用汉语翻译印度思想之外,公元九、十世纪阿拉伯人翻译希腊文化,有一场著名的“百年翻译运动”之外,还有欧洲十四、十五世纪从阿拉伯、希腊、希伯来等“东方”民族的典籍中翻译古代文献,汇入欧洲文化,史称“文艺复兴”。中国知识分子在二十世纪大量翻译欧美“西学”,可以和以上的几次翻译运动相比拟,称之为“中国的百年翻译运动”“中国的文艺复兴”并不过分。

运动似乎是突如其来,其实早有前奏。梁启超(1873-1929)在《清代学术概论》中说:“自明末徐光启、李之藻等广译算学、天文、水利诸书,为欧籍入中国之始。”利玛窦(Mateo Ricci, 1552-1610)、徐光启、李之藻等人发动的明末清初天主教翻译运动,比清末的“西学”早了二百多年。梁启超有所不知的是:利、徐、李等人不但翻译了天文、历算等“科学”著作,还翻译了诸如亚里士多德《论灵魂》(《灵言蠡勺》)、《形而上学》(《名理探》)等神学、哲学著作。梁启超称明末翻译为“西学东渐”之始是对的,但他说其“范围亦限于天(文)、(历)算”,则误导了他的学生们一百年,直到今天。

从明末到清末的“西学”翻译只是开始,而且断断续续,并不连贯成为一场“运动”。各种原因导致了“西学”的挫折:被明清易代的战火打断;受清初“中国礼仪之争”的影响;欧洲在1773年禁止了耶稣会士的传教活动,以及儒家保守主义思潮在清代的兴起。鸦片战争以后很久,再次翻译“西学”,仍然只在上海和江南地区。从翻译规模来看,以上海为中心的翻译人才、出版机构和发行组织都比明末强大了,影响力却仍然有限。梁启超说:“惟(上海江南)制造局中尚译有科学书二三十种,李善兰、华蘅芳、赵仲涵等任笔受。其人皆学有根底,对于所译之书责任心与兴味皆极浓重,故其成绩略可比明之徐、李。”梁启超对清末翻译的规模估计还是不足,但说“戊戌变法”之前的“西学”翻译只在上海、香港、澳门等地零散从事,影响范围并不及于内地,则是事实。

对明末和清末的“西学”做了简短的回顾之后,我们可以有把握地说:二十世纪的中文翻译,或曰中华民国时期的“西学”,才是称得上有规模的“翻译运动”。也正是在二十世纪的一百年中,数以千计的“汉译名著”成为中国知识分子的必读教材。1905年,清朝废除了科举制,新式高等教育以新建“大学堂”的方式举行,而不是原来尝试的利用“书院”系统改造而成。新建的大学、中学,数理化、文史哲、政经法等学科,都采用了翻译作品,甚至还有西文原版教材,于是,中国读书人的思想中又多了一种新的标杆,即在“四书五经”之外,还必须要参考一下来自欧美的“西方经典”,甚至到了“言必称希腊、罗马”的程度。

我们在这里说“民国西学”,它的规模超过明末、清末;它的影响遍及沿海、内地;它借助二十世纪的新式教育制度,渗透到中国人的知识体系、价值观念和行为方式中,这些结论虽然都还需要论证,但从一般直觉来看,是可以成立的。中国二十世纪的启蒙运动,以及“现代化”“世俗化”“理性化”,都与“民国西学”的翻译介绍直接有关。然而,“民国西学”到底是一个多大的规模?它是一个怎样的体系?它们是以什么方式影响了二十世纪的中国思想?这些问题都还没有得到认真研究,我们并没有一个清晰的认识。还有,哪些著作得到了翻译,哪些译者的影响最大?“西学东渐”的代表,明末有徐光启,清末有严复,那“民国西学”的代表作在哪里?这一系列问题我们并不能明确地回答,原因就在我们对民国翻译出版的西学著作并无一个全程的了解,民国翻译的那些哲学、社会科学、人文学科的“西学”著作,束之高阁,已经好多年。

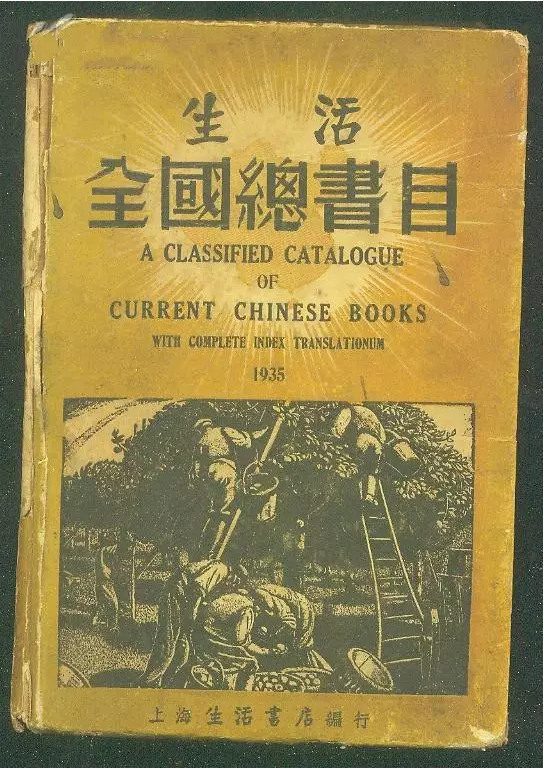

举例来说,1935年,上海生活书店编辑《全国总书目》,“网罗全国新书店、学术机关、文化团体、图书馆、政府机关、研究学会以及个人私家之出版物约二万种”。就是用这二万种新版图书,生活书店编制了一套全新分类,分为:“总类、哲学、社会科学、宗教、自然科学、文艺、语文学、史地、技术知识”。一瞥之下,这个图书分类法比今天的“人大图书分类法”更仔细,因为翻译介绍的思潮、学说、学科、流派更庞大。尽管并没有统一的“社科规划”和“文化战略”,“民国西学”却在“中国的文艺复兴”运动推动下得到了长足发展。查看《全国总书目》(上海,生活书店,1935),在“社会科学·社会科学一般·社会主义”的子目录下,列有“社会主义概论、社会主义史、科学的社会主义、无政府主义、基尔特社会主义、乌托邦社会主义、基督教社会主义、议会派社会主义”等;在“社会科学·政治·政体政制”的子目录下,列有“政治制度概论、政治制度史、宪政、民主制、独裁制、联邦制、各种政制评述、各国政制、中国政制、现代政制、中国政制史”等,翻译、研究和出版,真的是与欧美接榫,与世界同步。1911年以后的38年的“民国西学”为二十世纪中国学术打下了扎实的基础,而我们却长期忽视,不作接续。

1935年上海生活书店出版的《全国总书目》

编辑出版一套“民国西学要籍汉译文献”,把中华民国在大陆38年期间翻译的社会科学和人文学科著作重新刊印,对于我们估计、认识和研究“中国的百年翻译运动”“中国的文艺复兴”,接续当时学统,无疑是有着重要的意义。1980年代初,上海、北京的学术界以朱维铮、庞朴先生为代表,编辑“中国文化史丛书”,一个宗旨便是要接续1930年代商务印书馆王云五主编“中国文化史丛书”,重振旗鼓,“整理国故”,先是恢复,然后才谈得上去超越。遗憾的是,最近三十年的“西学”研究却似乎没有采取“接续”民国传统的方法来做,我们急急乎又引进了许多新理论,诸如控制论、信息论、系统论……还有“老三论”“新三论”“后现代”“后殖民”等等新理论,对“民国西学”弃之如敝履,避之唯恐不及。

民国时期确实没有突出的翻译人物,我们是指像严复那样的学者,单靠“严译八种”的稿酬就能成为商务印书馆大股东,还受邀请担任多间大学的校长,几份报刊的主笔。但是,像王造时(1903-1971)先生那样在“西学”翻译领域作出重要贡献,然后借此“西学”,主编报刊、杂志,在“反独裁”“争民主”和“抗战救国”等舆论中取得重大影响的人物也不在少数。王造时的翻译作品有黑格尔的《历史哲学》、摩瓦特的《近代欧洲外交史》《现代欧洲外交史》、拉铁耐的《美国外交政策史》、拉斯基的《国家的理论与实际》《民主政治在危机中》。1931年,王先生曾担任光华大学教授、文学院长、政治系主任,后来创办了《主张与批评》(1932)、《自由言论》(1933),组织“中国民权保障同盟”(1932)。他在上海舆论界发表宪政、法治、理性的自由主义;他在大学课堂上讲授的则是英国费边社社会主义、工联主义和公有化理论(见氏著《荒谬集·我们的根本主张》,1935,上海,自由言论社)。非常可惜的是,王造时先生这样复杂、混合而理想主义的政治学理论和实践,在最近三十年的社会科学、人文学科中并无讨论,原因显然是与大家不读,读不到,没有再版其作品有关。

王造时

我们说,“民国西学”本来是一个相当完备的知识体系,在经历了一个巨大的“断裂”之后,学者并没有好好地反省一下,哪些可以继承和发展,哪些应该批判和扬弃。民国时期好多重要的翻译著作,我们都没有再去翻看,认真比较,仔细理解。“改革、开放”以后,又一次“西学东渐”,大家只是急着去寻找更加新颖的“西学”,用新的取代旧的,从尼采、弗洛伊德……到福柯、德里达……就如同东北谚语讽刺的那样:“熊瞎子掰包谷,掰一个丢一个。”中国学者在“西学”武库中寻找更新式的装备,在层出不穷的“西学”面前特别害怕落伍。这种心态里有一个幻觉:更新的理论,意味着更确定的真理,因而也能更有效地在中国使用,或者借用,来解决中国的问题。这种实用主义的“西学观”,其实是一种懒惰、被动和浮躁的短视见解,不能积累起一个稍微深厚一点的现代文化。

讨论二十世纪的“西学”,一般是以五四“新青年”来代表,这其实相当偏颇。胡适、陈独秀等人固然在介绍和推广“西学”,倡导“启蒙”时厥功至伟,但是“新文化运动”造成不断求新的风气,也使得这一派的“西学”浅尝辄止,比较肤浅,有些做法甚至不能代表“民国西学”。胡适先生回忆他们举办的《新青年》杂志,有一个宗旨是要“输入学理”,即翻译介绍欧洲的社会科学、人文学科知识,他还大致梳理了一个系统,说“我们的《新青年》杂志,便曾经发行过一期‘易卜生专号’,专门介绍这位挪威大戏剧家易卜生,在这期上我写了首篇专论叫《易卜生主义》。《新青年》也曾出过一期‘马克思专号’。另一个《新教育月刊》也曾出过一期‘杜威专号’。至于对无政府主义、社会主义、共产主义、日耳曼意识形态、盎格鲁·萨克逊思想体系和法兰西哲学等等的输入,也就习以为常了。”(唐德刚编译:《胡适口述自传》,北京,华文出版社,1992年,第191页)。胡适晚年清理的这个翻译目录,就是那一代青年不断寻找“真理”的轨迹。三四十年间,他们从一般的人性论学说,到无政府主义、社会主义、马克思主义;从不列颠宪政学说,到法兰西暴力革命理论、德意志国家主义思想,再到英格兰自由主义主张,大致就是“输入学理”运动中的全部“西学”。

胡适一语道破地说:“这些新观念、新理论之输入,基本上为的是帮助解决我们今日所面临的实际问题。”胡适并不认为这种“活学活用”“急用先学”的做法有什么不妥。相反,二十世纪中国知识分子接受“西学”的方法论,大多认为翻译为了“救国”,如同进口最新版本的克虏伯大炮能打胜仗,这就是“天经地义”。今天看来,这其实是一种庸俗意义的“实用主义”,是生吞活剥,不加消化,头痛医头,脚痛医脚的简单思维,或曰:是“夺他人之酒杯,浇自己之块垒”。从我们收集整理“民国西学要籍汉译文献”的情况来看,“民国西学”是一个比北大“启蒙西学”更加完整的知识体系。换句话说,我们认为“五四运动”及其启蒙大众的“西学”并不能够代表二十世纪中国西学翻译运动的全部面貌,在北大的“启蒙西学”之外,还有上海出版界翻译介绍的“民国西学”。或许我们应该把“启蒙西学”纳入“民国西学”体系,“中国的百年翻译运动”才能得到更好的理解。

我们认为:中国二十世纪的西学翻译运动,为汉语世界增加了巨量的知识内容,引进了不同的思维方式,激发了更大的想象空间,这种跨文化交流引起的触动作用才是最为重要的。二十世纪的中国文化变得不古不今,不中不西,并非简单的外来“冲击”所致,而是由形形色色的不同因素综合而成。外来思想中包含的进步观点、立场、方案、主张、主义……具有普世主义的参考价值,但都要在理解、消化、吸收后才能成为汉语语境的一部分,才会有更好的发挥。在这一方面,明末徐光启有一个口号可以参考,那便是“欲求超胜,必先会通;会通之前,先须翻译”。反过来说,“翻译”的目的,是为了中西文化之间的融会贯通,而非搬用;“会通”的目的,不是为了把新旧思想调和成良莠不分,而是一种创新——“超胜”出一种属于全人类的新文明。二十世纪的“民国西学”,是人类新文明的一个环节,值得我们捡起来,从头到底地细细阅读,好好思考。

“民国西学要籍汉译文献·经济学”(61种), 李天纲主编,上海社会科学院出版社2016年4月第一版,6250.00元

(作者为复旦大学哲学学院教授,宗教学系主任)