从整体场到切割性——多媒介转换中的格萨(斯)尔史诗歌手

摘 要:格萨(斯)尔史诗在演述场域形成了一个从口头创编到接受,再到音声文本的生成和意义阐释的整一性认知体系,歌手、受众、语境、演述和意义等诸要素共建了一个共生共在的整体场。与此同时,书写、印刷、广播、电视和自

关键词:格萨(斯)尔;史诗歌手;多媒介;整体场;切割性;认知模式

纵观 20 世纪,信息媒介技术的革新逐步影响着整个人类文明的演进,从口头到纸质媒介、印刷术,到广播、电视,再到当下的自媒体,信息媒介的几次革命皆深刻作用和改变了人类认知世界的方式,重塑了人类在传统社会语境中的信息存储、提取和加工模式。在时代发展的大潮下,格萨(斯)尔史诗歌手亦不可避免地与媒介参与构成了主动与被动的双向关系。虽然我们将焦距定位在“演述场域”之外,但媒介对歌手认知的参与性建构又与“演述场域”之中音声文本的生产交互勾连。

一、多媒介的渐次介入

笔者在调查与研究中发现,书写与印刷、广播、电视和自媒体等多种媒介皆在格萨(斯)尔史诗歌手构建认知模式和叙事文本生成等方面发挥着重要作用。在藏族吟诵艺人丹玛·江永慈诚和顿悟艺人班桑、蒙古族格斯尔歌手敖特根巴雅尔和敖干巴特尔的创编中都有口头与书写的互动,书写在口头演述中的深度参与凸显了作为媒介的书写是如何影响格萨(斯)尔歌手创编与文本构建的。而且,格日尖参、达哇扎巴、班桑、敖干巴特尔等格萨(斯)尔歌手演述的史诗都曾以印刷的书面形式出版,如桑珠作为中国社会科学院与西藏社会科学院重点抢救的艺人,由上述两个单位拨专款进行录音和整理,并将其演述的45部史诗全部以书面形式印刷出版。在果洛甘德县草原深处多利多卡寺的南卡也希望有朝一日能将自己演述的格萨尔史诗付梓出版。

很多歌手像才智一般受父辈影响逐渐开始熟悉史诗,如在格萨尔歌手单增智华小时候,他的父亲经常照本念诵格萨尔史诗,在父亲的影响下,随着年龄的增长,他开始自己看《霍岭大战》《姜岭之战》等书面文本。不仅如此,《格萨尔》的书/本子也出现在诸如西藏昌都边坝的歌手斯塔多吉、果洛久治县的单增智华、玉树莫云乡的洛桑次仁,那曲的艺人扎西多吉等一些歌手的梦中。据杨恩洪的调查,梦中“看”书的情节也在老一代艺人中反复出现,还有往肚子里装《格萨尔》的书,或者梦中吃《格萨尔》的书、梦中读《格萨尔》的书,等等。这里,书面文本已经不只是信息传播媒介,而且成为歌手梦文本的常见构件。由此可见,书写与格萨尔史诗的传承、创编、记忆和信息加工处理密不可分。它提供给我们的思考是,如何从信息媒介和人类文明演进的向度来重新观察与窥探书写对于史诗的意义。

如果用媒介参与的目光进行审视,事实上藏族格萨尔歌手的五种类型内部本身就可以是观察媒介转换的窗口,进而为我们提供观世艺人类型的历时性坐标,即在艺人类型内部本身存在时代演进的烙印,神授和圆光艺人完全依赖口头媒介进行演述,而吟诵艺人必须照本说唱,顿悟艺人的创编更是发生在文本的书写之间。因此,如果可以做一简单的脉络梳理,那么神授和圆光艺人的出现时间大概早于吟诵和顿悟艺人,书写为神圣性艺人以外的格萨尔歌手开拓了记忆、存储、加工和输出信息的新模式,使具有主体性的人为“创编”成为史诗传承的另一进路,也使创编意识成为特定艺人类型的一种认知自觉。在此过程中,由传统和神佛等不可控力量所形塑的集体无意识逐渐走向人的主体意识的觉醒。

在书写之外,活跃于当下的格萨(斯)尔歌手亦不同程度地受到广播、电视和自媒体的影响。20世纪末,敖特根巴雅尔通过收音机的电波收听胡仁·乌力格尔和蟒古思故事的歌手演述;敖干巴特尔借助收音机里播放的布仁巴雅尔(初古拉)演述的乌力格尔,储存乌力格尔曲调的听觉记忆,跟随收音机里的胡尔奇自学模仿;达哇扎巴小时候是从收音机里听到并无意识记忆一些格萨尔曲调的;格日尖参和才智都曾在特定时间段通过广播不间断地收听过甘肃著名歌手尕藏智华的格萨尔史诗演述,而且格日尖参的很多曲调也是跟随广播里尕藏智华的演述而自学的。为了帮助年轻人记忆,四川省甘孜藏族自治州竹庆镇佐钦寺也会在广播里循环播放格萨尔史诗故事情节的提示性说唱。回顾前辈学者的研究成果,我们也找到了可以与之相互印证的诸多案例。如杨恩洪从30多年的田野调查经验与史诗的演进历程出发,宏观解释了这一现象出现的缘由。她认为,20世纪80年代末是中国大规模抢救、整理、出版格萨(斯)尔史诗的年代,西藏、青海、甘肃、四川、云南省(自治区)与北京的科研单位以及西藏人民出版社、青海民族出版社、四川民族出版社、甘肃民族出版社、民族出版社都参与了史诗的抢救工作,生产了大量格萨尔史诗的出版物。据统计,至今共出版藏文《格萨尔》125部,印刷近300余万册,《格萨尔》汉译本30余部;同时,各地报纸、杂志刊登《格萨尔》史诗的片段,如青海日报社;广播电台安排出较长时段播放格萨尔艺人的说唱,如四川人民广播电台录制了格萨尔说唱艺人卓玛拉措、塔新和阿尼说唱的“霍岭之战”等史诗章部,甘肃甘南藏族自治州广播电台长期播放著名说唱艺人尕藏智华的说唱……由此,在全国特别是在藏族地区掀起了格萨尔热,而年轻一代的史诗歌手正是成长于这一时期,借助录音、广播、电视、报纸或出版物等媒介,他们不同程度地受到了史诗的熏陶,这给新一代歌手创造了一个难得特殊的成长机遇,完成了格萨(斯)尔史诗从口头到书写、广播,再由书写、广播到口头的反哺之旅。

这样的案例比比皆是,如有的人把艺人的说唱录下来,放在家里反复听,同时艺人为群众录制格萨尔说唱的磁带也可以得到相对优厚的报酬;青海果洛州的艺人达白当进入状态时,脑子里的东西用笔写来不及,只能先用录音机记录下来;玉树治多县的查瓦因19岁时看过《水浒》电视连续剧(自述只是一二集),故根据其故事情节自己编创出了以史诗演述为承载方式,在叙事文本上区别于电视版本的《水浒》,由此催生了新的叙事文本和史诗演述的创编空间。随着现代化进程的推进,年轻一代有了更多的机会接触新鲜事物及外来文化,新一代艺人达白、嘉央洛珠、单增智华等将相声、小品、戏剧、弹唱等形式作为格萨尔史诗新的传播方式。至此,我们看到,虽然信息媒介革新的重镇多数在城市,但远离城市中心的藏族地区也在不同程度地处于现代社会的转型期。此间,媒介在一定程度上成了信息编码、解码与传递的重要工具,对于20世纪七八十年代成长起来的年轻一代歌手而言,无论是书写、广播,还是录音、录像,既是歌手获取史诗知识和集纳传统部件乃至存储信息的基本路径,又是他们打破地理区隔跨区域构建传统曲库的重要桥梁。

班桑在录制的《格萨尔·大圆满》史诗部本过程中,曾两次因无法在脑中瞬间回忆起与唱词相匹配的曲调而导致演述中断。同时他在接受笔者的采访中,也曾一度出现忘记曲调的现象。据他讲,德尔文家族的传统曲库中还有动物的曲调以及岭方7个天界神箭的曲调,且史诗中的人物也可以使用动物的曲调,但当笔者邀请他现场演唱时,他表示在书写史诗过程中能够回忆起来,但那时那刻却无法唱出。班桑在手机中录制了十六七首由他自己演唱的格萨尔曲调。每当无法复忆时,他都借助手机中储存的曲调音频来提示记忆,以致他无法在演述现场不间断地演述长篇史诗。手机的普及使班桑在一定程度上用手机储存代替大脑记忆,致使格萨尔曲调传统的口头记忆模式亦正在发生改变。如果说传统史诗歌手音声文本的构拟是在演述现场调用大脑中存储的范型曲调及曲调部件的组合规则来实现的,手机的介入则使班桑正在脱离口头记忆与大脑调用部件符码进行口头创编的传统模式。与此同时,班桑还在手机中创建微信群,群内的13位成员都是格萨尔史诗的演述者,在群内分享史诗唱段。但即使是在微信群说唱,班桑也依然需要对照书面文本从头至尾地演述,否则也会出现无法复忆的现象。因此,信息媒介在渗入歌手生活的同时,也时刻在影响着格萨(斯)尔歌手的传统叙事策略和音声文本的生成规律。

二、媒介对达哇扎巴、才智认知观念的参与性建构

在采访中,神授艺人达哇扎巴和圆光艺人才智均表示,录音录像等媒介已深度介入他们的史诗演述中,即使没有局外人的采访与演述录制任务,通过音视频的媒介形式来录制和保存自己的口头史诗演述已然成为两位歌手的自觉意识,且他们都有回听录音或回看录像的习惯。而这引起了笔者的兴趣,即录音录像是否只是作为一种物理存储介质而存在,它的介入本身是否会对两位艺人的认知模式造成影响?音视频录制对局外人理解两类艺人的神圣性演述思维可提供怎样的理解与反思向度?这依然要从歌手与笔者的观念间距谈起。

第一,媒介参与与个人曲库观念。据达哇扎巴讲,笔者最初的理解是,他的个人曲库可能包括两部分:一部分是他在日常生活中积累并存储在大脑中的范型曲调,来源可能是其他歌手的演述,或是长期受地方传统所浸润和受父辈们所影响,或是在回听回看音视频录制后所记忆的曲调;另一部分是他在神授状态下脑中无意识闪现的曲调,其中可能既有传统的、重复的,也可能有超越传统语域的新曲调,但无论哪一种,都是他个人曲库的组成要件。同时将他神授状态中的无意识作为判断依据,似乎借助回放音视频而记忆的曲调也不会出现在神授时刻的口头演述之中。但达哇扎巴并不认同,他认为,我们在民间听到的所有格萨尔曲调和神授艺人在神授状态下唱出的曲调最早都应该来自一个纯正的神授艺人,后经他的演述而代代相传,这些曲调共同构成了一个民间的格萨尔曲库,所以细致区分两个曲库大可不必。因为他在演述后回听录音和回看录像时发现,一些在民间流传且传唱率高、使用面广的格萨尔曲调也会经常出现在他神授的状态中。

达哇扎巴举例说,曾经有位那曲的歌手将他在玉从整体场到切割性—多媒介转换中的格萨(斯)尔史诗歌手37树听到的格萨尔曲调带回了那曲,后来这部分曲调不仅保存在了玉树,而且在被带回那曲后,又与当地的格萨尔曲调相互融合传唱至今,之后也被应用在了神授艺人的演述中。同时他反问笔者,在神授过程中可能会出现新的曲调,但谁又敢说它没有在历史中出现过?从中可见,在达哇扎巴看来,这两个曲库并不是截然分开的,而是相互借鉴的,且回看音视频的方式在一定程度上帮助神授艺人建构他自己关于格萨尔曲库的认知观念。然而,他虽然否认笔者将日常记忆与神授状态中的曲调截然分开,但对其二者共同构成他的个人曲库并不反对,并且形象地将其比喻为,“就像在一个巨大的货品仓库里,我是这个仓库的主人,我拥有所有的货品,但是其中的部分货品正在街上售卖,我这儿也有,也可以在外面售卖,但所有这些货品的主人都是我自己”。

第二,媒介参与与认知标准。根据达哇扎巴的讲述,在他脑中似乎存有一个关于格萨尔故事情节框架的规范意识,故而笔者追问,在实际的演述中他如何处理神授的无意识和规范框架的有意识之间的关系。他回应到,无意识和有意识是截然分开的两种状态,在演述史诗过程中,他完全处于无意识状态,而有意识只存在于做研究时,而且这两种状态不会相互混淆。如某个歌手因天时地利等因缘条件不具足而在演述中出现一些不好的片段、情节或故事,此时达哇扎巴就会与他商量是否介意对“不好”的部分进行修改,也就是说主观意识只在这样的商议和研究过程中才会出现。所谓是否遵照了传统,以及好与不好的认知标准,只有在达哇扎巴演述后整理文本时才有发挥作用的空间。换言之,所谓价值判断的标准是通过回放音声文本和整理研究书面文本而逐步建立起来的。

然而,对于故事情节和曲调的好坏之分,达哇扎巴认为,格萨尔史诗传统才是根本,史诗歌手需要依照此传统和大家所熟知的线路去演述,歌手的演述不能与旧本子或者大家熟知的情节不符,或掺杂不符合史诗产生的时代和社会环境的内容。而达哇扎巴眼中的史诗“传统”是在尊重老本子,尤其是旧的史诗抄本的基础上建立起来的。对于同一部史诗书面抄本与口头演述在长度上的差异,达哇扎巴也有自己的思考,他认为之所以书面文本中的“霍岭大战”有500页而口头演述却可以将其扩充到1000页,是因为当时的纸、笔和书记官比较缺乏,他们书写的速度跟不上歌手的口头语速,所以中间就有很多断词和断句,甚至还有大段的缺漏。如果现代的格萨尔歌手能够将其扩充到1000页,使人物和情节得以充盈也是可以的,但这种充盈不能违背老版本的故事结构和线索。由此可见,书写与纸质媒介对达哇扎巴的传统认知标准,以及如何认定传统与当下演述关系的观念意识产生了影响,在他看来,老的抄本在一定程度上代表着“传统”。同时,他坚定地认为,史诗本质上是历史,诸如诞生时间、地点等关键信息一定要尊崇老的书面文本,歌手的演绎也一定要建立在此基础之上。由此看来,达哇扎巴史诗历史观的形成在一定程度上也与书面文本紧密相关。

第三,媒介参与与歌手对曲调调用策略的认知。达哇扎巴表示,当他从神授状态回归现实之后,他很难记得史诗演述中的曲调,但科技的发展可以使他借助回看音视频的方式来观察和聆听自己在神授状态下使用的曲调。当笔者问及,他是否有经常使用的曲调时,他明确否认,“我神授的时候曲调与内容是在一起的,没有我经常用哪个曲调一说。没有说把好的东西收集在一起,把不好东西去除掉的说法”。但他同时表示,当回看自己的演述录像时会发现有经常出现的曲调,且因史诗中的三十大将等主要人物频繁出现而他们的曲调也会随之高频现身。这意味着达哇扎巴在神授状态与非神授状态时,对同一问题的认知是有区别的。神授状态中他基本处于无意识状态,无创编和调用曲调策略的主观意识,而录音录像等媒介为其提供了自观的客观条件,进而使其产生对曲调调用策略的认识,但他依然强调,与其他艺人切磋、阅读史诗书面部本,以及回看录像只是对他在格萨尔史诗知识的积累和研究方面有所助益,并不会对其神授状态下的史诗演述产生影响。

正如前文所述,达哇扎巴认为自己对曲调的使用是无意识的,即没有所谓的“策略”可言,曲调的产生和调用是不受他个人意志控制的。比如,岭国三十大将的某一人物是不善言谈的,不论在集会场合,还是在战争场合,他都没有专用的曲调,但在演述某一部本时,这个人物可能突然变得很健谈,在集会的现场很善于表达,那么此时就会出现他的曲调,而且这个曲调是达哇扎巴之前完全没有唱过、听过的,也是完全不熟悉的。当演述结束后,达哇扎巴回看自己的录像或录音时,他才发现,原来这个人物还有这样一个曲调,他就会把这个曲调记在心里。并且他表示,回看录像时他本人唱过的曲调,或从其他艺人嘴里听来的曲调也有可能会出现在达哇扎巴下一次的史诗演述中。在唱词和曲调作为一个整体神授的前提下,达哇扎巴的演述既有反复使用的曲调,也有新曲调的闪现。可见,音视频的录制为达哇扎巴提供了日常观念中建构史诗知识系统(包括曲调)的路径。除神授状态下的史诗演述以外,也像其他歌手一样,达哇扎巴在日常生活中储备的各类知识也是通过习得而获取的,并且他认为自己已有几十年的学习、阅读和研究经验。

第四,媒介参与与词曲搭配观念。前文已述,虽然在演述中词曲作为整体进入达哇扎巴的大脑,但在采访中,他却认为格萨尔史诗的词与曲是各自独立的。那么,这样的词曲观念来自哪里?

姚:您的头脑里有诗行的概念吗?或者是说诗行的概念里包括词和曲吗?还是只是唱词?

达:在我看来,曲调可以搭配诗行,有些曲调只能配9个字的诗行,有些曲调只能配7个字的诗行,如果有出入的话,就不协调了。本质上诗行和曲调是两个分开的系统。

姚:那就是曲和词还存在一个“搭配”的问题,是吧?

达:一般而言,曲调和唱词是搭配着的,因为词太长的话,就没有办法用曲调唱出来了,一般7个字至9个字是最合适的,史诗中大部分的诗行也都是7至 9个字。

姚:那是依据词来配曲,还是依据曲来填词?

达:就神授艺人而言,在神授状态下唱出的唱词和曲调是完美搭配在一起的,是不需要考虑这个问题的,但是反过来看,我想应该是词要配曲。比如曲的音位有9个的话,下面的词也得要配9个字。如果曲比较短,只有7个音位的话,那就是配7个字。但这又不是很刻意地一定要这样排列,就是自然而然的,传统中就是以7个字至9个字为多,这不像我们藏文的诗歌。藏文创作的诗歌是要考虑很多因素的,平仄押韵,等等,但是神授艺人的民间史诗是不需要有太多思考的。

姚:阿拉塔拉是否代表的是词位?在重复的旋律中,只要按照阿拉塔拉的词位来搭配词就可以吗?

达:阿拉塔拉塔拉惹呀,这个“惹呀”是“是这个”的意思,如果是个吟诵艺人,你拿到部本唱的时候,必须要把最后这两个字加上,但在书面本子中是看不到的,一音配一字。一般来讲,格萨尔的唱词都是7个字至9个字的,在配曲调的时候,会出现一些无实义的衬词,如 re、ya,如果把这些衬词去掉,曲调就不好听了。衬词补充的其实是婉转细节的部分,这应该是长期演唱过程中积累的经验吧,知道哪一部分需要补一个音,哪一部分需要在后面垫两个音。如果不垫这两个音也能唱,但是不好听。该不该垫两个音,我在演述的过程中是没有这样的意识的,也不会考虑这些因素,而是在看书和看史诗本子时发现的,如果这里不垫这两个音或词缀的话,词曲就不完整,也不对称了。

姚:这种经验是不是在神授时产生,又通过后来翻看录音录像后知道并记住,经过长期不断的练习实践和多次演唱而形成的?

达:对,我回看或者回听的过程,发现有这些曲调,然后就把它们记在心里了。还有就是我也有一个研究的过程,所以遇到这些曲调,我也会把它们记下来。

从中可见,书面文本、录音录像等媒介的介入使从整体场到切割性—多媒介转换中的格萨(斯)尔史诗歌手39神授艺人在神授状态的无意识之外,建构起了日常生活状态下对于词曲搭配的规律认识。印刷术的作用使功能分离在一切层次和一切领域都迅速展开,包括印刷文本对神授艺人词曲分离观念的形塑。

第五,媒介参与和“大脑文本”的生成。在才智脑中,一部史诗故事的情节发展脉络会有一个大概的印象,即“大脑文本”之一种,但这种印象有时会与他在铜镜中看到的图像有所不同。这有时会让才智感到疑惑,不知道他脑中的印象与铜镜里看到的图像或风物遗迹究竟哪一个是正确的。由于这一分辨意识非常短暂,只发生在才智看铜镜的一刹那,可就在这一念之间,他需要马上将铜镜里的图像转化为口头的声音唱出。因此,此时的才智只能是按照他在铜镜中看到的图像进行演述,来不及回忆存储在他脑中关于情节梗概的“大脑文本”。当笔者问及其“大脑文本”的来源时,他认为一方面可能是受其他格萨尔歌手的演述或史诗书面文本的影响;另一方面是从回看录制的音视频中获取的。才智一般在演述后无法复忆演述中的情节和曲调,加之史诗音声文本的呈现每天皆不同,因此,如今他的每次演述都会安排专人为他录音、录像或做文字记录。当他回看音视频或文字记录时,会发现他现场演述的音声文本与他脑中日常积累和记忆的情节梗概不一致。他发现不同时间演述同一篇章或部本时,具体的唱词会发生变化,但他在铜镜中看到的图像基本是一致的,不同的只是“系列”。 因此,对于“系列”套语的认知也是通过媒介的回放来获取的。

除此之外,他在阅读扎巴老人演述整理本后,发现自己的演述文本与扎巴老人说唱的情节有所出入;才智曾受父亲的影响,喜欢听尕藏智华演唱的故事版本,但这个版本也与才智在铜镜里看到的图像不一致;其他艺人的演述版本神化色彩浓郁,但才智在铜镜中看到的故事版本却更像是历史人物的历史故事。所有这些都让才智感到困惑。不仅如此,与达哇扎巴不同,阅读的书面文本中的情节有时也会突然出现在才智的演述中。为了尽可能不受外界影响,能够按照自己在铜镜中看到的图像进行演述,现在的才智很少看书。

为了适应学术机构长篇史诗的资料录制与保存或舞台展演的需要,在没有受众提问的情况下,才智采取了一种帮助记忆的方法来提示自己从叙事文本的何处开始。在录制或展演前,他会在纸上简短地写出用来提示情节位置的文字,放在眼前。当他“打开”圆光通道之后,看到这个(或行)字时,他就可以按照这个(行)字的提示观想圆光本尊,当圆光本尊附身在才智身上后,他就能回忆起来从提示字(行)的位置开始唱起。如果不做这样的提示,才智就无法从史诗诗章中间的某个情节唱起。在演述前,才智会与史诗录制者商量,从而确定演述的开始位置。对于才智而言,演述中的受众提问与写字提示发挥同等作用,都是为了引导他进行观想,但实际上这两种方式可能都是遗产化进程中受外界力量(包括学者的调查与研究)介入的影响而产生的变化,在一定程度上改变了才智传统的演述习惯。如果不做这样的调整,无论什么时间演述,无论用多少天,才智每一次都只能从故事的开头唱起,如此便无法完成对整部史诗的演述录制。但才智并不承认他脑中存储着一个固有的情节线索,写字或者提问只能提示他从哪里开始,自此以后的情节如何发展,能唱多久,他就无法掌控,依然需要通过铜镜显现的图像来确定。虽然情节的结局基本不变,但在具体情节安排上不同歌手的演述仍有一些差别。进而言之,不同歌手的叙事,开头和结尾或者出发地和终点基本不变,但每个人走的却是不同的路。对于才智而言,从出发地如何到达终点、具体走哪条路皆由铜镜做主。

三、超时空和切割性:从传统媒介到新媒介

格萨尔史诗在演述场域形成了一个以口头演述为内核,从创编到接受,再到音声文本的生成和意义阐释的整一性闭环认知体系。口头传统要求人人参与的现场感与歌手、受众、语境、演述和意义等要素共生共在的整体场,由此构成社区的“部落化”结构。按照传播学家麦克卢汉的界定,言语是一种低清晰度的冷媒介。“冷”,意味着言语所能提供的信息有限,大量的信息需要由受众自己去填补,因此冷媒介要求的参与度高,而这也恰恰是口头演述的基本特征,但当其他媒介介入史诗演述与传承序列时,言语便开始与言语之外的其他媒介发生交集。

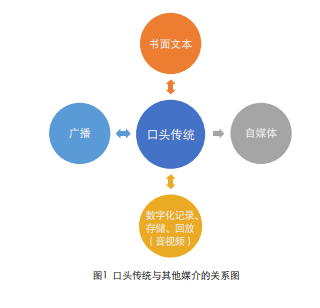

麦克卢汉提出,媒介即讯息。随着社会转型的逐步推进,新环境与旧环境呈现出逐一接续与替代的关系。例如,萧伯纳把新闻媒介纳入戏剧,让戏剧舞台接过新闻媒介争论和人情味的世界,狄更斯在小说中接过了这些东西。随后,电影又接过小说、报纸和舞台等媒介,一股脑儿全都接过来。继后,电视又渗入电影,把“表现无遗的戏剧”奉还给公众。虽然在后期发展中,口头传统也开始分别与书写、广播、音视频和自媒体渐次相遇,然而与上述麦克卢汉所列的“新闻媒介—戏剧舞台—小说—电影—电视”新环境对旧环境再加工的单向接续序列不同,口头演述并没有与其他媒介形成连续性的替代链条,而是形成了以口头演述为中心的扩散圆环式关系(图1)。

通过当下的知识生产与流动路径来看,以口头演述为基础而生成的史诗手抄本或印刷的书面文本俯拾即是。在此过程中,作为媒介的口头演述充当了书写和印刷媒介的内容。这里不仅是为藏族格萨尔吟诵艺人提供了口头演述的底本,而且“格萨尔热”之后,大量印刷的史诗书面文本又返回民间,成为歌手如何认知和界定传统的依据以及口头演述的“标准化”文本,并由此打开新一轮口头演述的传承之链,其间书面文本成为形塑歌手的口头文本和认知观念的重要手段,而此时书面媒介又成为了口头演述的“讯息”。同时,书写和印刷将口头传统从现场语境中剥离出来,使稍纵即逝的口语词汇及其隐蔽的含义定格在书面文本之中,打破“演述场域”、社区、受众的种种传统阈限,将其推向跨越时间、空间和不同人群的超时空对话,塑造并重新安排人的协作模式。史诗的知识生产从口头传统到书面文本,尤其是印刷文本的转移,完成的是从听觉向视觉官能的延伸,而受印刷物所规约的视觉官能又具有自身的特性要求,即整齐划一和连续性。比如,有些有文化素养的格萨尔艺人或地方精英为了追求书面文本在故事情节上的前后一致,会将口头演述情节中的矛盾之处进行调整,使时间空间化,而这是口头演述所不以为然之处。

广播将口头演述位移至电波,像书面文本一样,既取自口头演述,又脱离原语境将超时空的歌手与受众相勾连,将“现场”延展至不同主体的参与性“在场”,同时广播的内容又作为口头演述的讯息返回到民间歌手的口头表达之中,比如格日尖参和才智借助广播学习尕藏智华的曲调,在习得掌握之后形成自己的音声文本。然而,与书写、印刷不同而与口头传统类似的是,广播是声象的延伸,采取的是一种集体收听的形式,只是这种“集体收听”是通过电波的传递而跨空间实现的,并不一定建立在地方知识体系的社区关系之中。但与口头传统不同的是,广播是热媒介,可以被用作背景,不是一定要有人的介入。因此,广播使口头传统“演述场域”的整体场被部分切割,受众的不在场使信息输入与输出的双向交流机制变为单向的信息输出,受众的反馈与反应无法在同一时空直接与歌手演述形成互动,音声文本的生成也因受众与语境交互作用的缺席而无法实现活文本的传统构建。

相比广播,达哇扎巴和才智等格萨尔艺人所使用的音视频录放方式应该是受进入田野的学者或媒体的数字化记录与建档所影响,其影响的渠道可能涵括以下三种:第一,学者或媒体记者的现场录制,社区受众并不在场,局外人成为受众;第二,大型展演活动的现场录制,可能有社区受众的在场与参与,这是较为接近口头传统演述的一种方式,录制者可能是主办方、学者、媒体、游客或当地民众;第三,史诗演述时歌手的自我录制,为日后的回放品咂提供依据。后两种可以使不在场的学者跨越时空研究也许未曾谋面的歌手的演述。与书面文本和广播一样,音视频记录也有反哺民间的案例,比如内蒙古艺术学院音乐学院所实践的史诗抢救工程之一,年轻人奇山就是通过模仿当年博特乐图团队录制的布仁初古拉音视频(包括CD)资料而习得史诗的。显然,这样的超时空模仿已经超越了当年布仁初古拉的“演述场域”,音视频资料亦被超时空的新受众赋予了新的意义,成为奇山传统曲库构建、模块提取和获取创编法则的样本。

实际上,史诗的演述和接受与学者的建档策略不同,口头文本生成的目的是交流,而作为学术文本化的依托形式之一——音视频录制的最初目的是保存,以便为研究者在演述事件之后多次回顾提供便利条件。而由学者的建档方式到歌手自我建档工具的转化过程也对特殊类型歌手的史诗演述传统认知产生了一定的影响。如上文述及的达哇扎巴和才智,脱离神圣语境、回归日常生活之后的音视频回放使歌手在神圣“演述场域”之外具有了关于史诗演述的分类意识和独立判断的认知能力,这在另一个时空中打破了神授状态下的无创编、无词曲搭配、无曲调调用等策略的无意识状态。录制的音视频为我们提供了感知环境、记录建档的媒介,同时又在一定意义上成了规训歌手分类感知和判断的手段。回看录像实际上突破了时间与听觉、空间与视觉感知模式的区隔,扩展了时空的宽度与广度,进而重组从神圣到日常的认知模式。从神圣世界回归日常逻辑与信息交换的一般法则之后,再用神圣世界中的价值观来构拟和规范传统。如果从日常生活进入神圣世界是一种从世俗到神圣的时空转换,那么从神圣回归世俗,更是一种符号系统和认知框架的转化过程。日常生活中的达哇扎巴和才智借助音视频媒介为大脑输入信息与蒙古族巴雅尔从传统语境中集纳信息并无二致,不同的只是来源与渠道。

“媒介即讯息”是因为媒介对人的协作或活动的尺度和形态发挥着塑造和控制的作用,而实际上,任何媒介的“内容”都使我们对媒介的性质熟视无睹。就像书写、广播、音视频作为口头传统的视觉或视听感知的延伸时,我们关注的是媒介转换过程中叙事内容的传递,却很少注意到口头演述本身成了其他媒介的“内容”。与此同时,口头传统的歌手、受众、语境、演述、意义同时在场,主体、生产过程、交流过程同时在线的“整体场”也随之被肢解和切割。随着新媒体时代的来临,电子媒介和自动化依靠电脑、网络、自媒体的驱动建构起了新的整体“场”,使不同主体跨越地理空间和时间维度同时在场且交互作用,口头史诗的“演述场域”也在网络社区中得以重构,借助网络直播、微信群和短视频使“在场”的内涵和交互作用的广度和深度得到了跨时空的延伸。

在田野访谈中,几位歌手都有组建或参与格萨尔史诗微信群的经历,包括甘孜藏族自治州德格县的阿尼和布黑,也包括果洛藏族自治州甘德县的班桑。阿尼和布黑都有各自建立的用于交流学习的格萨尔微信群,群内成员每天持续不断地用60秒语音的方式分享格萨尔唱腔。布黑所在微信群的群主和成员大多不是来自甘孜本地,而是以青海省玉树藏族自治州的格萨尔歌手或学习者为主。之所以跨省建群,是为了向布黑习得传承脉络清晰且被视为“正宗”的格萨尔唱腔。在微信群的网络社区中,成员间构建起互为主体的主体间关系,每位成员既是歌手,也是听众。在口头史诗新的“演述场域”中,史诗唱腔的口头展示、口头语音反馈和表情动图等共同构列着符合微信群交流规律的互动模式,使信息回路的指向更具符号化特征。以60秒为单位的音声矩阵由跨时空的多位歌手或学员共同建构,打破了现有行政区划的地理区隔,同时以学习为目的而制定的人人参与的规则又使网络社区的交互性得以彰显。

此外,班桑、阿尼和布黑还会将格萨尔唱腔录制并保存在手机或平板电脑上。与上述班桑一样,阿尼和布黑在录制长篇史诗或史诗唱腔时,也曾出现演述中间忘记曲调,停下来翻看手机或平板电脑来帮助回忆的现象。因此,口头传统的“整体场”在电子媒介上“复活”的同时,以长篇著称的史诗叙事文本也因手机微信的碎片化特征而呈现出记忆的模糊地带。人的储存能力是知识传递和经验转换的基础。当依托人脑存储、检索和调用曲调的信息处理方式长期被弱化,甚至被取代时,人类自身的储存能力与经验亦会随之逐渐退化。访谈中,班桑、阿尼和布黑都表示依靠电子设备记忆和存储曲调的方式不利于格萨尔史诗的传承。在图1中,书写、广播和音视频虽然改变了口头传统的“整体场”,但上述三种媒介都与口头传统形成双向反哺的互动知识生产过程,而包括微信群和短视频的自媒体技术虽然亦可以为口头传统提供知识转换的通道,但自媒体使史诗叙事的长篇属性被切割,碎片化的音声呈现在一定程度上可能会肢解史诗音声文本的结构法则,使其无法再重返史诗演述的现场,其间改变的不仅仅是知识生产的方式,而且还变革了人的思维和评价模式。因此,于史诗而言,自媒体的交互性和切割性相互交织,矛盾共存。

文章来源:《中国非物质文化遗产》2024年第1期,注释从略,详见原文

文章推荐:屈永仙

文章编辑:陈艳丹