口头史诗的演唱与即兴创作——基于《玛纳斯》史诗的讨论

摘 要:口头诗学范畴中的史诗学,主要讨论史诗的产生、创作,史诗歌手的演述、传承,文本创编规律和法则以及文本的多种异文等不同于书面史诗的特殊性质。我国三大史诗之一《玛纳斯》是典型的口头史诗,其演唱者玛纳斯奇的口头史诗演述创编从19世纪开始得到国际史诗学界的关注和研究,并对国际史诗学界产生深远影响。长期以来,对于史诗歌手在即兴表演当中创编问题的探讨是我国史诗学界的热门话题,文章通过对玛纳斯奇演述活动的长期田野调查,从史诗歌手的即兴创作及其对史诗创编的影响加以讨论和总结。

关键词:口头诗学;即兴创作;《玛纳斯》史诗;玛纳斯奇

以三大史诗为代表的我国数量众多的少数民族史诗均属于口头史诗,而且到目前为止仍然被史诗歌手们演述,以活态形式流传于民间。口头史诗,无论是我国北方的英雄史诗、迁徙史诗,还是南方的神话史诗,都是在“表演当中创作”的。“表演当中创作”是口头诗学理论的创始人之一洛德对于口头史诗深度研究所得出的核心理论观点之一,毫无疑问,已经成为口头史诗、口头传统研究者的普遍共识和可资借鉴的重要理论、成果润泽世界各大洲各民族的众多相关文化研究。按照洛德的观点,史诗来自传统,是民众的集体创作,但作为史诗传统的每一次具体表演以及所产生的文本却属于每一位具体歌手。史诗的内容情节、结构框架、主题思想、故事脉络和历史背景、主要人物和矛盾冲突等要素都来自传统。但是,当一位伟大的史诗歌手站在听众面前开始演唱时,他所演唱的史诗内容本身,演唱中的程式、主题、故事范型,演唱的曲调节奏、歌手配合演唱而做出的手势动作、眼神以及演唱过程中所产生的口头文本在此时此刻完全是属于他自己的。无论从文本层面还是从演唱活动本身来讲,每一位史诗歌手的每一次演唱都是对他本人以及听众都十分熟悉的传统的又一次翻新,每一次演唱所产生的文本毫无疑问都是传统的组成部分,而且这个传统是由歌手储存在记忆深处的史诗大脑文本的现实呈现,是与听众记忆中的传统文本的活态碰撞与对接,并在歌手与听众的互动交流当中延续。传统得到歌手以及民众的双重保护,任何人都不可能革故鼎新,轻易将其改变。史诗自古流传的核心故事内容框架、情节脉络、主要人物关系、矛盾冲突、主题思想都必须严格遵循传统,不能轻易更改,但是由于史诗歌手不是逐字逐句的背诵而是借助程式、主题、故事范型等即兴创编和演唱,因此,每一次创编演唱所产生的文本之间存在差异性是毋庸置疑的。史诗演述过程中,史诗歌手所展露出的才华得到淋漓尽致的表现,歌手及其演述活动和文本在传统中的重要地位也会不断得到民众认可,其地位也会随之而不断得到提高。因此,史诗歌手的个人艺术表现、口头创编能力及个性特征在整个传统中的重要性就显得极为重要。口头传统中对于歌手个人创作能力的认定和研究毫无疑问是口头诗学所关注和讨论的核心问题之一。

一

在史诗歌手们的史诗演唱,即“在表演当中创作”的实践中,口头即兴创作演唱作为一种独特的艺术创作手段一直发挥着不可替代的重要作用,也是史诗发展形成的核心助推要素。当然,这种即兴创作活动并非无源之水无本之木,而是与该民族的史诗传统、口头艺术表达形式,包括程式、主题、故事范型、文本框架等口头诗歌的基本特质密切关联并且与史诗创编演唱者个人的口头表达能力、记忆能力以及超人的语言运用能力和技巧,史诗演唱的曲调、歌手的音韵、音色、声调等多种情形有关。从客观上讲,在浓郁的口头文化氛围中熏陶成长,有超凡艺术禀赋的少年日后要成为一位优秀的史诗歌手必须至少具备以下两个条件。一是民族口头文化长期积累、赓续不断的丰富而深厚的传统及其对未来史诗歌手从小耳濡目染的启迪和影响。具体说,民族的历史、文化、社会环境以及民众的人文情怀、口头艺术创造传统和热情会直接影响和促使史诗歌手从童年时期就开始接触、聆听、耳濡目染,与此同时,在传统氛围中逐步系统地学习和掌握口头即兴创作的基本技巧。口头史诗传承及演唱方面的独特内在规则、程式化特征、即兴演唱特色等为史诗歌手在自己的演唱中尽情发挥才能提供了必要的条件。未来的史诗歌手从幼年时关注并开始学习史诗直到成长为成熟的歌手,都必须倾注极大的热情,并且拥有不断汲取传统艺术、在演唱史诗时即兴自由发挥创作和汲取借鉴其他前辈歌手经验的语境、条件和机会。史诗激情四溢的优美诗行,铿锵有力的节奏旋律,激动人心的内容,让人心惊肉跳、失魂落魄的惊险情节,都会对年轻史诗歌手产生强大的吸引力。二是未来的史诗歌手必须具有异于常人的记忆力,对于口头诗歌的特殊理解能力和感悟力,对于诗歌语言的运用掌握和驾驭能力,与生俱来的天赋、灵气、智慧贯穿始终,加之后天的勤奋努力。这一点,从我国《玛纳斯》演唱大师居素普·玛玛依等一大批优秀的史诗歌手们的身上都能体现。

当然,除了上述客观因素之外,痴迷于史诗的秉性和不懈的努力等主观因素也是造就年轻人成为史诗传统代言者必不可少的因素。因为在不断地演唱实践中,除了必须掌握史诗的核心故事情节发展脉络、结构框架与各种人物之间的关系外,还要对来自古老史诗的故事框架、主题、母题、分支情节以及每一个英雄人物外貌特征、性格、语言个性、武器装备、坐骑以及战场上的一对一较量,出征前英雄人物的准备,毡房的构造,妇女的美貌、服饰等方面的程式加以灵活的“活形态”的记忆背诵,然后在不同的语境中凭借即兴创作功底在群众中开始演唱,毫不胆怯羞涩地展露其才华,并在这种即兴创编过程,即“表演当中的创编”中将这些程式加以有效的衔接,根据不同的语境,将自己脑海中储存的数以万计的程式加以有机的排列组合替换,让这些程式为史诗故事情节和传统叙事逻辑脉络服务,最终创编出令听众满意的史诗篇章。史诗歌手的即兴创作的技法,在最初阶段体现在其根据自己的诗歌语言天赋对史诗的传统内容的保持、拓展或者删繁就简的自由处理以及根据不同的语境调整和替换程式表达方式以此增强史诗的表现力方面。也就是说,一位即兴创作中的史诗歌手既要调动传统的力量,与此同时也要灵活应对现场表演的压力下演述现场观众的反应。毫无疑问,才华横溢的口头史诗歌手不仅是一位吟唱者,更重要的是他是一位即兴创造能力很强的口头艺术家。对于史诗传统与即兴创作,我们可从以下几个例子中一目了然。

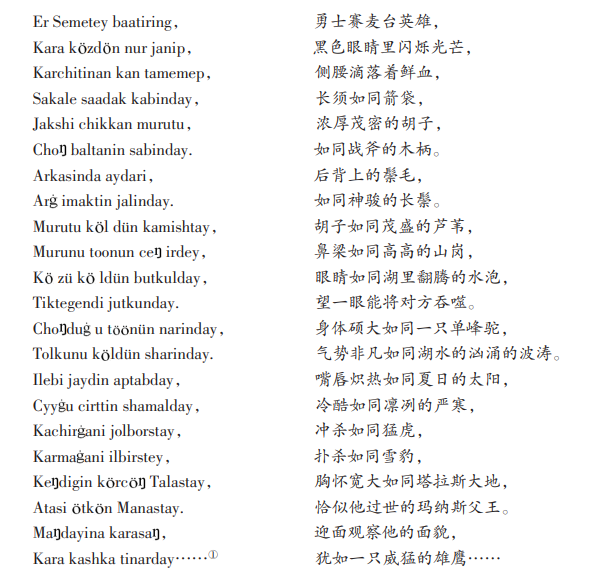

19世纪的大玛纳斯奇特尼别克·贾皮(1846-1902)描述英雄赛麦台的外貌特征时,采用了非常精炼的22行程式化诗句进行描述。

同样描述英雄赛麦台的外貌,20世纪我国《玛纳斯》演唱大师居素普·玛玛依则大大扩展了对于英雄赛麦台外貌形象的程式化描述。当赛麦台指腹为婚的妻子阿依曲莱克的父亲阿昆汗的城堡被青阔交与托勒托依的重兵围困,他们彼此勾结,在妄图以武力强娶她为妻的危急关头,她穿上白色羽翼飞上天去寻找未婚夫赛麦台。史诗歌手通过空中翱翔的神女阿依曲莱克从空中鸟瞰的视角,用丰富的程式诗行描述赛麦台的外貌。这也是居素普·玛玛依唱本中第一次比较细致地描述主人公赛麦台外貌的一个典型段落。总共用了近百行诗句。英雄人物外貌特征、性格、武器装备、坐骑以及史诗中的自然环境、日落日出、月光星斗、出征前英雄人物的准备、战场上敌对双方的一对一较量、毡房的构造、妇女的美貌、敌人的狡诈、丰富多彩的服饰、器皿等都是要靠数以千计的口头程式来描述,歌手会在现场演述的压力下不断地用各种程式编织自己的故事,营造史诗的氛围。

在《玛纳斯》史诗第二部的内容中,赛麦台奇们演唱次数最多,深受听众喜爱的内容除了以上章节之外还有很多,其中传统诗章“赛麦台为寻找阿依曲莱克勇渡乌尔凯尼奇河”也是一个。在居素普·玛玛依唱本中,对赛麦台勇渡乌尔凯尼奇河的壮观景象先后有两次演唱和描述。第一次是赛麦台在古里乔绕和康巧绕的陪同下第一次来到乌尔凯尼奇河岸,目睹巨浪翻腾,气势非凡,湍急的河水吞卷两岸的树木岩石的可怕情景时,史诗歌手对河水的险恶情状总共用 150 行诗进行了描述。比如描述了洪水暴涨的季节,河中马匹大小的鱼在浪涛中滚动,翻滚的巨浪不停地将河岸上的大树卷入河中,木排在河中漂浮,毡房大小的泥块瞬间被河水吞没,遮盖毡房顶部的盖毡般大小的石头在河底滚动发出震耳欲聋的轰鸣声等惊心动魄的场景。巨浪滔天的湍急河水甚是可怕,古里乔绕见状心有顾忌,想掉转马头返回,又担心会被兄长赛麦台指责。在犹豫不决时,他发现对面河堤上一群姑娘正好围在阿依曲莱克周围目不转睛地观察他们的动静,古里乔绕只好鼓起勇气,催马挺进,渡过河去,来到阿依曲莱克面前向她说明自己的身份并要求阿依曲莱克将骗走的赛麦台的白隼鹰交还给他。此时,阿依曲莱克也毫不示弱,向古里乔绕说明了自己的身份和主张,表明了自己不会轻易交还白隼鹰的决心。赛麦台在对岸用千里眼将古里乔绕的所有行为看在眼里,随后便骑上阔克铁勒克骏马跳入河中,在渡河过程中遇到前所未有的险境,后悔自己没有把心灵相通的另外一匹骏马塔依布茹里留在身边。他暗暗向水神伊利亚斯祈祷,希望神灵给自己赐予力量和勇气。在他几乎要被汹涌的河水淹没冲走的危难时刻,水神伊利亚斯才突然出现,牵住阔克铁勒克骏马的缰绳,把赛麦台连人带马拖到河对岸,挽救了他和坐骑的生命。类似的场景,同一条河流的第二次描绘,与前一次的不同,歌手删繁就简仅用32行诗句来进行描述。显而易见,即兴创编是玛纳斯奇们惯用的创作手法,主要体现在史诗情节中同一个场景、人物或其他事物采用或长或短的程式来表现方面,并且是根据不同的语境有不同的变化。

19世纪得到 W·拉德洛夫的关注并进行采录的玛纳斯奇们,由于把 W·拉德洛夫视为沙俄官员和贵客,所以在演唱玛纳斯英雄的故事时反复强调他与俄国沙皇之间的友谊,并且将此类情节在演唱过程中顺势加进了史诗《玛纳斯》文本当中,而这却恰好被 W·拉德洛夫敏锐地观察和捕捉到,并成为日后学者们讨论口头史诗即兴创编受演唱语境影响的鲜活例证。这种情况在我国著名玛纳斯奇居素普·玛玛依的史诗演唱生涯中也比较多见。

居素普·玛玛依的史诗《玛纳斯》唱本从20世纪60年代开始到20世纪末从其口中先后被记录过三次。他在三次演唱过程中,由于受时代及社会环境影响和语境变化而对自己不同时期的唱本进行过许多添加或删减。譬如,60年代之初把柯尔克孜族的起源通过与40个姑娘的传说联系起来进行讲述,而当后来柯尔克孜知识分子中有些人对该传说提出质疑,说该传说已经成为有损民族形象的文化符号时,居素普·玛玛依便在自己后续演唱的唱本中立刻把该传说用其他有关“柯尔克孜”起源的古老传说来替换。此外,居素普·玛玛依于20世纪80年代被邀请到北京说唱史诗时,在自己的唱本中增加了许多描写契丹古城别依京城貌形象而生动的诗句。这些诗句诗章与这位著名玛纳斯奇此前的一些诗句诗行形成了鲜明的对照。1964年当居素普·玛玛依演唱《玛纳斯》史诗第六部《阿斯勒巴恰——别克巴恰》的结尾时,作为终结篇唱出,别克巴恰活到93岁离开人世,身后并没有留下子嗣。当时玛纳斯奇唱道:

没有为他唱丧歌的妻子,

他身后没有留下的儿女。

……

当时他虽然以这样的诗句来结束该段情节并以此作为《玛纳斯》六部史诗的结尾。但有意思的是,到了20世纪80年代初,他却又补唱了第七部和第八部的内容两万多行。可见居素普·玛玛依的即兴创作天赋非常高。不仅如此,我们还可以从他连续三天三夜说唱史诗《玛纳斯》的说唱技艺中体悟。吉尔吉斯斯坦大玛纳斯奇萨恩拜·奥若孜巴克(1867-1930),也曾对自己的唱本进行大胆地拓展和延伸,甚至还无中生有地在自己的唱本中插入了一段关于玛纳斯赴麦加朝觐往返等情节。这也是史诗歌手即兴创作能力在史诗创编中的具体体现,只是其插入史诗内容的章节受到质疑。由于类似插话、内容的拓展比较多,这位玛纳斯奇的《玛纳斯》唱本第一部的篇幅居然长达180378诗行。更有甚者,吉尔吉斯斯坦的另一位玛纳斯奇萨雅克拜·卡拉拉耶夫(1894-1971)说唱的史诗《玛纳斯》《赛麦台》《赛依铁克》三部完整内容、凯耐尼木英雄及其儿孙们的韵散结合的简短故事,被记录的内容总共加起来有500553诗行。很多类似的记录和传说给我们提供了非常明确的信息,即在玛纳斯奇的史诗演唱技艺中,即兴创作占有很重要的位置。

W·拉德洛夫在19世纪的田野采访中曾经询问一位柯尔克孜史诗歌手:“你能演唱哪一首歌(史诗传统章节)?”那位歌手毫不犹豫地回答说:“无论是什么歌,我都可以给你唱。因为神灵赋予我歌唱的天赋,他随时随地会把歌词送到我的口中,我无需去记忆或寻觅那些歌词;我学唱歌曲从来没有背诵过歌词,只需开口演唱,所有的歌词将自我的口奔泻而出。”W·拉德洛夫对那些只唱“自己的歌”的歌手们有这样的评价:

“他们不仅仅歌唱自己熟悉的歌。因为在史诗鼎盛的时代,不存在任何现成的歌。唯一有的就是史诗的核心故事框架,歌者只能凭借自己的领悟把它们歌唱出来,根本就不唱其他人创作的歌,只有自己来创作和歌唱……任何富有经验的歌手,只凭借自己当时的情绪即兴演唱自己的歌,他从来就不会原封不动地重复

从W·拉德洛夫的论述中,我们可以发现他已经开始潜心关注玛纳斯奇们的史诗演述技巧和方式,如一位史诗歌手某一次特定的演唱既不是完全靠记忆进行复诵,也不是在每一次表演时都要彻底创新,而是表演传统的一种惯制允许他在一定限定之内发生变异等等。他发现了口头创作的叙事单元(即程式)、听众的角色、完整故事及其组成部分的多重构型、口头叙事中前后矛盾所具有的特殊含义、如何在即兴创编中保留传统以及如何有效保持口头创作中新老因素的混融交织等口头史诗特有的规律性法则。通过对19世纪柯尔克孜族史诗传统的细致研究分析并将其与荷马史诗进行比照之后,W·拉德洛夫指出19世纪是柯尔克孜族“真正的史诗时代”。

二

在柯尔克孜族的文明发展史中,诗歌(史诗)处于绝对优势地位,围绕史诗的特殊传统形成了一种口头史诗演述氛围和绝佳环境。这也就是 W·拉德洛夫所说的“真正的史诗时代”。这种氛围和环境为《玛纳斯》这一世界上规模宏伟、影响深远的史诗的诞生起到了巨大的支撑和助推作用。在此进程中,从前辈的集体创作成果、形成的传统与富有天赋的个体创作的精华部分通过各种渠道不断地沉淀和汇入史诗《玛纳斯》中,从而使得史诗越来越宏伟、越来越生动、越来越波澜壮阔。再加上柯尔克孜语言作为一种黏着语,本身就具备自然和谐的韵律美和独特韵味,为口头史诗创编提供了难得的先决条件。即兴演唱为史诗歌手充分利用自己的优势创编和演绎创造了条件,使他们从容地为史诗增光添彩,为后代加以继承这部弥足珍贵的史诗杰作发挥过难以替代的重要作用。毫无疑问,即兴创编技艺、形态以及它作为文化心理“基因”在柯尔克孜族民间自古代代相传。郎樱先生针对玛纳斯奇的即兴创作鞭辟入里地指出:“玛纳斯奇学唱《玛纳斯》并不是一字一句地死记硬背。他们首先要掌握的是《玛纳斯》各部主要篇章的基本内容。以第一部《玛纳斯》为例,主要篇章就是‘玛纳斯的诞生’‘玛纳斯的少年时代’‘玛纳斯的婚姻’‘阔阔托依的祭典’‘七汗谋反’‘阿勒曼别特的故事’‘伟大的远征’等,每一个玛纳斯奇将这些主要篇章的主要情节牢牢熟记,然后牢记史诗中各种人物以及来龙去脉,相互间错综复杂的关系,牢记各种固定的叙事模式(战争叙事模式、仪典叙事模式、婚礼叙事模式、英雄人物肖像描写模式、武器来源及战马特殊的描写模式),还有大量固定的套语(程式)。玛纳斯奇在演唱时,即兴创作的余地很大,他们演唱史诗,既可使一棵普通的树木变成枝繁叶茂的大树,又可对枝叶繁茂的大树加以整枝修叶,使之变得精干挺拔,玛纳斯奇可以充分发挥他的即兴创作才能。较有名望的玛纳斯奇大多具有极强的即兴创作能力,他们见多识广,有深厚的民间文学功底,他们上知天文、下知地理,他们对民族的历史、文化和民风民俗的知识非常丰富。他们经常在原有的史诗框架中增添许多新的内容、新的人物。每一个玛纳斯奇演唱的《玛纳斯》都具有自己的特色。”

我们从20世纪60年代至80年代期间从居素普·玛玛依口述中多次反复记录的史诗《玛纳斯》部分章节中可以清楚地看到,其不同时期记录的唱本之间存在这样或那样的变化,这是玛纳斯奇为了时代、环境、社会发展变化的需要,对自己所演唱的史诗内容不断进行润色、演绎和改变的真实反映。针对史诗歌手即兴演唱以及文本出现的这种变异,除了郎樱之外,国内外学者也有很多分析和研究。比如,吉尔吉斯斯坦的研究者在对比分析萨雅克拜不同时期演述的同一个章节的文本过程中发现他心情放松、自由自在、情绪高涨时所演唱的唱本与他身体不适、情绪低落、勉勉强强演唱时的唱本之间存在许多差异性,并对此进行过专门的比较研究。类似情况在藏族的说唱《格萨尔王传》艺人中也常见。藏族民间至今还流传着“每个藏族人心中,有一部《格萨尔》”的谚语。

玛纳斯奇的即兴创作才能不可能在统一水准上。即兴创作水平和能力的高低使得玛纳斯奇们被分为大玛纳斯奇、小玛纳斯奇、学徒玛纳斯奇等各种不同的等级。很显然,即兴创作能力和水平是评判玛纳斯奇演唱技艺高低的核心要素。因为,只有即兴创作能力超强的玛纳斯奇才能在民间演唱实践中到达人们所期望的艺术水准,最终创编出属于自己的独一无二的史诗文本,赢得民众认可。而那些即兴创作水平不高和平庸的玛纳斯奇无法将史诗演唱到极致。即兴创编能力的高低会直接影响到即兴创作的速度,从而决定能否机动灵活地临场发挥,直接影响进一步拓展史诗文本的内容和史诗演唱质量。因此,虽然大部分青年人对学习史诗《玛纳斯》充满了渴望和热情,也掌握了史诗的一部分传统章节和重要篇章,但由于其即兴口头诗歌创编能力有限,依然没有足够的潜力继续深入地拓展该项技艺,成为真正玛纳斯奇的梦想也就难以实现。

1989年8月,德国波恩大学的教授卡尔·莱歇尔先生在乌鲁木齐居素普·玛玛依家中采访他时曾问道:“我现在给您讲一段故事的话,您能立刻以诗句的形式说唱出来吗?”居素普·玛玛依当场回答:“我可以做到。那样的话必须具备以下几方面的条件。最关键的是,地名、人名、时间,事件的历史背景必须完整。必须是我所熟悉的地域文化和风土人情,最后是要与我的情感、思想、理念、观点相互一致和吻合才行。只有这样,我才能凭借我诗人的创作才能,把故事转换为诗歌的形式。”从这简短的对话中,我们可以在一定程度上为破解口头诗学理论问题找到答案或者受到启示。莱歇尔的提问和居素普·玛玛依的回答一方面指出了玛纳斯奇要想达到史诗演唱的一个高度就必须拥有或者掌握即兴诗歌创作的基本条件和素质,与此同时也显示了史诗歌手具备足够的即兴创作的潜质这样的事实。相同的结论,我们不仅从他的《玛纳斯》史诗文本中,也可以从居素普·玛玛依所演唱的《玛玛凯与绍波克》《图坦》《托勒托依》《巴合西》《江额勒穆尔扎》《库尔曼别克》《艾尔托什图克》等十余部柯尔克孜族民间史诗或叙事诗的成就中得到验证。除此之外,我们可以从居素普·玛玛依说唱的史诗《玛纳斯》的各个部分和其他小型史诗当中发现诸多民歌、民间故事、民间传说,尤其是神话故事情节被广泛引用的事实。玛纳斯奇在即兴创编时,在史诗原有的传统基础上融入了他们自己的情感、自己从前辈口中吸纳和收获的理念以及自己的思想。《玛纳斯》史诗之所以有各种不同的异文变体并且形成了各种不同的流派,也说明了歌手的即兴创编的重要性以及不同的歌手之间所存在的不同风格的差异性。

柯尔克孜族是一个即兴诗歌创作极为丰富的民族,即兴诗歌创作至今在民间长盛不衰。有鉴于此,区别一般的民间即兴诗人(阿肯)与玛纳斯奇的即兴创作之间的关系非常重要。柯尔克孜族现当代即兴诗人创作的基本上都是在特定现场语境下,在特定的时间、地点,以即兴方式当场抒发情怀,或喻古讽今或针砭时弊,天马行空表达思想情感的一种创作形态,不受任何既有文本的限定,随心而动,随情而走,随口而出。其最突出的特点就在于即时性。阿肯将自己高超的语言才华、机智敏锐缜密的思维同现场语境紧密融合,通过自己的现场观感而抒发出来。与此相对应,玛纳斯奇的即兴创作则受到史诗文本以及现场语境的双重限定,他们不能像一般的即兴诗人那样天马行空地随心所欲地进行创编,而是必须要遵循传统,在史诗传统故事情节脉络、人物关系脉络和史诗的固定的核心内容基础上,凭借脑海中储存的无数程式来营造自己的文本,在限定之内展现自己的

还有一种情况,有一些即兴创作能力、说唱技艺还没有磨炼到以韵文体的形式自如地演唱史诗《玛纳斯》的歌手,因为自身演唱水平的欠缺便选择了以通俗的散文体或者韵散结合的形式演述史诗《玛纳斯》。这类民间艺人群体在当代柯尔克孜族民间也较普遍。他们以韵散结合体讲述史诗《玛纳斯》时,便会采取下面的策略。他们以通俗的语言讲述史诗《玛纳斯》故事情节,当讲到人物对话时却采用诗歌体的方式。正是因为这种情况,在民间便流传着为数不少的散文体与诗歌体相互混杂的韵散结合的史诗变体文本。在我国20世纪60年代搜集记录的变体中这种情况不少。作为《玛纳斯》史诗传统的当代一种特殊形式,我们对此也不能视而不见或一味持一种消极的态度。这种情况有以下两种原因,第一是玛纳斯奇本人的演述水平使然,第二是记录工作者们为了赶工作进度、节省时间、加快记录速度,紧随不舍、不断地催促无形中给农牧业生产最忙碌的季节中为了生计奔忙的玛纳斯奇造成很大的心理压力和思想负担,在这种情况下玛纳斯奇们为了摆脱“麻烦”,也采用过上述概述的办法。

三

口头史诗歌手的创编和演唱具有明显的即兴特点。没有即兴创作,口头史诗作为一种传统听觉艺术的特征就不可能显现。在即兴创编和演唱过程中玛纳斯奇不仅要保留传统,同时要具备一定的创新创编能力,在自己高亢洪亮的嗓门下,还要严格把握和保持一种稳重的平衡度。当然玛纳斯奇们也必须在增强史诗演唱时的语言艺术、修饰表达能力的同时,还要借助动作手势表情、音调节奏旋律的辅助,才有可能达到自己期望听众期待的演唱效果。玛纳斯奇不只在听众中应邀演唱史诗,玛纳斯奇之间的同场竞技也是柯尔克孜族史诗演唱传统十分独特的口头史诗传承景观。玛纳斯奇们进行史诗演唱表演竞赛最典型形式是两位玛纳斯奇面对固定的听众群体,首先由一位玛纳斯奇根据听众的申请选择史诗中矛盾冲突比较激烈、出场人物众多、人物关系错综复杂、情节扑朔迷离而又非常吸引听众的一个传统精彩诗章开始演唱。当前面的演唱者连续演唱数个小时,唱到史诗的一个完整章节结束,故事情节出现拐点时停止,第二位玛纳斯奇必须要即刻接续前者演唱的内容并将第一位的故事情节连贯下去继续演唱,而不能另外选择一个与前者所演唱的内容毫无关联的诗章。这种接力式的演唱竞赛表演通常要在大型庆典仪式场合、众多听众面前公开进行。在这种情况下,民众不仅会全神贯注地欣赏史诗、评判每一位玛纳斯奇史诗演唱技术水平和技艺,与此同时还会比较客观公正地评判出两位玛纳斯奇的史诗演述水平的高低。在民间至今依然广为流传着历史上在重大场合著名玛纳斯奇们之间进行演唱史诗《玛纳斯》经典对决表演的传说佳话。类似的情况,在蒙古族的江格尔奇们中也曾经有过。在类似的技艺比试中,无疑机智的应变能力和即兴创作的才华将起到重要的作用。

总之,口头史诗创作与一般的书面创作的诗歌作品有本质区别。口头史诗歌手从最初的学习口头创作技巧到进入真正的创编过程都与书面诗歌的创作大相径庭。口头史诗歌手是在口头-听觉的交融中完成学业并不断完善的。口头史诗是歌手用口头方式,在表演当中创作完成的。口头史诗的文本也是在口头演唱现场即时产生的,而其传播也是在同一时间内完成。每一次演唱就是一次新文本产生与传统的一次传播。史诗的演唱、创作、传播、保存等同时发生,彼此交融,是口头史诗创作的本质特征。每一个方面都是不可或缺的交互作用的共同体,构成了口头史诗演述现场的文本创作、传播过程,反映出演述仪式的不同侧面。史诗歌手在这一过程中扮演多重角色,他既是表演者、创作者,还是传播者、保存者,而即兴创作能力则是其不可或缺的基本技巧和技术素养。口头演唱是活态史诗的生命。离开了史诗歌手的演唱,离开了听众,离开了口头演述的语境及歌手与听众的互动,口头史诗最初的原始性本质就将改变,会逐步走向口头与书面交融杂糅,并最终脱离口头性而走向书面经典化之路。

文章来源:《社会科学家》2021年第10期,注释从略,详见原文

文章推荐:屈永仙

文章编辑:陈艳丹