沈从文是一个善于向中西方文学学习叙事方法和技巧的作家,早在二十世纪三十年代初就具有文体作家的称誉。沈从文的文学创作,不拘常格,手法多样,重视对民间文学的借鉴吸纳,其湘西创作多运用湘西民歌与民间故事,有的湘西小说创作甚至传说化。已往的沈从文研究者对湘西创作与民歌的关系研究较多,对民间故事与沈从文湘西创作的联系则关注非常有限。金介甫和凌宇注意到了这一点,但都止于提出论断,并未进行具体分析。本文从实证出发来显现民间故事特别是苗族民间故事与沈从文湘西创作的多种联系,揭示出沈从文湘西创作的内源性民间文学传统。

一

民间故事是民间文学的一种,广义的民间故事指“民众口头创作的所有散文体的叙事作品,包括神话、传说、幻想故事、生活故事、民间寓言、民间笑话等。”[1]沈从文从小受民间故事的熏陶,在大人们摆“龙门阵”聊天讲故事时,那些挂在山里人嘴边的故事就代代相传,[2]他还非常喜欢一个当战兵的表哥常为他说苗人故事。[3]由于对民间故事长期耳濡目染,沈从文在开始湘西创作时就把民间故事作为了创作源泉,有的作品直接将民间故事作为引用或叙述改写的内容。

沈从文在1926年3月29日的《晨报副刊》上发表了《生之记录》,小说在第二部分引用了一个苗族大姐讲述的关于笛子起源的传说故事,[4]这是沈从文最早在创作中直接引用民间故事。[5]通过该故事的引用,小说介绍了笛子是怎么来的知识,也解释了笛声悲惨的原因,同时还渲染了“我”闻笛而倍感寂寞的心情。

沈从文更多的创作是对民间故事进行叙述改写。1926年7月,沈从文发表了寓言体小剧《三兽堵波》,沈从文说:“这原是一个传说,一个原始的神话”。[6]该剧将兔子在月中的传说寓言化,突出了兔子赴火甘愿为佛王献身的精神。在《关于〈三兽堵波〉》的附文中,沈从文还进一步探究了中印两国有关兔子在月中传说的不同来源,有考释传说的意味,[7]显示出沈从文对传说故

事的兴趣。另一独幕笑剧《霄神》也是对凤凰民间传闻轶事的改写,霄神是湘西傩戏诸神之一,原意为凌霄天神,乡民们也用同音字称其为“小神”,霄神是凤凰当地人并不受欢迎但又不敢不欢迎的一位“小神”,当地人有一些关于霄神的故事。[8]《霄神》写的是外甥因赌博输光了钱,偷偷溜进舅舅屋里假装为霄神显灵,骗吃舅舅的酒食供品最终被发现的故事,从而将凤凰民间口头中关于霄神的信仰和故事书面化。

1929年,沈从文发表了《媚金·豹子·与那羊》和《七个野人和最后一个迎春节》两篇传说小说化的小说。《媚金·豹子·与那羊》写媚金与豹子的爱情悲剧,叙述者明确说道:“一个熟习苗中掌故的人,他可以告你五十个有名美男子被丑女人的好歌声缠倒的故事,他又可以另外告你五十个美男子被白脸苗女人的歌声唱失魂的故事。若是说了这些故事的人,还有故事不说,那必定是他还忘了把媚金的事情相告。”[9]为强调故事的真实可信,叙述者还进一步交待故事来源于大盗吴柔,而“吴柔是当年承受豹子与媚金遗下那只羊的后人,他的祖先又是豹子的拳棍师傅,所传下来的事实,可靠的自然较多。”[10]更为明显的是,小说叙述采用解释事物起源传说故事的常用笔法“这就是……的由来(原因、理由)”写到:“都因为那一只羊,一件喜事变成了一件悲剧,无怪乎白脸族苗人如今有不吃羊肉的理由,”[11]突出了传说小说化的特点。《七个野人和最后一个迎春节》据沈从文与金介甫的谈话,“是个可靠的民间故事”。[12]历史上,由于统治者对湘西少数民族的压迫,在苗族民间故事中留存有苗族人民反抗压迫的传说故事,如《吴八月起义的故事》和《张秀眉的故事》等,[13]小说写的正是七个土著因为反抗外来官兵的强制性风俗变革——禁酒,一起躲进山洞聚众饮酒而终遭杀害的内容,对苗族口述历史传说进行了艺术化呈现。

与以上整体引用或叙述改写民间故事不同,有的小说是以叙述加速的概要方式来转述民间故事的,《月下小景》即其代表。小说概要转述了本族英雄追赶日月的故事,“‘……本族人有英雄追赶日月的故事。因为日月若可以请求,要它停顿在那儿时,它便停顿,那就更有意思了。’这故事是这样的:第一个××人,用了他武力同智慧得到人世一切幸福时,他还觉得不足,贪婪的心同天赋的力,使他勇往直前去追赶日头,找寻月亮,想征服主管这些东西的神,勒迫它们在有爱情和幸福的人方面,把日子去得慢一点,在失去了爱心子为忧愁失望所啮蚀的人方面,把日子又去得快一点。结果这贪婪的人虽追上了日头,却被日头的热所烤炙,在西方大泽中就渴死了。”[14]在此,小说叙述以概要转述的方式重续了楚文学的神话传统。而在《凤子》中,沈从文更是采用作品中人物语言提及的快速处理方式说到了神巫在王杉堡的爱情传说以及当地有关草蛊的故事,对民间故事的具体内容则予以省略,显现了叙述的加速。

二

俄国汉学家李福清在研究中国小说与民间文学的关系时指出,要注意“民间文学对作家创作的影响;作家怎么利用民间文学的作品,母题,形象,语言”等。[15]从沈从文的湘西创作来看,民间故事在影响沈从文湘西创作的内容之时,沈从文的湘西创作也注意了对民间故事母题的利用。

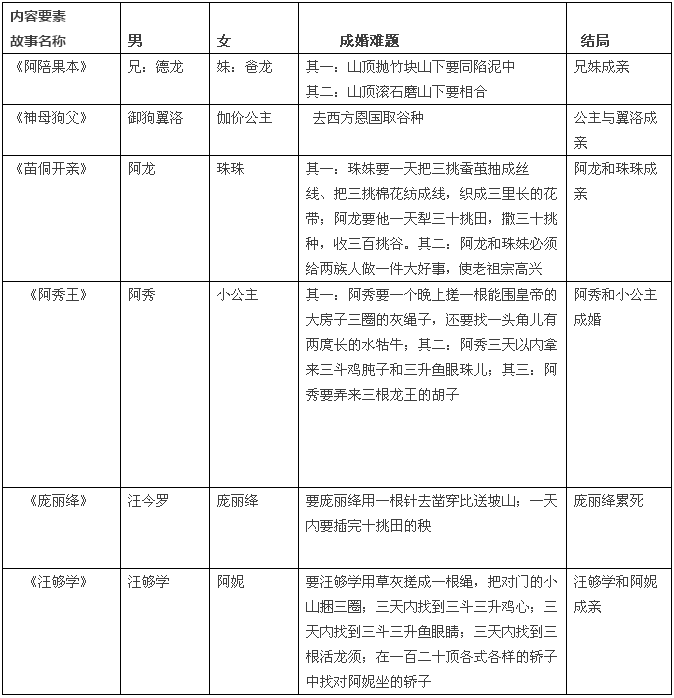

民间故事母题是在民间故事、叙事诗等叙事体裁的民间文学作品中反复出现的最小叙事单元,“是一个故事中最小的、能够持续在传统中的成分”。[16]俄国学者普罗普对于俄罗斯民间故事的形态学研究、华裔美国学者丁乃通对中国民间故事类型的索引以及芬兰学者阿尔尼和美国学者汤普森的AT分类法研究都发现民间故事形成了若干基本类型和母题,难题婚姻即设条件考验成婚就是其中常见的一个叙事母题,丁乃通在《中国民间故事类型索引》中所列851A、851B和851C和920C1型都有难题婚姻母题。[17]从具体的民间故事来看,伏羲女娲和尧舜禅让的传说中就有难题婚姻,苗瑶起源神话中兄妹成婚也是难题婚姻。[18]贾芝编选的中国民间故事《三根金头发》同样是难题婚姻。[19]在燕宝编的《苗族民间故事选》和谢馨藻整理的《苗族民间故事》二书所收集的苗族民间故事中,难题婚姻也较常见,如下表所示:

沈从文的湘西情爱小说有的就运用了民间故事中的难题婚姻母题,如代表作《边城》。小说所写的翠翠和傩送兄弟的爱情故事就是难题婚姻形式,天保

傩送兄弟追求翠翠,天保选择的是走车路,傩送选择的是走马路,老船夫充当了婚姻难题的设计者,他按地方规矩设难题,“车是车路,马是马路,各有走法”,如果走的是车路,就应当由“爹爹作主,请了媒人来正正经经同我说。走的是马路,应当自己作主,站在渡口对溪高崖上,为翠翠唱三年六个月的歌。”[20]后来天保傩送兄弟各自开始完成难题,天保请了媒人来说,傩送也开始在十五的月夜给翠翠唱歌,但由于爱情故事是一女两男模式,民间故事难题婚姻一女一男模式中的大团圆结局在《边城》中被悲剧性结局替代,这是难题婚姻母题运用中的变形,即是一种“那些对于基本框架来说是派生的形式。”[21]

《边城》中翠翠和傩送兄弟的爱情故事也是民间故事中穷女富嫁母题的运用。早在二十世纪三十年代,有人在读《边城》时就指出:“这儿乃有所谓‘丑小鸭’的悲哀。”[22]这一观点富有创见地注意到了翠翠和傩送兄弟爱情故事与丑小鸭型民间故事的某种类似性,在众所周知的“灰姑娘”型民间故事中,穷女富嫁被反复叙述,燕宝编的《苗族民间故事选》之《欧乐与召纳》就是这一类型的故事。欧乐美丽善良贫穷,受后母虐待,是苗家的“丑小鸭”和“灰姑娘”,但她遇到了一个不嫌贫爱富且十分爱她的富家公子召纳,最后二人克服重重障碍成亲。[23]小说《边城》没有“灰姑娘”型民间故事中的后母元素,但保留了穷女富嫁的叙述要素。翠翠和二老傩送的爱情属于“有钱船总儿子,爱上一个弄渡船的穷人家女儿”,[24]漂亮善良的翠翠只是一个光人,她与二老相爱,二老傩送不要磨坊要渡船,翠翠在爷爷死后终于得到了二老父亲船总顺顺的首肯,“商量把翠翠接到他家中去,作为二老的媳妇”,[25]叙事演绎的正是穷女富嫁母题。

三

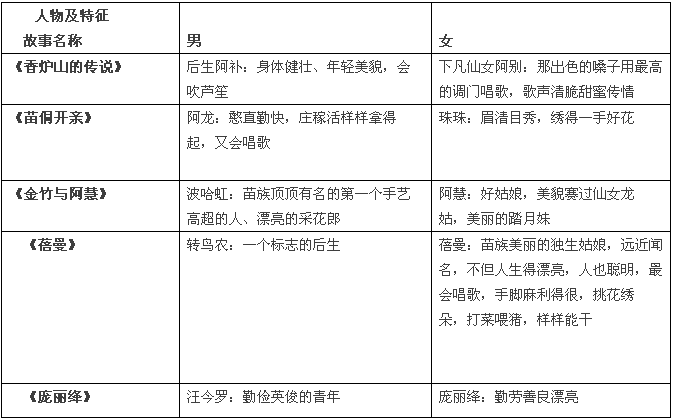

民间故事有自身的艺术技巧和特点,“民间故事的人物设置与情节结构具有程式化特点”,[26]它表现在民间情爱故事的人物设置上就是相恋的青年男女主人公大都是英雄配美女,与传统作家文学中的才子佳人模式相呼应。仍以燕宝编的少数民族民间文学丛书之《苗族民间故事选》和谢馨藻整理的《苗族民间故事》所收集的青年男女情爱故事为例,其中男的多是能干的英俊小生,女的则特别美丽多情,男女双方可说是一种绝配,如下表所示:

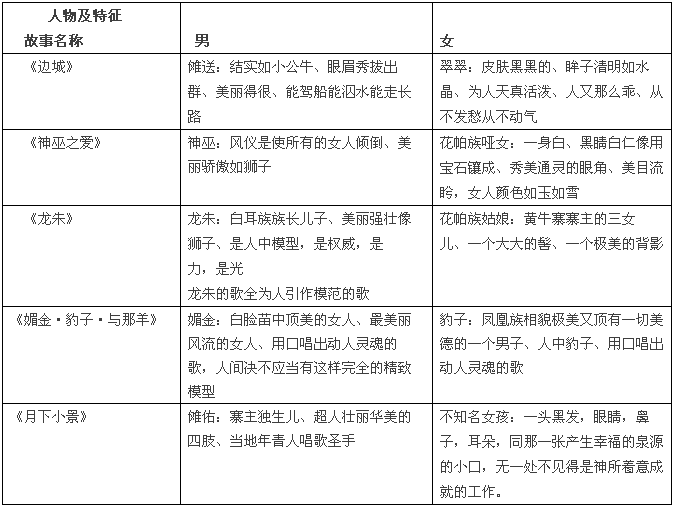

沈从文的一些湘西小说就利用了民间故事的这种人物设置,“故意将苗族的英雄儿女,装点得像希腊神话里阿坡罗倭娜斯一样”,[27]一对对青年男女,男俊女美,不期而遇,互相对歌,一见钟情,无可教药地狂爱对方,既体现了英雄配美人的人物设置,又体现了“真正民间文学的另一特点,作品中的人本身就是伟大的,不是靠了别人才伟大”,[28]如下表所示:

主仆人物设置是民间故事人物设置中的另一种形式,其中的仆人都是忠实的义仆。斯蒂·汤普森曾在《世界民间故事分类学》中指出全部民间故事中有一类是表现耿耿忠心的忠实的仆人,[29]丁乃通的《中国民间故事类型索引》则将仆人的忠告归为910B型。[30]沈从文的小说《龙朱》和《神巫之爱》借鉴民间故事的主仆人物配置,出现了矮奴和五羊这样忠实于主人的仆人。如《龙朱》中的忠实仆人矮奴对龙朱说:

“主,我是你的奴仆。”

“难道你不想做朋友吗?”

“我的主,我的神,在你面前我永远卑小。谁人敢在你面前平排?谁人敢说他的尊严在美丽的龙朱面前还有存在必须?谁人不愿意永远为龙朱作奴作婢?”(沈从文:《龙朱》,《沈从文全集》第5卷,北岳文艺出版社,2002年版,第330页。)

矮奴的义仆形象还体现在行动上,他为主人探听花帕族美丽女人的情况,创造主人与女人直接对歌交流的机会,并在自嘲中突出主人的魅力,最终促成了主人的恋爱。

《神巫之爱》中的五羊也是忠实的仆人,叙述者明确说:“这仆人是从龙朱的矮奴领过教的”,“他在主人面前,总愿意一切与主人对称,以便把自己的

丑陋衬托出主人的美好。”[31]五羊帮主人神巫找白衣哑女,了解清楚她的情况,替神巫向女子唱歌,用自己的身体帮助神巫爬窗子会白衣哑女,“窗开后,五羊先是蹲着,这时慢慢的用力站起,于是这忠实的仆人把他的主人送进窗里去了。”[32]无怪乎有人认为“他那忠实的态度和伶俐的口才,是很使人相爱的。”[33]对此种主仆,过去有研究者从中西文学比较的角度认为“同有一个愚蠢而颇具风趣像Don Quixote里的山差邦托的奴仆”,[34]“类似西方喜剧中常见的那类丑仆角色,属于莎士比亚《威尼斯商人》中朗斯洛特·高波一类人物”,[35]这种论断自有其道理,但如果我们把目光向内和向下,则会发现这实际上是民间故事中主仆人物设置方式的运用。

四

沈从文的湘西创作对民间故事艺术的运用还体现在其它一些方面,其一是小说故事时空的模糊性。时间和地点的宽泛性或者说模糊性是民间故事的传统表现方式和习惯叙事语法之一,“民间故事的主人公多是泛指的,故事的时间、地点也多是模糊含混的。”[36]沈从文的一些湘西小说就具有时空的宽泛性或模糊性,在《神巫之爱》、《龙朱》、《月下小景》、《媚金·豹子·与那羊》等小说中,沈从文有意模糊故事发生的时间背景,即使指明时间,也多是四季时间或昼夜时间,而非时代特征鲜明且有确切标记的时间,故事的主人公也是泛指的。如《神巫之爱》,不给神巫命名,也不提供观众和白衣女子的姓名,叙事时间标记采用“第一天的事”、“晚上的事”、“第二天的事”、“第二天晚上的事”这样的昼夜时间来写,有意让确切的时间点缺乏,读者始终无法知道具体时间,小说中人物的言行不能进行明确的时间定位,从而显现了这是一个民族超越时间的生活,是一种“常”的人生式样,恰如《月下小景》的叙述者所说,它是“一些为人类所疏忽历史所遗忘的残余种族部落聚居的山砦。他们用另一种言语,用另一种习惯,用另一种梦,生活到这个世界一隅,已经有许多年”。[37]小说《七个野人和最后一个迎春节》中的七个土著主人公也是集体无名无姓,小说给出的是四季时间,通过标本化的无名个体显现出一类人的共同生活际遇,突出了恒常性,显示出民间故事的叙事特征,凌宇在论析沈从文的这些小说时就曾感觉这是“一种类似民间故事、童话、神话的表现方法。”[38]

其二是小说的“三段式”结构。“三段式”结构是民间故事的常见结构,也叫“三迭式”和“三复式”。华裔美国学者丁乃通引用中国民间故事收集者肖崇素对中国民间故事基本特点的描述观点:“一般民间故事,……行动展开的‘阶段性’(三个问题、三个困难、三次遭遇等等)。”[39]丹麦民俗学家阿克塞尔·奥尔里克在探讨民间叙事“重复律”时也指出:“最常见的重复次数几乎总是三次,而数字‘3’本身也是规律之一”。[40]民间故事的这一结构也被沈从文小说借鉴。《边城》主要写三个端午节的故事,情节三段,先是开端,始于爱情的缺失,再是发展,经过一些中间的功能项到相恋,其中有两个平行的序列,大老走车路,二老走马路,最后是悲剧性结局。再如《神巫之爱》写神巫三天三夜的故事,其中第一天和第一夜,神巫来云石镇做傩祭法事,被热烈而多情的女性包围,神巫却只对白衣哑女一见钟情。第二天和第二夜,神巫和仆人寻找白衣哑女并向她唱歌,却错把姐姐当妹妹而遭遇失败。第三天和第三夜,在仆人彻底了解清楚情况后,神巫采取行动爬窗入户发现姐妹同睡一床,小说至此嘎然而止。《媚金·豹子·与那羊》的情节同样三折,开始写媚金与豹子唱歌定情,约定在宝石洞相会,进展出奇的顺利。然后媚金早早来到了洞中等豹子,而豹子预备送一只纯白小羊给媚金作为初夜的礼物,找地保找本村人都未能找到纯白的小羊,在去另一村的路旁草中找到了一只天赐的纯白小羊,但羊受伤把一只脚跌断了,豹子又只好折回地保家为羊涂药,从而耽误了约会时间,出现波折。最后媚金等到快天亮仍不见豹子来,以为受欺骗,于是自杀殉情,豹子赶来后也随之自杀。在情节的三段跌宕中,美丽的爱情故事变成了哀伤的悲剧。

其三是让最年幼的孩子成功。美国学者斯蒂·汤普森认为成功的是最年幼的孩子是民间故事的一条规律,[41]最小的儿子获胜和最小的女儿获胜这种民间故事按AT分类法排列在L类“命运的颠倒”中的L10和L50。[42]这一法则在苗族民间故事中也不时出现,如《谁娶到那位姑娘》中的两兄弟都喜欢同一位漂亮姑娘,都想娶到她,最终是弟弟老二凭借努力和品德娶到了那位姑娘。[43]又如《程察程波》中的弟弟程察在父母双亡时仅是一个放牛娃,且受已成家立业的哥哥程波和嫂子的欺侮,程察分家后最终超过哥哥并过上了好日子。[44]小说《边城》写翠翠与大老二老的爱情,成功的也是年幼的弟弟。二老是翠翠的心上人,在兄弟二人共同认可的竞争游戏即唱歌中也占上风,赢得了胜利,这可视为是沈从文借鉴民间故事叙事规律的结果。

注释:

[1]刘守华、陈建宪主编:《民间文学教程》,华中师范大学出版社,2002年版,第141页。

[2]凌宇:《沈从文传》,北京十月文艺出版社,1988年版,第76-77页。

[3]沈从文:《我读一本小书同时又读一本大书》,《沈从文全集》第13卷,北岳文艺出版社,2002年版,第263页。

[4]沈从文:《生之记录》,《沈从文全集》第1卷,北岳文艺出版社,2002年版,第152页。

[5]笔者虽然未能在相关文献中查找到沈从文所引用的这一民间故事,但苗族民间故事中确有一些此类传说。在燕宝编的《苗族民间故事选》中就有《芦笙是怎样吹起来的》和《铜鼓的来历》两则关于乐器起源的民间传说(燕宝:《苗族民间故事选》,上海文艺出版社,1981年版,第80-86页),在谢馨藻搜集整理的《苗族民间故事》中也有《苗家铜鼓的来历》的民间传说(谢馨藻:《苗族民间故事》,四川民族出版社,1987年版,第255页)。

[6] [7]沈从文:《关于〈三兽堵波〉》,《沈从文全集》第1卷,北岳文艺出版社,2002年版,第63、64-65页。

[8]刘一友:《沈从文与湘西》,青海人民出版社,2003年版,第146-147页。

[9][10] [11]沈从文:《媚金·豹子·与那羊》,《沈从文全集》第5卷,北岳文艺出版社,2002年版,第352-353页。

[12][美]金介甫:《沈从文传》,符家钦译,中国友谊出版公司,2000年版,第33页注释10和第277页注释43。

[13]燕宝:《苗族民间故事选》,上海文艺出版社,1981年版,第276、286页。

[14]沈从文:《月下小景》,《沈从文全集》第9卷,北岳文艺出版社,2002年版,第218页。

[15][俄]李福清:《中国小说与民间文学的关系》,《民族艺术》,1999年第4期。

[16][美]斯蒂·汤普森:《世界民间故事分类学》,上海译文出版社,1991年版,第499页。

[17]丁乃通:《中国民间故事类型索引》,中国民间文艺出版社,1986年7月第1版,第251-253、285页。

[18]马长寿:《苗瑶之起源神话》,见苑利主编的《二十世纪中国民俗学经典·神话卷》,社会科学文献出版社,2002年版,第121页。

[19]贾芝:《中国民间故事选》(第1集),人民文学出版社,1980年7月版,第86页。

[20]沈从文:《边城》,《沈从文全集》第8卷,北岳文艺出版社,2002年版,第105页。

[21][俄]普罗普:《故事形态学》,中华书局,2006年版,第169页。

[22]汪伟:《读〈边城〉》,邵华强:《沈从文研究资料》(上),花城出版社、生活·读书·新知三联书店香港分店,1991年版,第36页。

[23]燕宝:《苗族民间故事选》,上海文艺出版社,1981年版,第174-186页。

[24]沈从文:《边城》,《沈从文全集》第8卷,北岳文艺出版社,2002年版,第115页。

[25]沈从文:《边城》,《沈从文全集》第8卷,北岳文艺出版社,第151页。

[26]刘守华、陈建宪主编:《民间文学教程》,华中师范大学出版社,2002年版,第158页。

[27]苏雪林:《沈从文论》,邵华强:《沈从文研究资料》(上),花城出版社、生活·读书·新知三联书店香港分店,1991年版,第49-50页。

[28]巴赫金:《小说的时间形式和时空体形式》,见巴赫金文集之《小说理论》,河北教育出版社,1998年版,第345页。

[29][美]斯蒂·汤普森,《世界民间故事分类学》,上海文艺出版社,1991年版,第134页。

[30]丁乃通:《中国民间故事类型索引》,中国民间文艺出版社,1986年7月第1版,第281页。

[31]沈从文:《神巫之爱》,《沈从文全集》第9卷,北岳文艺出版社,2002年版,第370-371页。

[32]沈从文:《神巫之爱》,《沈从文全集》第9卷,北岳文艺出版社,2002年版,第426页。

[33]贺玉波:《沈从文的作品评判》,邵华强:《沈从文研究资料》(上),花城出版社、生活·读书·新知三联书店香港分店,1991年版,第101页。

[34]苏雪林:《沈从文论》,邵华强:《沈从文研究资料》(上),花城出版社、生活·读书·新知三联书店香港分店,1991年版,第42页。

[35]凌宇:《从边城走向世界》,生活·读书·新知三联书店,1985年版,第283页。

[36]刘守华、陈建宪:《民间文学教程》,华中师范大学出版社,2002年版,第157页。

[37]沈从文:《月下小景》,《沈从文全集》第9卷,北岳文艺出版社,2002年版,第217页。

[38]凌宇:《从边城走向世界》,生活·读书·新知三联书店,1985年版,第283页。

[39][美]丁乃通:《中国民间故事类型索引·导言》,中国民间文艺出版社,1986年7月版,第6页。

[40][丹麦]阿克塞尔·奥尔里克:《民间故事的叙事规律》,见[美]阿兰·邓迪斯编:《世界民俗学》,上海文艺出版社,1990年版,第187页。

[41][美]斯蒂·汤普森:《世界民间故事分类学》,上海文艺出版社,1991年版,第149页。

[42][美]斯蒂·汤普森:《世界民间故事分类学》,上海文艺出版社,1991年版,第603页。

[43]燕宝编:《苗族民间故事选》,上海文艺出版社,1981年版,第165-173页。

[44]燕宝编:《苗族民间故事选》,上海文艺出版社,1981年版,第152-158页。

作者简介:罗宗宇,湖南大学文学院教授、副院长;曾 婷,湖南大学文学院研究生